Александр Радаев - Парнасский пересмешник. Новеллы из истории мировой культуры

- Название:Парнасский пересмешник. Новеллы из истории мировой культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство АСТ»

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-114936-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Радаев - Парнасский пересмешник. Новеллы из истории мировой культуры краткое содержание

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Парнасский пересмешник. Новеллы из истории мировой культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Черепаха, нарисованная Дарвином

Московские зимние сезоны 1814–15 годов были ярче и насыщеннее довоенных сезонов 1810–11 годов. Оно и понятно, люди очень устали от тягот войны, от разрухи, всеобщего уныния и нескончаемого траура – и когда пришло время, вернулись к жизни с новыми, еще большими силами.

Софья Александровна Волкова (в девичестве Римская-Корсакова) описывает одну неделю из своей жизни 4 января 1815 года:

суббота – танцы до пяти утра у Оболенских,

понедельник – танцы до трех у Голицына,

четверг – костюмированный бал у Рябининой,

суббота – вечер у Оболенских,

воскресенье – завтрак у графа Толстого, сразу после него – танцы,

воскресный вечер – танцы у Голицына.

«Все эти балы так оживленны, что приходится вертеться до изнеможения. Потом полдня лежишь в кровати от усталости». Неудивительно, что от полноты Волковой к февралю в таком режиме не осталось и следа – о ее похудении говорили даже, что оно болезненное. Заболела от бесконечного веселья и княгиня Шаховская, а маленькая графиня Бобринская и вовсе была доведена до предсмертного состояния простудой, схваченной ей на балу. «В нынешнем году многие поплатились за танцы», – писала Волкова Ланской.

Вывод простой: в светской жизни лично мне срочно надо очень многое наверстывать. Чуток похудеть от танцев и в правду было бы неплохо, а вот запускать себя, как Шаховская и Бобринская, конечно, ни к чему.

Балы действительно являлись стабильным источником женских простудных и гинекологических заболеваний. Но почему? Дело в сквозняках, которые свободно гуляли и по залам особняков и по анфиладам комнат. Постоянный сквозняк, который продувал насквозь декольтированных дам и девиц, конечно, не шел им на пользу.

Старшая дочь Федора Тютчева считала Смольный неподходящим местом для своих сестер: «Я была поражена недостатками того воспитания, которое давалось детям в этом учебном заведении. Образование, получаемое там, было вообще очень слабо, но особенно плохо было поставлено нравственное воспитание».

Сама Анна Федоровна выросла в Германии, где отец находился на дипломатической службе, была выпускницей Мюнхенского королевского института и, приехав в Россию только после шестнадцатилетия, все, увиденное на «чуждой родине», сравнивала с привычными европейскими реалиями.

Особенно Тютчеву волновала нравственная жизнь в Смольном, которая заметно отличалась от атмосферы, в которой воспитывалась она: «Весь дух, царивший в заведении, развивал в детях прежде всего тщеславие и светскость. Хорошие ученицы, те, которые лучше других умели танцевать и грациозно кланяться, умели причесываться со вкусом и искусственно оттенять клюквенным соком бледность лица, всегда могли рассчитывать на расположение со стороны начальницы, г-жи Леонтьевой, а следовательно, и со стороны директрисы и классных дам. Дети богатых и сановных родителей составляли особую аристократию в классах. Для них почти не существовало правил институтской дисциплины. Они могли безнаказанно пропускать уроки, по утрам долго спать, не обращая внимания на звон колокола, пренебрегать обедом, подаваемым в общей столовой (кстати сказать, отвратительным) и питаться лакомствами из соседней лавочки. Как с нравственной, так и с физической стороны весь режим был отвратительный».

«Мои сестры, благодаря своим хорошеньким личикам и положению родителей, а главным образом благодаря протекции великих княгинь, пенсионерками которых они состояли (то есть им выделялось денежное содержание от княгинь), сразу попали в категорию аристократок, то есть детей, обреченных на порчу», – пишет Тютчева.

«Человек, преждевременно состарившийся, вызывает удивление, если не страх», – это умозаключение графиня Лидия Андреевна Ростопчина отнесла к памяти своего отца, Андрея Федоровича.

Не очень-то лестные слова, но дело в том, что младший сын всемогущего московского генерал-губернатора и правда выглядел значительно старше своих лет. И когда его будущий тесть накануне свадьбы случайно увидел в каких-то бумагах, что молодому не за тридцать, а только восемнадцать, был ужасный конфуз: жених оказался даже моложе невесты – что больше всего поразило ее саму, и о чем бы никто никогда не мог подумать, учитывая его внешность.

«Несмотря на свою преждевременную плешь, мой отец умел нравиться, когда желал. Он имел важную осанку, прекрасный рост, блестящий и игривый ум», – вспоминала 67-летняя Лидия Андревна своего папу. Прозвучит банально, но на самом деле совсем не внешности надо бояться в людях, и не внешности удивляться.

Надо отметить, что если в мусульманской культуре отношение к старости самое позитивное, то в христианском мире старость воспринималась как нечто ужасное и гадкое. Особенное возмущение вызывало желание пожилых людей заниматься сексом. Вспомним картину Пукирева «Неравный брак» или «Капричос» Гойи, в которых постоянно фигурирует образ развратной старухи.

Многие письма Толстому содержали слова «я ваших книг не читал, но не могли бы вы дать мне денег».

Это не то, о чем можно подумать, а Одиссей, обманывающий циклопа

Почему возникали такие письма? Потому что очень многие, не знакомые с литературным творчеством Толстого, все-таки имели какое-то понятие о его убеждениях.

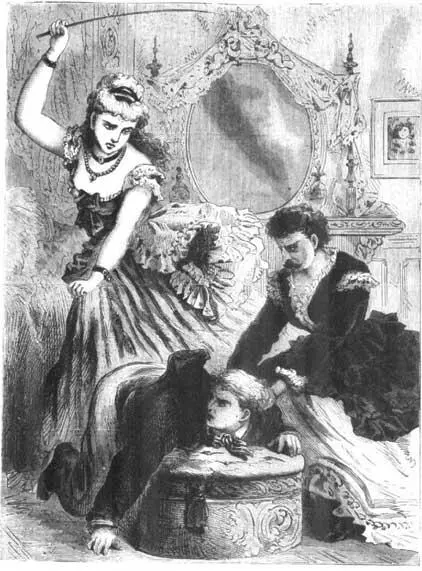

1872 год, богатый холостяк упорно добивается любви замужней женщины, и никакие отказы на него не действуют. Супруги решают проучить сластолюбца: он получает от нее надушенное письмо с приглашением в дом, когда мужа не будет. Явившись в назначенный час, любовник находит хозяйку лежащей в полутьме залы на диване, бросается к ней со страстными поцелуями, но встречает крепкие мужские объятия и густые усы! Это наряженный в дамское платье муж. В комнате загораются фонари, входит жена с конским хлыстом. Незадачливого ухажера порют изо всех сил, пока муж не устает его держать. Больше одинокий бродяга любви не вернется к объекту своего обожания. Хотя сдается мне, что в действительности все было не так однозначно.

В европейской культуре опиум имел несколько поэтическую репутацию – в частности, во многом благодаря творчеству французских писателей XIX века Пьера Лоти и Клода Фарера. Кроме того, уже в XVIII веке появилось интересное произведение «Исповедь англичанина – курильщика опиума». Все это окружало опиум поэтическим идеалом средства для возбуждения грез. Опиум соотносился в европейской культуре с образом таинственного Китая. Именно таким выступает образ опиума в известном фильме Режи Варнье «Индокитай».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: