Владимир Кучкин - Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв.

- Название:Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кучкин - Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. краткое содержание

Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

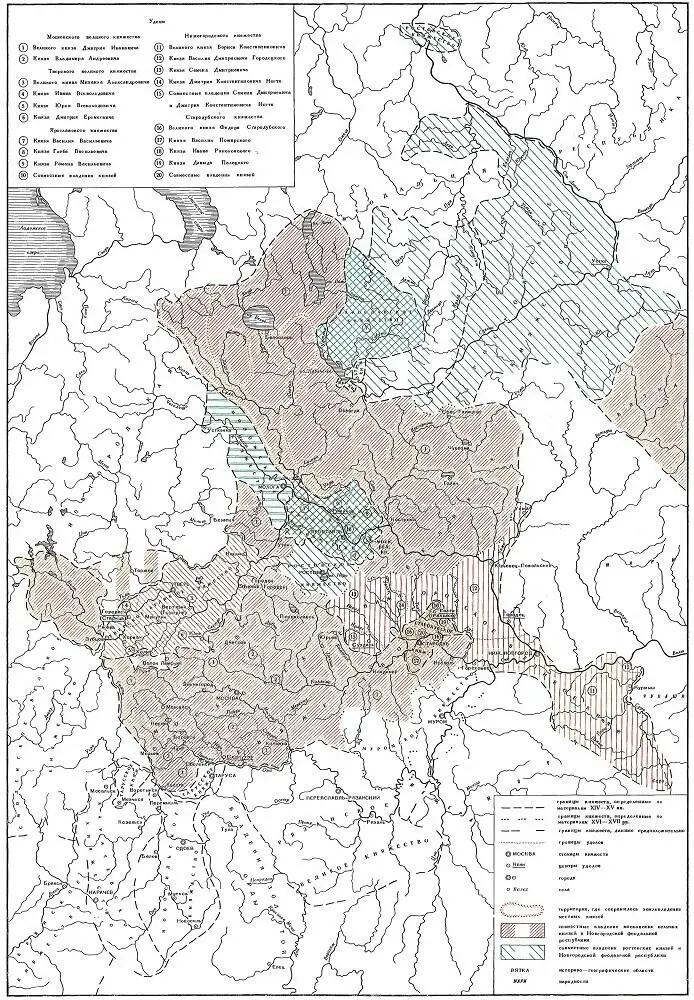

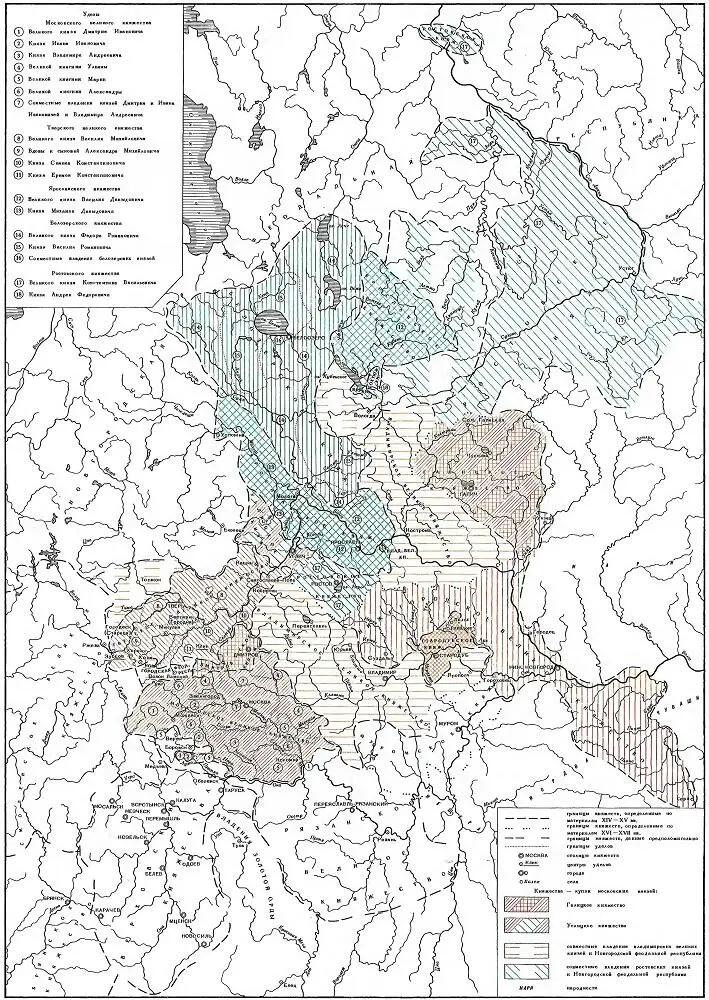

С другой стороны, продолжается процесс феодального дробления территорий княжеств. Однако он приобретает своеобразные черты. Членение различных княжеств на уделы происходит таким образом, что учитывает необходимость политического единства. Последнее достигалось выделением больших территорий старшему князю и коллективным владением определенным княжеским домом территорией своей столичной округи. И все же центростремительные тенденции в большинстве княжеств так и не возобладали. С последней четверти XIV в., когда ясно обозначились преимущества московского князя в объединении под своей властью северо-восточных земель, развитие многих княжеств пошло по пути возрастающего дробления территорий. К числу таких княжеств относятся Стародубское, Ростовское, Ярославское, Моложское. Исключение составляют только Тверское княжество, где ясно прослеживается тенденция к внутренней консолидации территории, и до 1382 г. — Нижегородское.

Распад сравнительно мелких княжеств на многочисленные уделы, судя по ряду признаков, был ускорен политическим давлением Москвы. Он серьезно облегчал московскому князю проведение своей объединительной политики. Консолидация к концу XIV в. значительной части территории Северо-Восточной Руси в руках одного князя и одной княжеской линии была громадным шагом вперед на пути создания единого Русского государства, освобождения от уз чужеземного ига и последующего суверенного национального развития. (См. карты).

Список сокращений

АСВР— Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала XVI в., т. 1. М., 1952; т. 2. М., 1958; т. 3. М., 1964.

АФЗ и X— Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI веков, ч. 1. М., 1951; ч. 2. М., 1956.

АЮ— Акты юридические, или собрание форм старинного делопроизводства. СПб., 1838.

БАН— Библиотека Академии наук СССР в Ленинграде.

ВУА— Военно-ученый архив.

ГБЛ— Государственная библиотека им. В. И. Ленина.

ГВН и и— Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949.

ГИМ— Государственный Исторический музей.

ДДГ— Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950.

ЖМВД— Журнал Министерства внутренних дел.

ЖМНП— Журнал Министерства народного просвещения.

КСИА— Краткие сообщения Института археологии АН СССР.

КСИИМК— Краткие сообщения Института истории материальной культуры АН СССР

ЛЗАК— Летопись занятий Археографической комиссии.

ЛОИИ— Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР.

МГИАИ— Московский государственный историко-архивный институт.

МИА СССР— Материалы и исследования по археологии СССР.

МОИДР— Московское общество истории и древностей российских при Московском университете.

НПЛ— Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.

ОЛДП— Общество любителей древней письменности.

ПКМГ— Писцовые книги Московского государства.

ПСРЛ— Полное собрание русских летописей.

СА— Советская археология.

ТОДРЛ— Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР.

ЦГАДА— Центральный государственный архив древних актов.

ЦГВИА— Центральный государственный военно-исторический архив.

ЦГИА— Центральный государственный исторический архив.

Карты

Примечания

1

Хотя термин «(древне) русский Северо-Восток» и тождественный ему термин «Северо-Восточная Русь» употребляются в литературе по истории нашей страны уже много десятков лет, географически они до сих пор точно не определены. Обычно под Северо-Восточной Русью понимают территорию Волго-Окского междуречья. Такое понимание правильно для древнейшего периода, но тогда к этому району не прилагалось понятие «Русь». Последнее вошло в употребление только после монголо-татарского завоевания. См.: Шахматов А.А . Разыскания о древнейших русских летописных сводах. — ЛЗАК. СПб., 1908, вып.20, с. 328–329. А к тому времени государственная территория здесь вышла далеко за пределы Волго-Окского междуречья. Следовательно, под термином «Северо-Восточная Русь» в разные периоды должны пониматься различные, хотя и частично совпадающие по территории, географические регионы. Характерной чертой этих регионов была их принадлежность одной определенной династии древнерусских князей, именно Юрию Долгорукому и его потомкам. Поэтому под «Северо-Восточной Русью» следует понимать ту конкретную сравнительно компактную территорию с центром в Волго-Окском междуречье, которой владели в определенные хронологические периоды Юрий Долгорукий или его потомство.

2

Ленин В. И . Полн. собр. соч., т. 39, с. 64.

3

Там же, с. 67.

4

Маркс К., Энгельс Ф . Соч. 2-е изд., т. 21, с. 170.

5

Там же, с. 171.

6

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 46, ч. 1, с. 464.

7

Там же.

8

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 170.

9

Там же, с. 96.

10

Там же, с. 118.

11

Там же, с. 170.

12

Там же, с. 171.

13

Там же.

14

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 336.

15

Там же, с. 515.

16

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 68.

17

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 334; ср.: с. 337 (о лесах, захваченных франкскими королями); с. 330 (об общинных угодьях в руках шведских королей).

18

Там же, с. 331.

19

Там же, с. 514.

20

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 416.

21

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 338.

22

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 408–409.

23

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 338.

24

Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. М., 1951, с. 9–17.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Зещинский - Наяль Давье. Граф северо-запада [litres]](/books/1094229/vladimir-zechinskij-nayal-dave-graf-severo.webp)