Владимир Кучкин - Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв.

- Название:Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кучкин - Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. краткое содержание

Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Последний раз Владимир Всеволодович ездил на Северо-Восток в 1108 г. Сам он вспоминает в своем «Поучении»: «По Рожествѣ створихом миръ с А(е)пою и поимъ оу него дчерь, идохом Смоленьску и потом идох Ростову» [381] ПСРЛ, т. 1, стб. 250.

. Свадьба малолетнего сына Мономаха Юрия с дочерью половецкого хана Аепы Осеневича состоялась 12 января 1108 г. [382] Там же, т. 1, стб. 282–283; т. 2, стб. 259.

Брак преследовал политические цели. Поездка в тот год Мономаха в Ростов была вызвана скорее всего необходимостью «устроить» землю после булгарского набега в предшествовавшем году и выделить стол юному зятю половецкого хана. Как показал А.Н. Насонов, результатом «устроения» явилось основание г. Владимира [383] Насонов А.Н. «Русская земля»…, с. 181–183.

. Но едва ли можно согласиться с тем, что строительство города на р. Клязьме нужно было для защиты Суздаля и Ростова от нападений черниговских князей [384] Мысль эта была впервые высказана Н.П. Барсовым и поддержана С.Ф. Платоновым и А.Н. Насоновым ( Барсов Н.П. Указ. соч., с. 172; Платонов С.Ф . Статьи по русской истории. СПб., 1903, с. 103; Насонов А.Н . «Русская земля»…, с. 183). Однако после Любечского съезда в 1097 г. у Мономаха вплоть до его смерти в 1125 г. были мирные или даже союзные отношения с двоюродными братьями — черниговскими Святославичами ( Погодин Н.П . Исследования, замечания и лекции…, т. 6, с. 41–53).

. Предпринятое в 1956–1970 гг. археологическое обследование с. Пирова Городища — древнего Ярополча — дало материал, свидетельствующий об основании этого города в начале XII в. [385] Седова М.В. Предметы вооружения из Ярополча Залесского. — КСИА, М., 1971, вып. 125, с. 87. В письменных источниках г. Ярополч впервые упоминается в известном списке «А се имена всѣм градом Рускым, далним и ближним» 1394–1396 гг. (НПЛ, с. 477).

Пирово Городище находится в 5 км к востоку от современного г. Вязники на правом берегу р. Клязьмы [386] Седов В.В. Древнерусское поселение близ г. Вязники. — КСИА, М., 1961, вып. 85, с. 95.

, примерно в 100 км от впадения в Клязьму р. Перли. Практически одновременная постройка двух крепостей на р. Клязьме — выше и ниже нерльского устья — преследовала стратегическую цель: обезопасить Суздаль от нападений не черниговцев, а булгар [387] Подробнее см.: Кучкин В.А. О маршрутах походов древнерусских князей на государство волжских булгар в XII — первой трети XIII в. — В кн.: Историческая география России XII — начала XX в. М., 1975, с. 34–35.

. Недаром после 1107 г. булгары уже не используют р. Клязьму в качестве пути военных прорывов на древнерусский Северо-Восток.

О посажении Владимиром Мономахом Юрия в Ростовской земле свидетельствует Киево-Печерский патерик: «И бысть посланъ от Володимера Мономаха в Суждальскую землю сии Георгии, дасть же ему на руцѣ и сына своего Георгия» [388] Патерик…, с. 189. На с. 5 того же издания в приведенной фразе ошибочно расставлены знаки препинания: запятая поставлена перед словами «сии Георгии». Опечатка дала основание В.Л. Янину отказаться от традиционного понимания фразы и считать, что речь идет не о присмотре тысяцкого Георгия за юным князем, а о передаче этим Георгием своего сына, тоже Георгия, на воспитание Мономаху ( Янин В.Л. Междукняжеские отношения…, с. 119 и примеч. 46). Однако грамматическая конструкция фразы, наличие усилительной частицы «же» требуют обычного понимания текста. Вообще случаи воспитания в домонгольской Руси боярских детей князьями неизвестны. Передача же княжичей под присмотр бояр-«кормильцев» зафиксирована источниками (ПСРЛ, т. 2, стб. 431, 609, 621–622).

. Если не считать приведенного указания о княжении в Ростове Юрия еще при жизни отца, то древнейшей записью, на основании которой можно прийти к выводу о существовании у Юрия собственного княжения, служит известие Ипатьевской летописи под 1126 г. о присутствии Долгорукого вместе с братьями в Киеве на погребении отца. После захоронения Мономаха «сынове его разидошася кождо въ свою волость» [389] ПСРЛ, т. 2, стб. 289.

. Следовательно, у Юрия была «волость». Какая именно — определяется записью статьи «А се князи русьстии» о создании Юрием во Владимире на Клязьме каменной церкви св. Георгия «за 30 лѣт до Богородичина ставлениа», т. е. в 1228 г. [390] НПЛ, с. 467. Церковь Богородицы во Владимире была заложена в 1158 г., а построена в 1160 г. (ПСРЛ, т. 1, стб. 348, 351).

Становится очевидным, что волостью Юрия в 20-х годах XII в. продолжал оставаться Ростов [391] А.Е. Пресняков признавал свидетельством суздальской политики Юрия (следовательно — княжения в Ростове) его командование походом р. Волгой на булгар в 1120 г. ( Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. Пг., 1918, с. 36). М.Д. Приселков даже относил летописное известие об этом к числу древнейших ростовских записей ( Приселков М.Д. История русского летописания…, с. 64). Однако А.Н. Насонов показал, что сообщение 1120 г. о походе Юрия — южное, и сам поход, скорее всего, начался из Киевской земли ( Насонов А.Н. История русского летописания…, с. 115).

. Симптоматично, что, сажая здесь Юрия, Мономах оставил при нем своего мужа. «Сии Георгии» Киево-Печерского патерика — это киевский боярин Георгий Шимонович. При малолетнем князе делами фактически вершил он, осуществляя на Северо-Востоке политику самого Мономаха. Георгий Шимонович считался ростовским тысяцким, хотя жил в Суздале [392] ПСРЛ, т. 2, стб. 293, под 6638 г.; Патерик…, с. 62; Насонов А.Н. «Русская земля»…, с. 176–177.

. Как сообщает Киево-Печерский патерик, Юрий при жизни отца построил в Суздале церковь [393] Патерик…, с. 9.

. И позднее Суздаль — резиденция Долгорукого. Очевидно, Мономах, передав Ростовскую землю сыну, посадил его в Суздале, а главный город области — Ростов — сохранил за собой. Однако к середине XII в. старшим городом становится Суздаль. И вся земля начинает называться не Ростовской, а Суздальской [394] Дуализм в названии земли и ее жителей встречается уже при описании событий 1135 г. По Лаврентьевской летописи, в битве на Ждане горе новгородцы были разбиты ростовцами (ПСРЛ, т. 1, стб. 303), а по Ипатьевской и Новгородской I старшего извода, — суздальцамн (ПСРЛ, т. 2, стб. 300; НПЛ, с. 23).

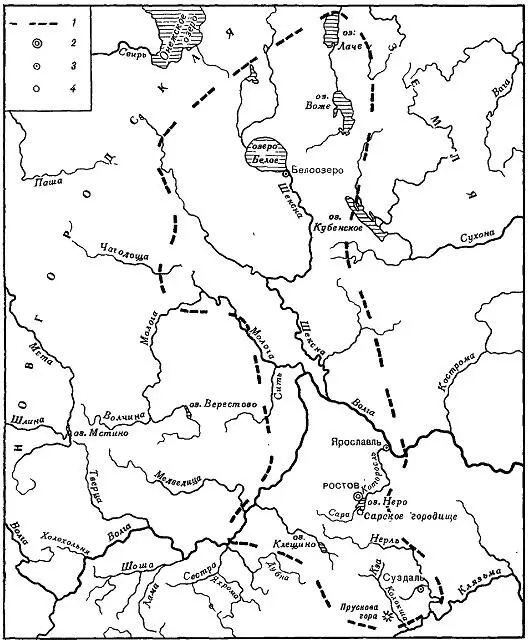

. Происходит явная смена центров области. Несомненно, что решающую роль в этом процессе сыграли «окняжение» Суздаля, аккумуляция здесь феодальной знати, способствовавшие росту города как средоточию феодального господства над территорией всей земли. (См. рис. 1).

Развитие и укрепление феодальных отношений на Северо-Востоке явились основной причиной расширения государственной территории Ростовской земли во времена Юрия Долгорукого и его сыновей. Известное значение имела и колонизация. Археологические материалы свидетельствуют о продолжавшемся, причем в более широких масштабах, движении в Ростовскую область кривичей с запада и вятичей с юго-запада [395] Горюнова Е.И. Этническая история…, с. 184 (карта); Розенфельдт Р.Л. Указ. соч., с. 14–15.

. На основании некоторых данных, в свое время приведенных А.Н. Насоновым [396] Насонов А.Н. Тмуторокань в истории Восточной Европы Х века — Ист. зап., 1940, вып. 6, с. 96.

, можно думать, что под влиянием половецкого давления происходил сдвиг населения южнорусских областей к северу. Во всяком случае целый ряд топонимических названий на Северо-Востоке идентичен названиям, встречающимся в «Русской земле»: Переяславлю Южному, стоявшему на р. Трубеже, соответствуют Переяславль-Залесский и Переяславль Рязанский на реках Трубежах. Название правого притока р. Днепра Лыбеди повторяют две реки Лыбеди — во Владимире и Рязани и т. д. [397] Очерки истории СССР: Период феодализма IX–XV вв. М., 1953, ч. 1, с. 322; Попов А.И. Географические названия. М.; Л., 1965, с. 59–60.

Интервал:

Закладка:

![Владимир Зещинский - Наяль Давье. Граф северо-запада [litres]](/books/1094229/vladimir-zechinskij-nayal-dave-graf-severo.webp)