Владимир Кучкин - Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв.

- Название:Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кучкин - Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. краткое содержание

Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Выступая на стороне Василия Михайловича и Еремея Константиновича, московские полки не воевали, естественно, их владений. Страдали волости Михаила Александровича, причем судя по тому, что в Твери сел Василий Кашинский, опустошению подвергались преимущественно не великокняжеские территории (они перешли в руки Василия) а земли собственного удела Михаила Александровича и отошедшего к нему удела Семена Константиновича. Земли эти находились по правому берегу Волги. Удел самого Михаила Александровича известен — это Микулин, на который собирался напасть в 1363 г. князь Василий Михайлович. Весьма вероятно, что четыре года спустя нападение на Микулин было осуществлено. Но летопись сообщает также о повоевании в 1367 г. церковных волостей св. Спаса, которые в 1363 г. не упоминаются как объект предполагавшегося похода тверского великого князя. «Нахожение» московской рати и волочан на эти волости в 1367 г. объясняется, по-видимому тем что церковные волости относились к территории удела князя Семена Константиновича. Как было показано выше, владения тверской епископской кафедры располагались в клинских волостях. И это дает основания считать, что князь Семен владел Клином или его частью.

Об этом же косвенно свидетельствуют и другие данные. Построенный Михаилом Александровичем Городок на Волге, который не удалось взять в 1367 г., был отнят у него московским правительством в 1368 г.: «Городокъ отъняли и чясть отчины княжи Семеновы» [1139]В самом Городке москвичи «своего намѣстника посадили съ княземъ съ Еремѣемъ» [1140]. Приведенные летописные известия связывают Городок с территориями удела князя Семена и его брата Еремея который удерживал Городок с московским наместником. Удерживал правда, недолго. Зимой 1368/69 г. москвичи «отъступилися опять Городка и всее чясти княжи Семеновы» тверскому великому князю [1141]. Упорная борьба Москвы и Твери за Городок, расположенный судя по описанию событий 1367 г., на правом берегу Волги объясняет по-видимому, некоторые действия возглавлявшихся Дмитрием Московским полков русских князей в тверской войне 1375 г. Тогда Дмитрий Московский взял города Зубцов, Микулин, Городок (Старицу) и Белгородок [1142]. Микулин, Зубцов и Старица (последние два — на основании соображений, изложенных выше) являлись собственными, «опришными» владениями Михаила Александровича, и это делает понятным; почему на них пришелся удар войск великого князя Дмитрия. Что касается Белгородка, то нападение на него в 1375 г. объяснить затруднительно. Город этот упоминается в источниках только один раз, именно при описании тверской войны 1375 г. Какой-либо заметной роли в последующее время Белгородок не играл. Его отождествляют (по названию) с современным городом Белым Городком, расположенным на правом берегу Волги при впадении в нее р. Хотчи [1143]. Определенное сходство названий, одинаковое расположение на правом берегу Волги позволяют считать, что речь в летописном рассказе 1375 г. идет о том самом Городке, который в 60-х годах XIV в. являлся яблоком раздора между тверским и московским князьями. Такое отождествление объясняет, почему этот город одним из первых подвергся нападению московской рати в 1375 г. Вместе с тем признание Белгородка Городком помогает точнее очертить район владений Семена и Еремея Константиновичей. Их отчина (если, конечно, верна идентификация Белгородка с Городком) тянулась на довольно большое расстояние по правому берегу Волги и, видимо, захватывала часть волостей, которые, по данным начала XVI в., принадлежали уже Кашину [1144]. Посылка в 1371 г. Михаилом Александровичем Тверским сына Еремея Константиновича Дмитрия ратью на Кистьму [1145], лежавшую к северу от Кашина, также намекает на соседство отчины Константиновичей с кашинскими землями.

Наконец, в разрядных записях под 1489 г. упоминается князь Андрей Семенович Чернятинский [1146]. Он приходился праправнуком князю Еремею Константиновичу [1147]. Прозвище Андрея Семеновича дано ему, скорее всего, по его владению. Как выяснил В.С. Борзаковский, таким владением могло быть или с. Чернятино на р. Яузе к северо-западу от Клина, или с. Чернятино на р. Ламе [1148]. Историк Тверского княжества пытался территориально связать последнее Чернятино с с. Дорожаевым, которое в его время признавалось Дорогобужем и считалось центром удела Константиновичей. Но к западу и югу от ламского Чернятина, как было показано в части о границах Тверского княжества, лежали клинские волости. И становится очевидным, что с. Чернятино на Ламе, как и яузское Чернятино, тянули к Клину. То, что потомок князя Константина Михайловича имел владения именно в клинских волостях, нельзя признать случайным. Видимо, его предки также владели землями в Клину.

Приведенные данные подтверждают, таким образом, сообщение Матвея Меховского о существовании в Тверской земле Клинского княжества. Теперь это сообщение становится прямым историческим свидетельством об особом уделе в Твери с центром в Клину. Им владели третий сын Михаила Ярославича, Константин, и его потомки.

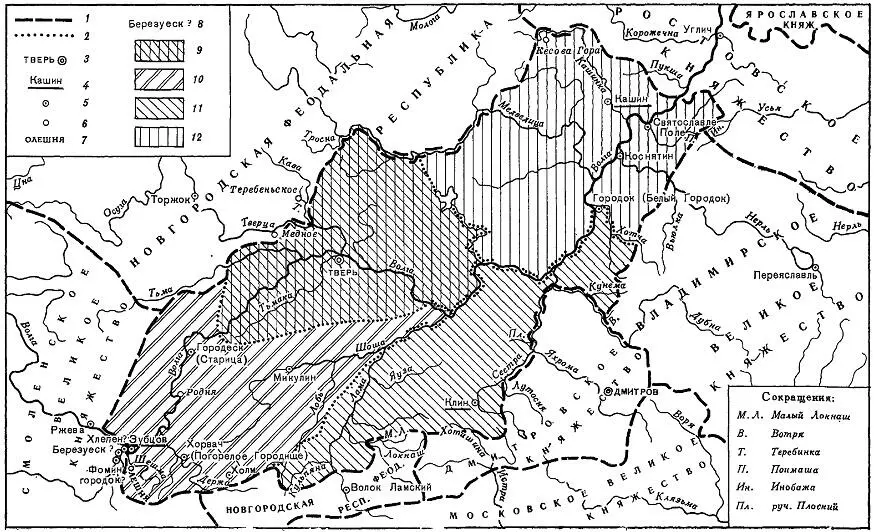

После проведенного анализа представляется возможным более конкретно судить о содержании духовной грамоты 1318 г. Михаила Ярославича Тверского. Очевидно, старшему сыну Дмитрию Михаил выделил Тверь и прилегавшие волости, второму сыну, Александру, — Зубцов, Старицу (Городок), Холм и Микулин, третьему сыну, Константину, — Клин с волостями, а четвертому сыну, Василию, — Кашин. Их мать, вероятно, получила села и волости в уделах сыновей. Во всяком случае, сведений о группах волостей или даже отдельных волостях, принадлежавших тверским княгиням, имевшим сыновей, в источниках нет. (См. рис. 5).

Как показывает древнерусская княжеская практика наделения землями сыновей-наследников, значение уделов, в частности их размеры, понижались от старшего наследника к младшему. Думается, нe являлись исключением в этом отношении и владения сыновей Михаила Ярославича Тверского. В таком случае проведенный им раздел Тверского княжества представляет значительный интерес, поскольку новое политико-административное деление территории его отчины, несомненно, отразило, с одной стороны, определенные политические устремления тверского княжеского дома, с другой — объективный процесс хозяйственного развития Тверского княжества и дальнейшую его феодализацию.

Прежде всего нужно отметить, что самый главный город княжества — Тверь — передавался старшему сыну. Хотя в Твери не заметно признаков того коллективного владения столицей, какой наблюдается в XIV в., например в Москве, а позднее — в Рязани [1149], это не означало, что в Твери и ее округе не было дворов, слобод или сед, принадлежавших другим представителям тверского княжеского дома. Такие владения были. На это намекает, в частности, уже приводившийся факт ограбления в 1367 г. тверичей Василием Кашинским и его союзниками. Поскольку спор тогда шел о наследстве князя Семена Константиновича, можно догадываться, что отнимали имение, отдавали в «продажу» среди других и тех людей, которые были связаны с этим князем. Вполне допустимо, что Константиновичи имели в Твери особые слободы или села вблизи города. С этой точки зрения показательны поздние известия о существовании в Твери Дорогобужской слободки и слободки Микулинских князей [1150]. Возможно, это остатки особых владений в городе ближаших потомков Константина и Александра Михайловичей. Однако деления городских доходов, управления Тверью наместниками различных князей здесь не видно. Власть сосредотачивалась в руках тверского великого князя. Обладание Тверью делало его и в экономическом, и в военном отношениях значительно сильнее своих сородичей, что способствовало централизации княжества. Последняя, в свою очередь, благоприятствовала осуществлению общерусских притязаний князей тверского дома, в частности их борьбе за великое княжение Владимирское. Очевидно, что произведенный Михаилом Ярославичем раздел своей отчины учитывал перспективы борьбы его сыновей за владимирский великокняжеский стол. Внутреннее членение Тверского княжества по уделам во втором десятилетии XIV в. стояло в определенной зависимости от политической ситуации во всей Северо-Восточной Руси, от общерусских планов и устремлений тверских князей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Зещинский - Наяль Давье. Граф северо-запада [litres]](/books/1094229/vladimir-zechinskij-nayal-dave-graf-severo.webp)