Владимир Кучкин - Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв.

- Название:Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кучкин - Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. краткое содержание

Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

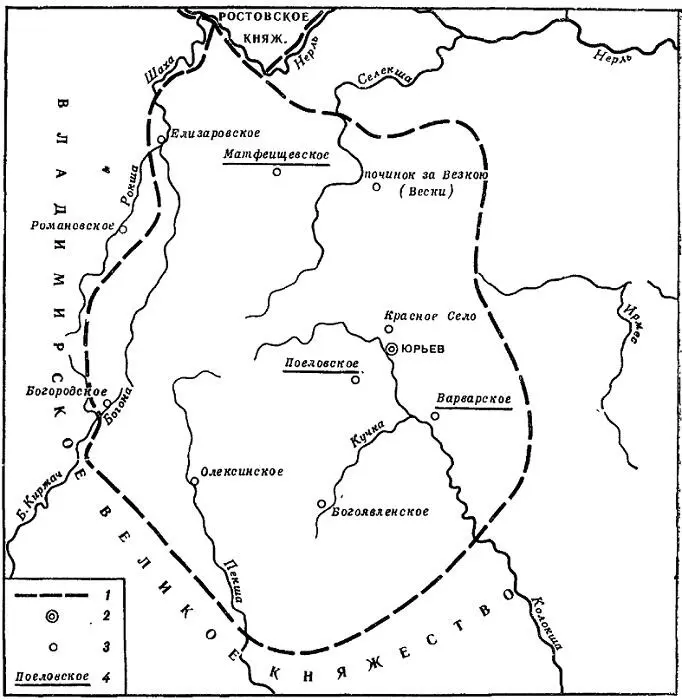

Данное обстоятельство в конечном итоге не могло не сказаться на политической роли в общерусских делах юрьевских князей. И действительно, их влияние на ход развития Северо-Восточной Руси в XIV в. было крайне незначительным. Обычно потомки Святослава Всеволодовича выступали послушными союзниками великих князей Владимирских. А в 1340 г., или вскоре после того, Юрьевское княжество, как уже говорилось в главе III, вообще было присоединено к Владимирскому великому княжению. Впрочем, в составе великокняжеской территории юрьевские земли сохраняли определенную обособленность. Эта обособленность выражалась, конечно, не в том, что в Юрьеве и относившихся к нему селах стала действовать особая великокняжеская администрация в лице наместника, волостелей, приставов, данщиков и т. п. Такая администрация была и в других центрах великого княжества Владимирского. Известное отличие юрьевских земель от остальных великокняжеских проявилось в той политике, какую проводило в Юрьеве московское правительство. Весьма симптоматично, что в своем завещании 1389 г. Дмитрий Донской наделил юрьевскими селами всех своих сыновей [1477]. Получила земли в Юрьеве и жена Дмитрия великая княгиня Евдокия [1478]. Таким образом, обнаруживается, что в конце XIV в. Юрьев являлся единственной территорией бывшего великого княжества Владимирского, где имели владения все наследники Дмитрия Донского. К этому надо добавить, что несколько сел в Юрьеве принадлежали и главе другой ветви московского княжеского дома — Владимиру Андреевичу Серпуховскому [1479]. Наличие в Юрьеве в конце XIV — начале XV в. земельных владений всех представителей московской княжеской фамилии заставляет думать, что великие князья-Калитовичи учитывали в своей политике неадекватное историческое прошлое Юрьевского и Владимирского великого княжеств и, опасаясь возможной реставрации Ордой политической самостоятельности Юрьевского княжества, стремились закрепить юрьевские земли не за одним каким-нибудь представителем своего дома, а за всем домом в целом, создавая тем самым коллективную заинтересованность в удержании Юрьева за династией московских князей.

К западу от Юрьева, отделенное от него переяславскими и отчасти московскими землями, лежало Дмитровское княжество. В 1247–1280 гг., а может быть и позже, это княжество составляло единое целое с Галичем, но известия XIV в. заставляют считать, что прежнее Дмитровско-Галицкое княжество распалось надвое. Под 1334 г. в Никоновской летописи сообщалось, что «преставися во Ордѣ князь Борисъ Дмитровьский» [1480], а под следующим 1335 г. приводилось краткое известие о смерти Федора Галицкого [1481]. Оба известия, читавшиеся только в чреватом многими хронологическими и фактическими ошибками позднем Никоновском своде, могли возбуждать сомнения, но находка в начале XX в. Рогожского летописца, список которого относится к 40-м годам XV в., устранила возможные подозрения. В этом памятнике под тем же 1334 г., что и в Никоновской летописи, читалось, что «князь Борисъ Дмитровьскыи въ Ордѣ мертвъ» [1482], а под 1335 г. говорилось, что «преставися князь Феодоръ Галицькии» [1483]. Наделение в столь раннем источнике, как Рогожский летописец, соответствующими прозвищами князей Бориса и Федора должно быть расценено как свидетельство политического раздела Дмитровско-Галицкого княжества и обособления его центров — Дмитрова и Галича.

Территория, подвластная этим центрам, почти не поддается определению, поскольку достоверные данные о волостях и поселениях, административно подчиненных Дмитрову или Галичу, относятся только (или почти только) к XV в. [1484], т. е. к периоду как минимум лет в 50 после потери Дмитровом и Галичем своей самостоятельности. Возможны лишь некоторые попытки наметить пределы обоих княжеств, используя данные о соседних территориях.

Из свидетельств о местоположении московских волостей Сурожик, Мушковой горы, Радонеж и Бели, в свое время завещанных Иваном Калитой своей жене с меньшими детьми, вытекает, что на юго-западе границы дмитровских земель проходили по верховьям рек Маглуши (Малогощи) и Истры, а на востоке и юго-востоке — по верховьям рек Яхромы, Вори и Талицы [1485]. На юге дмитровские земли подходили, вероятно, к истокам рек Клязьмы и Учи. В их верховьях стояли села, причислявшиеся к собственно московскому «уезду» [1486]. Не следует, однако, забывать, что местоположение названных пограничных с Дмитровом московских волостей и сел определяется по документам XV–XVI вв., т. е. того времени, когда границы дмитровских и московских земель подверглись изменениям. Возможно поэтому, что в первой половине XIV в., когда Дмитровское княжество еще существовало как суверенное государственное образование, его юго-западные, южные и восточные границы не простирались до верховьев указанных выше рек, а были расположены ближе к самому Дмитрову.

С этой точки зрения определенный интерес представляет география тех дмитровских (по данным XV–XVI вв.) сел, существование которых можно отнести к XIV в. М.Н. Тихомиров, посвятивший специальную работу истории дмитровских поселений, полагал, что в XIV в. уже существовали села Ртищево-Протасьевское и Гавшино. Село Гавшино стояло на р. Яхроме и до наших дней не сохранилось. М.Н. Тихомиров сближал название Ганшина села с Гавшиным двором в Москве, упоминаемым в различных летописных сводах под 1368 г. [1487]Кремлевский Гавшин двор был назван так по имени своего владельца, московского боярина Гавриила Андреевича Кобылы [1488]. Если бы ему принадлежало и указанное М.Н. Тихомировым с. Гавшино на р. Яхроме, то можно было бы говорить или о границе московских земель с дмитровскими, или о раннем захвате московскими боярами дмитровских сел. Однако никаких данных о принадлежности упомянутого села Г.А. Кобыле, кроме совпадения уменьшительного имени этого боярина с названием села, нет. Топоним же Гавшино был распространен достаточно широко, чтобы можно было все села с таким названием считать селами Гавриила Кобылы и на этом основании относить их существование к XIV в.

Но в отношении с. Ртищева-Протасьевского М.Н. Тихомиров был прав. В 1650 г. владелец этого села В.М. Ртищев показал, что оно принадлежало роду Ртищевых «болши полутретьяста лет», т. е. еще с конца XIV в. [1489]Конечно, в абсолютной точности свидетельства вотчинника XVII в. приходится сомневаться, но тем не менее оно интересно и подтверждает наблюдения, сделанные С.Б. Веселовским. Последний обратил внимание на то, что некоторые села по р. Уче, такие, как Даниловское, Федоскино, Семенищево, Аксаково, в XVI в. считались старинными вотчинами Вельяминовых [1490]. Близ указанных сел было расположено с. Ларево, к которому относились пустошь Воронцово и д. Фоминская. В их названиях отразились имена представителей того же рода Вельяминовых. К северу от Ларева на р. Черной Грязи лежала д. Ивановская [1491]. Как установил М.Н. Тихомиров, эта деревня, бывшая в XVI в. селом, располагалась на дмитровской границе и принадлежала Ивану Шадре (Вельяминову) [1492]. С.Б. Веселовский полагал, что весь очерченный земельный массив исстари был вотчиной рода Вельяминовых. Село Ртищево-Протасьевское находилось поблизости от этого массива, к северо-западу от Черногрязского села Ивановского [1493]. Возможно, оно также относилось к старинным владениям Вельяминовых, тем более что родоначальником последних считался тысяцкий Ивана Калиты Протасий [1494]. Если с. Протасьевское принадлежало самому Протасию, тогда нужно признать, что в первой половине XIV в. московские владения с юга довольно близко подходили к самому Дмитрову, а территория Дмитровского княжества была меньше территории Дмитровского уезда XV–XVI вв.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Зещинский - Наяль Давье. Граф северо-запада [litres]](/books/1094229/vladimir-zechinskij-nayal-dave-graf-severo.webp)