Александр Мещеряков - Книга японских символов. Книга японских обыкновений

- Название:Книга японских символов. Книга японских обыкновений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наталис»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-8062-0067-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Мещеряков - Книга японских символов. Книга японских обыкновений краткое содержание

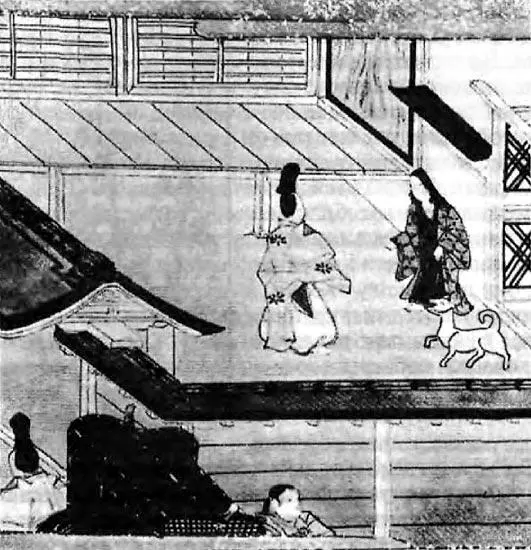

Книга богато иллюстрирована и обращена к тем, кто интересуется культурой народов Дальнего Востока.

Книга японских символов. Книга японских обыкновений - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

До той степени обожествления кошек, как это было в древнем Египте, в Японии, впрочем, дело не доходило, и кошачьих мумий там не обнаружено, но кошачий храм все-таки тоже был построен.

В так называемых гуманитарных науках наряду с некоторыми «объективными» подходами до сих пор в общем и целом господствует ход мыслей «субъективный», оценочный. Поэтому-то в области исторических наук Нобелевских премий пока что не присуждают. Это и понятно — критерии чересчур размыты. Несмотря на усиленное внедрение математическо-статистических методов в исторические исследования, слишком многое оказывается из разряда необъяснимого: все-таки есть в человеке некоторая свобода воли, обмерить которую никак не удается.

Пожалуй, единственная из исторических дисциплин, стоящая на более-менее твердой почве — это археология. Она не имеет дела с письменными источниками, в которых эта самая «свобода воли» явлена с наибольшей полнотой. А потому историк, работающий с письменными памятниками, всегда располагается где-то посередине между наукой и искусством. Археологи же в силу «неразговорчивости» обнаруженных ими предметов вынуждены не только скрупулезно подсчитывать количество обнаруженных ими черепков или отщепов, но и привлекать возможности естественных наук для собственных нужд. Ну, скажем, химию — на основе анализа экскрементов древнего человека можно составить себе представление о том, чем этот человек питался. Анализ же ископаемой пыльцы растений может подсказать, как уже говорилось, на какие деревья, кустарники и цветы любовался человек того времени.

Одной из таких «приглашенных» в археологию дисциплин стала историческая генетика, которая на основе исследования ДНК ископаемых останков может сделать весьма неожиданные и, самое главное, объективные выводы. О ее возможностях красноречиво свидетельствуют, в частности, последние разыскания в области этногенеза.

Одной из самых запутанных проблем в области происхождения народов давно считается вопрос о происхождении японцев. Несмотря на многолетнюю дискуссию о том, откуда эти самые японцы на этом свете взялись, все усилия и выводы антропологов и лингвистов были до сих пор все-таки не слишком убедительны. Из одних и тех же данных зачастую следовали совершенно противоположные выводы. Конечно, исследования отечественного лингвиста С.А. Старостина вроде бы убедительно доказали выдвинутую еще в XIX веке гипотезу Рамстеда, что японский язык является ближайшим родственником корейского, но все же находилось немало ученых, которые с этим соглашаться никак не желали. Кроме того, как это хорошо известно наиболее усидчивым студентам, иностранный язык выучить все-таки можно. А это означает, что его можно попросту заимствовать, а свой язык — забыть. Все-таки такой «предмет изучения», который нельзя пощупать руками, является не «настоящим» предметом, а некоторым умственным конструктом, лишенным окончательной убедительности.

Нечто похожее происходило и с антропологами, хотя их-то обвинить в беспредметности довольно трудно. Прежде всего следует отметить, что антропологи располагают крайне ограниченным материалом для своих обобщений. Дело в том, что почвы Японского архипелага имеют ярко выраженный кислотный характер. В связи с этим и сохранность любой органики в них (включая костные остатки) оставляет желать много лучшего. Кроме того, следует иметь в виду, что вместе с распространением в VI в. буддизма все большее число людей в Японии не хоронили в земле, а предавали сожжению, так что от их бренного тела вообще ничего не оставалось. Вот и получается, что в условиях крайней ограниченности исходного материала получить сколько-нибудь достоверную статистическую выборку оказалось невозможно. А потому одни и те же данные трактовались то в пользу преобладания местного элемента, предков современных и практически ассимилированных айнов, обитающих на Хоккайдо, то в пользу каких-то племен, пришедших с континента.

Однако и тут обнаружилась спасительная соломинка. Дело в том, что на протяжении достаточно долгого времени (приблизительно с X тысячелетия до н. э. до III в. до н. э.) люди древности имели привычку устраивать «раковинные кучи». Они названы так потому, что основной массив обнаруживаемого там материала — это створки съеденных предками современных японцев моллюсков, до которых они были весьма охочи. В сущности, однако, эта «раковинные кучи» было бы более правильно называть помойками древнего человека, ибо наряду с раковинами там обнаруживается все то, что не было нужно тогдашним обитателям архипелага. Это не только кости съеденных ими животных и рыб, но и костяки людей и собак, которые, по истечению их земного пути, предавали земле далеко не всегда — трупы иногда выбрасывали прямо на помойку. Находясь не в кислой почве, а среди раковин, костяки подвергались известкованию и потому стало возможным их детальное обследование археологами, антрополагами и примкнувшими к ним специалистами по исторической генетике. Тем не менее, захоронений людей в раковинных кучах оказалось слишком мало.

И тут оказалось, что недостаток антропологических данных может быть восполнен за счет… собак. И здесь свою роль сыграли чрезвычайно остроумные исследования биолога Танабэ Юита. В сущности, он исходил из простого соображения, которое, казалось бы, противоречит «здравому смыслу», утверждающего, что уж кто-кто, а собаки спариваются с любыми себе подобными особями. Но оказалось, что это совершенно справедливое житейское наблюдение нынешнего городского собаковладельца применительно к истории будет не совсем верным. Это люди склонны к межплеменным бракам.

Что до собак, то, являясь существами одомашненными и «ведомыми», они путешествуют вместе со своими хозяевами и круг их брачных знакомств реально ограничивается собаками соседей хозяев. Т. е. оказалось, что определенной популяции соответствуют определенные породы собак. В связи с этим на основе «собачьего фактора» становится возможным моделировать и некоторые процессы этногенеза.

Танабэ Юити удалось доказать сходность генетического кода собак Хоккайдо и Рюкю, т. е. крайнего севера и крайнего юга Японского архипелага. Как это ни парадоксально, но и те, и другие по своим генам восходят к одному и тому же корню — тому собачьему типу, который господствует в Юго-Восточной Азии, например, на Бали и Борнео. Встречается он и на Тайване. Что до собак Центральной Японии, то они оказываются родственниками североазиатских собак, обитавших (и обитающих), в частности, в Монголии и на Корейском полуострове.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: