Александр Мещеряков - Книга японских символов. Книга японских обыкновений

- Название:Книга японских символов. Книга японских обыкновений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наталис»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-8062-0067-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Мещеряков - Книга японских символов. Книга японских обыкновений краткое содержание

Книга богато иллюстрирована и обращена к тем, кто интересуется культурой народов Дальнего Востока.

Книга японских символов. Книга японских обыкновений - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

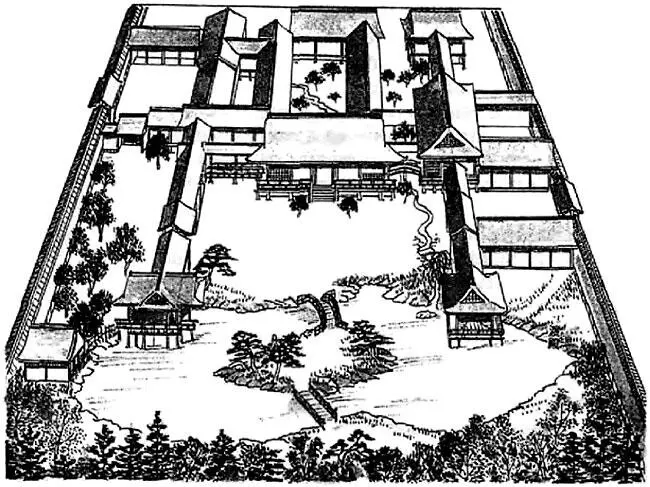

Усадьба аристократа.

В саду бывал устроен даже буддийский рай. Дело в том, что крошечные островки в «океанском» пруду нередко соединялись с сушей горбатыми мостиками. И только к одному из островов, называемому «Райским», никакого моста не вело, потому что и в «настоящий» рай попасть не так просто.

Именно в этих садах, а не в настоящих лесах и чащобах, и произрастают многочисленные виды воспеваемых японцами растений, именно туда прилетают и птицы, возвещающие приход весны. А если в саду закуковала кукушка (которая, может быть, на самом-то деле никогда туда и не залетала) — значит уже и лето пришло.

«Бог Яцука-мидзу-омицуно изрек: „Страна облаков Идзумо, где, клубясь, поднимаются восьмиярусные облака, — юная страна, узкая, как полоска полотна. Она была создана маленькой, поэтому хочу присоединить к ней другие земли. Если взглянуть на мыс Мисасаки в корейской стране Силла, то увидишь, что мыс этот — лишний“. И тогда он взял заступ, широкий и плоский, как девичья грудь, вонзил его в землю, как вонзают острогу в жабры большой рыбы, отрубил землю, колыхавшуюся, словно камыш, набросил на ту землю крепкую веревку, свитую из трех прядей, и начал медленно-медленно, словно лодку, тянуть-подтягивать ее. Он перебирал веревку руками и приговаривал: „Земля, иди сюда, земля, иди сюда!“»

«Идзумо-фудоки», перевод К.А. Попова.

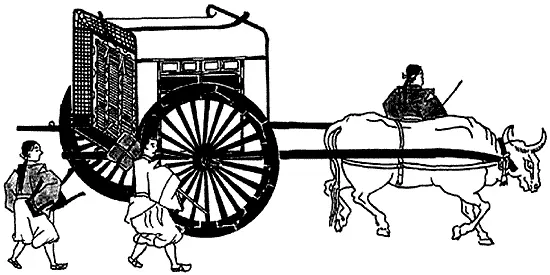

Но никаких «крупных» животных или рыб (за исключением карпа) в этих садах с прудами не водилось. Конь тоже исчезает из быта аристократов. Передвигались же они — по преимуществу в пределах столицы — пешком, в паланкине или же в повозке, в которую впрягали медлительных волов. И уехать хоть сколько-нибудь далеко за город на них было нельзя. Да не очень-то и хотелось — хлопотно, суетно, страшно.

Экипаж хэйанского аристократа.

Кроме одомашнивания и миниатюризации дикой природы стоит отметить еще одно свойство японского взгляда на мир. К тому времени уже было понятно, какие места красивы, а какие — не очень. Самыми же поэтичными и замечательными считались пейзажи, о которых говорилось в стихах древности, когда стихотворцы еще имели желание, энергию и потребность покидать пределы своего дома. И хотя эти пейзажи (в основном горы, где, как считалось, обитали бесчисленные синтоистские божества) располагались далеко от столицы, аристократы очень любили, не покидая ее границ, воспевать их красоты, оставаясь на вполне приличном и безопасном расстоянии. Так что если мы встречаемся в стихотворении хэйанского аристократа с каким-нибудь топонимом — названием горы, реки или острова, то это отнюдь не обязательно означает, что стихотворец на самом деле бывал там. Просто он обладал достаточной начитанностью и доподлинно знал о существовании такого уже не раз воспетого другими поэтами пейзажа, помянуть который лишний раз считалось делом эстетически правильным.

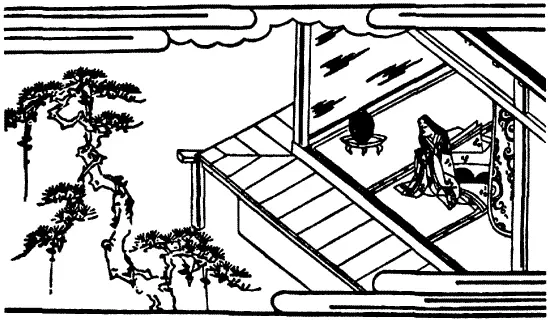

Итак, человек Хэйана неподвижно пребывал в центре искусственного садово-паркового мира, со вниманием наблюдая из своего окна за природными переменами. Немудрено, что пространство, охватываемое в это время взглядом человека Хэйана, решительно сужается. Он даже перестал замечать звезды — столь необходимый компонент поэтического мира всех времен и народов. О звездах не писали стихов, а тогдашние астрономы даже разучились предсказывать время солнечного затмения.

И теперь мир этого человека можно назвать «свертывающимся»: японцы становятся «близоруки» на всю оставшуюся часть истории. Обозреваемый ими тип пространства не развертывается, а сворачивается вместе с их взглядом. Поэтому в их поэзии даже столь любимый японцами ветер ничего вдаль не уносит — он приносит (в основном запахи); взгляд, а вместе с ним и все другие органы чувств, отслеживает не удаление ветра, но его неминуемое приближение.

Вот, например, вполне показательный пример из более близких времен — известное стихотворение знаменитого поэта Исикава Такубоку (1886–1912), дающее представление о том, в каком направлении — вслед за взглядом — пристало двигаться и литературному слову — издалека-далека к автору, но не наоборот:

В восточном море,

На берегу островка,

На белом песке,

Промокши от слез,

С крабом играю.

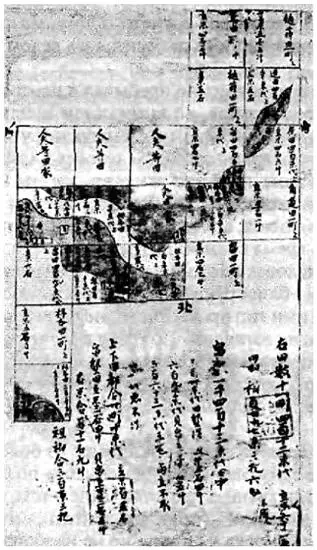

Несмотря на свою неоспоримую любознательность, средневековые японцы не имели хоть сколько-нибудь точного представления об общих очертаниях архипелага, на котором они обитали. И потому карты того времени не могли служить серьезным подспорьем ни путешественникам, ни мореплавателям. Зато их взгляд был в состоянии фиксировать самые мельчайшие детали, даже травинки и цветы, росшие рядом с домом. Потому и планы дома, земельного владения или окрестности были очень точны.

Поземельный план VIII в.

Привычка глаза фокусироваться на малом и близком видна не только в способе зрительного освоения природного мира, но и в том, как люди Хэйана видели самих себя.

Для того чтобы было лучше понятно, о чем идет речь, приведу наудачу какой-нибудь пассаж из своего перевода дневника прославленной писательницы Мурасаки-сикибу (автора «Повести о Гэндзи»), в котором до утомительности подробно рассказывается об одеяниях придворных дам, состоявших из многих слоев накидок, надеваемых одна на другую. При этом в запа́хе и рукаве каждый нижний слой чуть высовывался из-под верхнего. Эстетическая задача «модницы» состояла в том, чтобы эти слои максимально гармонировали друг с другом по цвету. Итак:

«Я заглянула за бамбуковую штору и увидела там нескольких дам. На них были, как то и полагалось, нижние накидки желто-зеленого или же алого цвета с узором по белому полю. Верхние накидки были из темно-алого шелка… В нарядах дам перемешались все оттенки осенних листьев; нижние же одеяния выглядели по обыкновению весьма пестро: густой и бледный шафран, лиловый на голубой подкладке, шафран — на голубой, на иных — в три слоя… На дамах постарше были нижние накидки желто-зеленые или темно-алые с пятислойными обшлагами из узорчатого шелка. От яркости их подолов с изображением морских волн рябило в глазах, а пояса были украшены вышивкой. Нижние одеяния в три или пять слоев были окрашены в цвета хризантемы различных оттенков».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: