Александр Мещеряков - Книга японских символов. Книга японских обыкновений

- Название:Книга японских символов. Книга японских обыкновений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наталис»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-8062-0067-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Мещеряков - Книга японских символов. Книга японских обыкновений краткое содержание

Книга богато иллюстрирована и обращена к тем, кто интересуется культурой народов Дальнего Востока.

Книга японских символов. Книга японских обыкновений - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

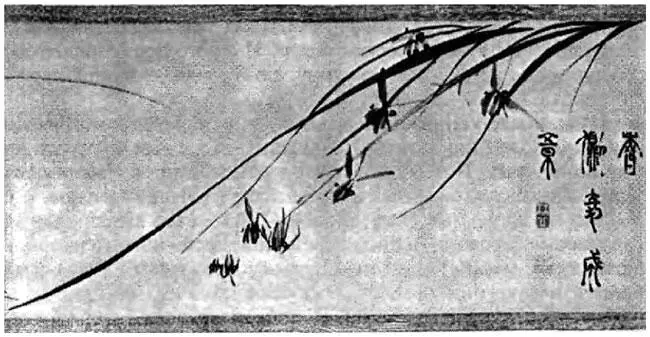

Только в отличие от своих российских коллег, японские писатели с художниками видели не лес, а дерево. Не дерево, а ветвь. Не ветвь, а листок. И даже не листок, а прожилку на нем. Японские художники предпочитали изображать не рвущийся за раму пышный букет полевых васильков или ромашек, а один-единственный цветок.

Притча о знаменитом мастере чайной церемонии монахе Рикю повествует о том, что он владел замечательным садом, в котором выросли прекрасные повилики. Некий знаток цветов прознал про это и пожелал навестить мастера. Тот же к приходу гостя срезал все цветы в саду, оставив для любования лишь один, который он поместил в бронзовую вазу.

Логика его поступка была такова: целое, даже если это сама Вселенная, намного лучше постигается через малое и единичное. А в этом единичном уже заключена вся Вселенная.

Японский способ видения заключается в расчленении целого на составляющие его части и фокусировании своего взгляда на чем-то одном. Символом такого способа видения можно считать дзэнского монаха, пребывающего в состоянии медитации: он сидит, обративши свои полузакрытые глаза на стену, буквально упершись в нее взглядом. Дзэнский монах Хакуин даже разработал в восемнадцатом веке целое учение о «внутреннем взгляде»: истинным взглядом он объявлял не тот, который устремлен в пространство (хоть в дальнее, хоть в ближнее), а тот, который направлен внутрь самого себя…

Теперь ясно, почему японцы чувствуют себя совершенно комфортно в закрытом и ограниченном пространстве. Вспоминаю, как мне пришлось жить в одной японской гостинице. Стекло в комнате было непрозрачным, затуманенным — такое обычно используют в туалетах или ванных. На раме — грозная предупреждающая надпись: «Ваше окно выходит на юг. Просьба не открывать окно, поскольку рядом находятся частные дома». И японцу в таком вот номере с такими вот окнами, через которые ничего не видно, вполне уютно. Мне же, воспитанному в совсем другом зрительном измерении, на необъятных и плоских российских равнинах, становится как-то не по себе. И это чувство исчезает только после того, как я, вопреки всем запретам, открываю окно — чтобы хоть ненамного увеличить зрительное пространство, в котором нахожусь. При этом не телу моему тесно, но взгляду.

У японцев же — все наоборот. Открытое пространство улицы вызывает у них чувство беспокойства. И оттого провинившегося ребенка у нас не пускают на улицу, а в Японии — домой, держа его перед запертой дверью.

Итак, после VIII века японцы ощутили, что строить большое они уже вполне научились. Научившись же, стали смотреть на мир по-другому. Потому и вещи, которыми они окружают свое тело, меняют свой масштаб, становясь все меньше и меньше.

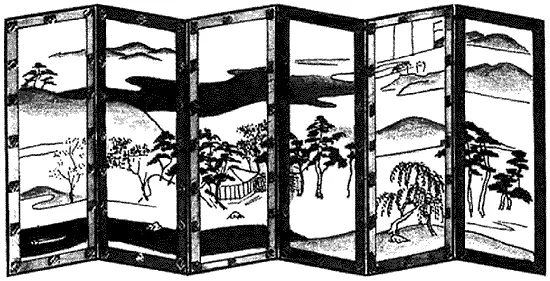

Это и крошечные сады, и бонсай (искусство выращивания карликовых деревьев), и стихи, состоящие всего-навсего из тридцати одного ( танка ) или семнадцати слогов ( хайку ). Уже в семнадцатом веке они пользовались телескопическим шестом и разборной переносной лодкой. И даже складным светильником, сделанным из бумаги. И складной веер, похоже, придумали тоже японцы (очень удобен для ношения в широком рукаве японских одежд), да и складной зонтик — тоже. И умещающийся на ладони телевизор, и самую маленькую видеокамеру. И это при том, что ни один из вышеперечисленных предметов не был изобретен ими. Но именно японцы сумели сделать их предельно компактными. И традиционная живопись у них — не «настенная» (огромное полотно в золоченой раме), но «свертывающаяся», загнанная в свиток, в складывающуюся ширму.

Вещи, которыми пользуются японцы, всегда кажутся нам игрушечными. И несмотря на то, что молодое поколение уже почти догнало европейцев по росту, размеры этих предметов остаются прежними. Ну хоть бы кукольные сиденья в автобусе или электричке. Но, в отличие от нас, даже молодые японцы не испытывают при этом никаких неудобств.

Японское «экономическое чудо» — на самом-то деле никакое не чудо, а явление, обусловленное целым комплексом причин. Одна из главных — умение японцев осуществлять микроманипуляции с микропредметами. А микроэлектроника, как известно, составляет основу нынешнего научно-технического прогресса.

Японский опыт свидетельствует о том, что своих наибольших, признанных всем миром достижений страна достигла, осваивая «науку малого» — будь то поэзия, живопись или микросхема. Иероглиф — изобретение тоже не японское, однако оно пришлось ко двору: сначала императорскому, а потом и крестьянскому. Выучившись «китайской грамоте», в которой любая черточка способна кардинально изменить весь смысл, японский народ сумел применить ее ко всему строю жизни — в самых мельчайших ее проявлениях, из которых, собственно, этот строй и образуется.

От иероглифов, правда, вышел и один побочный эффект — энтузиазм, с которым японцы изучают свою письменность, приводит к тому, что почти все обитатели архипелага вынуждены носить очки. И это уже близорукость не символическая, а вполне медицинская.

Легкость, с которой японцы овладели достижениями западной цивилизации, обусловлена, среди прочего, и точным глазомером. Скажем, их наименьшая мера длины — один «волос» — составляет всего-навсего 0,0333 миллиметра, а веса — 0,037 грамма. Получается, что процедура тотального измерения (с которой, начиная с Нового времени, Запад связал свое материальное благополучие) была освоена японцами очень давно и прочно, что, в частности, находит свое выражение в тщательно разработанной шкале измерений с удивительно малой для «донаучного общества» ценой деления. И хотя эта шкала измерений была заимствована у китайцев, японцы настолько прочно овладели ею, что она стала неотъемлемой частью их культуры и быта. Давнее и воплощенное в каждодневной деятельности стремление к точности и порождает известное всему миру стремление японцев достичь совершенства в любом деле.

Как тут не вспомнить проявленную еще в средневековье эстетическую любовь этого народа к малому! Вот что писала знаменитая писательница Сэй-сёнагон в XI веке: «Детское личико, нарисованное на дыне… Трогательно-милы куколки из бумаги, которыми играют девочки. Сорвешь в пруду маленький листок лотоса и залюбуешься им! А мелкие листики мальвы! Вообще, все маленькое трогает своей прелестью».

И потому наивысшие достижения в миниатюрном письме принадлежат тоже японцу Ёсида Годо: шестьсот иероглифов на зернышке риса, сто шестьдесят — на кунжутном семени, три тысячи — на соевом бобе. В Японии есть целый Музей микроискусства, где собрано около двадцати тысяч образцов миниатюрного письма, для рассмотрения образцов которого требуется по меньшей мере лупа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: