Анатолий Кирпичников - Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси

- Название:Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство АН СССР

- Год:1958

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Кирпичников - Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси краткое содержание

Метательная артиллерия и оборонительные сооружения Древней Руси - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С XIII в. было налажено собственное производство камнестрельных машин. Войска феодальных областей и крупные города имели свою деревянную камнеметную артиллерию. На развитие русского метательного оружия вначале оказала влияние передовая восточная военная техника. Однако в основ ном развитие камнеметного оружия шло самостоятельным путем. По развитию, боевому использованию, типам конструкций Русь не только не уступала западноевропейским странам, но иногда превосходила их (более раннее знакомство, а отчасти применение метательных и огневых средств, использование лучшей конструкции, ранняя замена метательных орудий огнестрельными). История русской метательной артиллерии XIII–XV вв. свидетельствует о том, что в тягчайшие годы монгольского ига, когда развитие экономики и техники было подорвано почти полным разгромом городского ремесла, русская военная техника героическими усилиями народа оказалась на уровне передовых стран того времени [274].

Воронин Н. Н

Московский Кремль

(1156–1367 гг.)

I. Вводные замечания

В истории военно-инженерного искусства древней Руси XII–XVII вв. кремлю Москвы принадлежит, бесспорно, одно из важнейших мест. Однако он предстает перед нами в своем позднейшем, современном виде, в каком он вышел из рук зодчих и инженеров Ивана III. Его архитектурный образ осложнился в XVII столетии, усилившем чисто художественные качества крепости и придавшем ей декоративный облик; позднейшие разрушения и реконструкции XVIII–XIX вв. внесли в ансамбль кремля Москвы много фальшивых элементов. Тем не менее Московский кремль XV–XVII вв. является крупнейшим памятником истории русского крепостного строительства, послужившим образцом для многих крепостей Русского государства, создававшихся в XVI–XVII вв. Этот выдающийся памятник всегда привлекал пристальное внимание исследователей истории русского архитектурного и военно-инженерного искусства XV–XVII вв., много сделавших для его понимания и оценки места этого памятника в развитии русской строительной культуры.

Однако не меньший интерес представляет вся предшествующая история Московской крепости с момента ее возникновения в XII в. и до XIV столетия, как раз в то время, когда Москва, выросшая из маленькой укрепленной княжеской усадьбы в крупный город, стала во главе борьбы за объединение феодальной Руси и превратилась в ведущий центр складывавшегося Русского государства. В этом процессе немалую роль сыграло военно-инженерное обеспечение приоритета и силы столицы Московского княжества, развитие и усиление ее крепости — кремля. Поэтому представляет большой научный интерес мобилизация всех возможных, к сожалению, обычно отрывочных и смутных сведений и данных, способных хотя бы в общих чертах осветить древнейшую историю Московского кремля и в особенности сооружение белокаменной крепости Москвы в 1366–1367 гг., явившейся крупнейшим военно-инженерным мероприятием, равного которому не знало русское зодчество той поры.

II. Крепость Москвы В XII в. — половине XIV в.

Москва, которой суждено было великое будущее, начинала свою историю очень незаметно. Как и Тверь, она выросла в лоне Владимирского княжества. Как и Тверь, она старше первого летописного упоминания о ней в 1147 г. Здесь не только была усадьба Юрия Долгорукого, где он принимал Святослава черниговского; здесь, на берегу Москвы-реки расположился значительный ремесленный поселок, возникший в начале XII в. [275] В 1156 г., по распоряжению князя Юрия из Киева, князь Андрей Боголюбский строит здесь, на холме в устье р. Неглинной, деревянную крепость включающуюся в систему обороны западного пограничья Владимирского княжества [276]. Лежащий на пути к Чернигову и Рязани городок приобретает важное стратегическое значение. В 1177 г. его сжигает Глеб рязанский [277], но крепость восстанавливается вновь, и городская жизнь возрождается. Наследники Всеволода ценят Москву: Владимир Всеволодович предпочитает ее Юрьеву-Польскому [278].

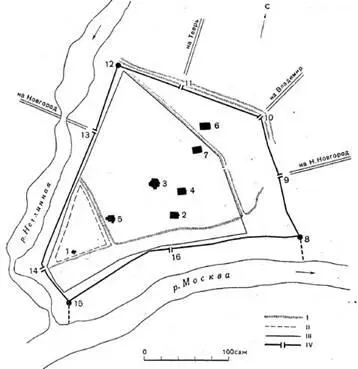

Периметр стен крепости (рис. 1) составлял около 510 м; это был небольшой, но крепкий сторожевой городок, какие в XII в. создавало Владимирское княжество в наиболее ответственных пунктах своих границ — типа построенного Андреем Боголюбским городка над Сунгиревским оврагом под Владимиром [279]. Угол кремлевского мыса в устье Неглинной в древности был круче и выше, — он был спланирован при постройке в 1847 г. Большого кремлевского дворца [280]. Восточная граница первой крепости Москвы проходила по линии западной стены позднейшего храма Спаса на бору, где при строительных работах были обнаружены следы рва и вала [281]. Предположение, что крепость, сооруженная Андреем Боголюбским в 1156 г., охватила большую территорию по сравнению с усадьбой Юрия Долгорукого, в связи с чем образовалась «вторая линия» обороны примерно по направлению от современной Троицкой к Тайницкой башне, — лишено оснований [282].

Конечно, усадьба Долгорукого имела какие-то ограждения, но настоящую крепость создали только владимирские горододельцы князя Андрея. Можно думать, что эта маленькая крепость имела двое ворот: одни — к реке и броду, на месте существующих Боровицких, другие — посередине восточной стены, в сторону «приступа» [283]. В целом это было очень серьезное оборонительное сооружение, так что татары при осаде Москвы вынуждены были применить метательные стенобитные орудия [284]. К этому времени Москва обладала и монументальными деревянными храмами: татары «град и церкви святыя огневи предаша и манастыри вси и села пожгоша» [285]. Очевидно, все эти церковные постройки размещались уже за стенами крепости, на ее посаде.

Дожившее до XV в. предание говорит, что первой церковью, построенной внутри крепости, был деревянный храм Иоанна Предтечи: «Глаголють же, яко то пръвая церковь на Москве; на том месте бор был, и церковь та в том лесе срублена была тогды…» [286]. Полагая, что место позднейшего каменного храма совпадало с древним, можно видеть, что он занимал видное положение в первоначальной крепости, несколько ближе к ее возвышенному юго-западному углу [287]. По весьма вероятному предположению, около церкви Иоанна Предтечи размещался и древнейший княжеский двор [288].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: