Эккехард Клюг - Княжество Тверское (1247–1485 гг.)

- Название:Княжество Тверское (1247–1485 гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Тверь

- Год:1994

- Город:Тверь

- ISBN:5-85543-004-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эккехард Клюг - Княжество Тверское (1247–1485 гг.) краткое содержание

Эта книга — единственное монографическое исследование древней Твери за последние 100 лет.

Предназначена для историков, краеведов, всех интересующихся прошлым России.

Княжество Тверское (1247–1485 гг.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

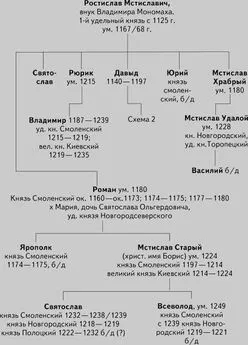

Предшествующие рассуждения не стоит понимать в том смысле, что великий князь Андрей в действительности стремился к введению наследования по праву первородства в пользу своего сына Бориса [338]. Исключать этого нельзя, но и подтверждений этому источники не содержат. Все же решающим было то обстоятельство, что нараставшее могущество Андрея непременно повергало в сильное беспокойство тех, кто остался бы обойденным при подобном развитии событий. Право старшинства — нередко запутанный, но незыблемый в средневековой Руси порядок престолонаследия [339], — определяло, что после Андрея великим князем владимирским должен был стать его младший брат Даниил Московский, а за Даниилом приходил черед Михаила Ярославича.

Осенью 1294 г. Михаил женился на ростовской княжне Анне. Немного спустя великий князь Андрей взял в жены ее сестру Василису [340]. Тремя годами позже на дочери ростовского князя женился и Даниил Московский [341]. Явно была предпринята попытка посредством династических браков оторвать ростовский княжеский дом от союза с великим князем Андреем, а со стороны последнего- попытка помешать этим замыслам.

Противоречия между Андреем Александровичем — с одной стороны, и князьями московскими и тверскими — с другой, проявились в 1296/1297 г., когда Андрей попытался оспорить переяславское владение у своего племянника, сына Дмитрия Александровича, Ивана Дмитриевича. Михаил Тверской и Даниил Московский встали на сторону Ивана. Княжеский съезд во Владимире, в котором принял участие также посланец хана, удалось завершить без кровопролития только благодаря вмешательству двух епископов. Когда после этого Иван Дмитриевич отправился в Орду, Андрей попытался воспользоваться его отсутствием, поставил всех перед фактом захвата Переяславского княжения. Против войска великого князя, намеревавшегося выступить на Переяславль, встал, однако, возле Юрьева сильный московский и тверской отряд. В конце концов конфликт завершился заключением мирного договора [342].

Запись в новгородской служебной минее, на которую обратил внимание В. А. Кучкин, показывает, сколь драматично обострились отношения в северо-восточной Руси в 1296/97 г.:

«В лето 6804 индикта 10 [343]при владыце Клименте, при посаднице Андрее съгониша новгородци наместниковъ Андреевыхъ с Городища [344]не хотяще князя Андрея. И послаша новгородци по князя Данилья на Мъсквоу, зовоуще его на столъ в Новгородъ на свою отциноу. И присла князь переже себе сына своего въ свое место именемъ Ивана [345]. А самъ князь Данилии…» [346]

На этом месте заметка, к сожалению, обрывается. Другой источник, договор между Новгородом и Михаилом Ярославичем. подтверждает, что в новгородские события 1296/1297 г. оказался вовлечен и тверской князь [347]. В тверской грамоте договора Михаил обещает новгородцам:

«с братомъ своимъ съ старейшим съ Данилом один и съ Иваном».

А новгородцы, со своей стороны, принимают на себя обязательство перед Михаилом:

«аже будетъ тягота мне от Андрея, или от татарина, или от иного кого, вамъ потянути со мною, а не отступити вы ся мене ни в которое же веремя» [348].

Вторая грамота, составленная новгородской стороной, фиксирует соответствующее обязательство Михаила:

«Кде будет обида Новугороду, тобе потянути за Новъгород с братом своим Даниломъ и съ мужи съ новъгородьцы» [349].

До сих пор исследователи исходили из того, что применительно к упомянутому в тверской грамоте Ивану речь идет об Иване Дмитриевиче Переяславским [350]. Согласно приведенной выше записи в служебной минее, здесь может подразумеваться и Иван, сын Даниила Московского. Во всяком случае, источники свидетельствуют о существовании очень тесных связей между Москвой и Тверью. Оба княжества выступили защитниками Переяславля и были также различным образом связаны с Новгородом: Даниил, благодаря своему княжению в Новгороде, а Михаил в силу своего оборонительного договора с новгородцами. Обозначение Даниила Александровича «старейшим братом» Михаила в тверской грамоте договора соответствует преимуществу, на которое московский князь мог претендовать в соответствии со старшинством: существовал обычай передавать право старшинства указанием на фиктивное родство. Сколь большую угрозу для своих притязаний на последующее занятие великокняжеского престола Даниил и Михаил усматривали в нападении Андрея на Переяславль, видно и из того, что они учитывали в качестве возможного результата своего протеста возникновение напряженности в отношениях с татарами. С другой стороны, намерения Андрея давали возможность продемонстрировать хану свойственную великому князю жажду власти. Как уже упоминалось, во время нападения Андрея Иван Дмитриевич был в Орде. Тохта в 1296/1297 г. должен был отдать предпочтение ему, поскольку до самой своей смерти (1302 г.) Иван княжил в Переяславле. Таким образом, московское и тверское вмешательство в пользу Ивана увенчалось успехом. Вовлечение Новгорода в союз Москвы и Твери, напротив, было неустойчивым: как сообщает летописное известие, 22 мая 1299 г. новгородским князем был сын Андрея Борис [351]. Вскоре после этого летописцы отметили и разрыв союза между Тверью, Москвой и Переяславлем.

Летом или ранней осенью 1300 г. князья Суздальской земли съехались в Дмитрове. Все князья заключили мир друг с другом, лишь князья Михаил Тверской и Иван Переяславский не примирились [352]. Когда великий князь Андрей в мае 1302 г. напал вместе с новгородцами на шведское укрепление Ландскрона (русс. Венец) [353], князь тверской Михаил поспешил к нему на помощь, он вернулся со своими войсками назад, когда узнал, что Андрей уже добился успеха [354]. Союзы 1290-х гг. прекратили свое существование. Связи между Тверью. Москвой и Переяславлем больше не было. Тверь перешла на сторону великого князя Андрея [355].

Поскольку и в этом случае летописи не приводят никаких сведений о подоплеке этих политических перемен, следует высказать гипотезу, способную их объяснить. Как уже не раз отмечалось, Даниил Московский был очередным претендентом на великокняжеский престол в том весьма вероятном случае, если бы его старший брат Андрей умер раньше его. Совместно с Тверью Даниил препятствовал опасной концентрации власти в руках Андрея. Тем самым на рубеже XIII–XIV вв. обеспечивалась передача власти по старшинству при наследовании Андрею. В этой ситуации возникло новое обстоятельство, которое с тверской точки зрения делало ожидаемое усиление власти Даниила столь же угрожающим, как и соответствующее устремления Андрея 1296/1297 г.; суть дела заключалась в вопросе о том, что будет с Переяславлем пекле смерти Ивана Дмитриевича. Иван женился еще в 1286/1287 г. [356], но оставался бездетным шло время, и будущее Переяславля становилось все более серьезной проблемой для Твери. Вне зависимости от того, рассматривать это удельное княжество как общую отчину Александровичей [357], или же как составную часть территорий, непосредственно связанных с великокняжеским титулом [358], в любом случае на рубеже веков все говорило за то, что Даниил Московский в качестве ближайшего претендента на великое княжение сможет в обозримом будущем поставить под свою власть Переяславскую землю, которая рано или поздно останется без князя. Таким образом, в московские замыслы около 1300 г. входило получение тронного выигрыша: великого княжения, с которым, как правило, было связано и княжение в Новгороде, и овладение Переяславлем. Тогда Тверь с севера, востока и юга была бы окружена владениями Даниила Московского. Если уж эффективный отпор Москве казался в тех условиях невозможным, то, с учетом ограничения политических устремлений великого князя Андрея, интересы Твери требовали по меньшей мере отказа от союза с Москвой, который лишь дополнительно способствовал бы ее подъему. Во время княжеского съезда в Дмитрове Михаил Ярославич попытался ограничить опасное для него усиление Москвы: ссора между ним и Иваном Дмитриевичем могла возникнуть из-за того, что Михаил ожидал от Ивана завещания в свою пользу, а тот отказал ему [359]. Вспомним в этой связи еще раз о событиях 1296/1297 г., когда князья тверской и московский двинули свои войска, чтобы предотвратить захват Переяславля великим князем Андреем. В московской летописи это вмешательство получает такое обоснование:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Бабернов - Подлунное Княжество [СИ]](/books/1079810/sergej-babernov-podlunnoe-knyazhestvo-si.webp)