Антон Горский - «Бещисленные рати и великия труды…»: Проблемы русской истории X–XV вв.

- Название:«Бещисленные рати и великия труды…»: Проблемы русской истории X–XV вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Олега Абышко

- Год:2018

- Город:СПб

- ISBN:978-5-6040487-3-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Горский - «Бещисленные рати и великия труды…»: Проблемы русской истории X–XV вв. краткое содержание

Для всех интересующихся русской историей и самого широкого круга читателей.

«Бещисленные рати и великия труды…»: Проблемы русской истории X–XV вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

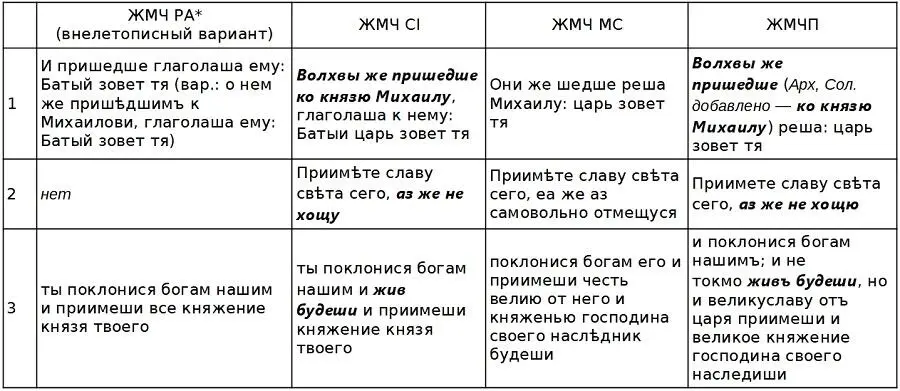

Если бы, составляя ЖМЧП, Пахомий впервые обратился к Житию Михаила, он, скорее всего, использовал бы внелетописный вариант ЖМЧ РА. Если же первым обращением была работа над редакцией Жития, сохранившейся в МС, то использование СI в ЖМЧП естественно: при работе над ЖМЧ МС Пахомий обращался к тексту, помещенному в этой летописи, так как именно СI была главным источником всего свода (МЕС 1477 г.); задумав новую, распространенную редакцию, он вторично обратился к ранее скопированному им тексту Жития из СI и соединил его текст с текстом своей первоначальной редакции (ЖМЧ МС) [1290].

Таким образом, к моменту составления ЖМЧ МС, т. е. к моменту составления протографа МС и Ерм — МЕС в 1477 г., ЖМПЧ еще не существовало. Соединение его с «Повестью о убиении Батыя» произошло, следовательно, позднее; возможно, это сделал сам Пахомий уже при создании ЖМЧП, но «Повесть» писалась не в качестве приложения к последнему, она возникла ранее него. Помещение «Повести» в летописях под 1247 г. следует объяснять не связью с ЖМЧ, а тем, что к этому году в одном из источников МЕС — летописи, близкой к Троицкой, — относилось краткое сообщение о смерти Батыя: такое известие читается в восходящих к Троицкой летописи Владимирском летописце (под 6755 г.) и Рогожском летописце (под 6756 г.) [1291]. Следует предполагать обратную последовательность действий: соседство в тексте МЕС 1477 г., ЖМЧ и «Повести» побудило к тому, чтобы рассматривать эти произведения в единой связи (гибель Батыя — возмездие за его злодеяния, в том числе за убийство Михаила Черниговского), из-за чего «Повесть» и стала помещаться вместе с Житием.

Такие выводы способны, казалось бы, усилить сомнения в том, что автор «Повести» — Пахомий. Но в пользу его авторства говорят, во-первых, тот факт, что первоначальный вариант «Повести» — в МЕС 1477 г. — все-таки соседствовал с Житием Михаила пера Пахомия, только не распространенным, а тем, текст которого сохранился в МС; во-вторых — сходства в лексике между «Повестью» и ЖМЧ в редакциях МС и пространной (ЖМЧП): с первой «Повесть» сближают определения Батыя как «окаянного» и «безбожного» [1292], со второй — именование татар «варварами» (несвойственное русской литературе до XVI в., но как раз для Пахомия характерное [1293]), а Батыя — «безбожным», «мучителем» и «злочестивым» [1294]. Дошедший до нас вариант «Повести» Пахомий составил не позднее 1477 г. В этом году в создававшийся великокняжеский свод были помещены «Повесть» и написанная Пахомием редакция ЖМЧ. Пахомия, следовательно, надо признать участником работы над «исторической частью» свода 1477 г.

Обстоятельства составления «Повести о убиении Батыя». Политические идеи свода 1477 г.

Есть основания полагать, что появление в своде 1477 г. повести о поражении и гибели основателя Орды было тесно связано с историческими обстоятельствами, в которых этот свод создавался.

Летом 1472 г. хан Большой Орды (главного наследника былой единой ордынской державы) Ахмат, признававшийся сюзереном московского великого князя, попытался совершить поход на Москву. Причиной гнева хана было, по-видимому, приведение Иваном III в предыдущем году в покорность Новгорода, поскольку Ахмат поддерживал претензии на сюзеренитет над Новгородской землей правителя Польско-Литовского государства короля Казимира IV. Силы Ивана III выступили к Оке, и хан, не сумев с ходу переправиться на ее левый берег, принял решение отступить. Неудача Ахмата вкупе, по-видимому, с оценкой его действий московской стороной как несправедливых, предпринятых без какой-либо вины со стороны великого князя (так как Новгород издавна считался отчиной московских князей и Орда прежде всегда это признавала), побудила московские правящие круги в конце 1472 г. или самом начале 1473 г. прийти к решению о фактическом прекращении отношений зависимости. Была остановлена выплата дани и начаты переговоры о союзе с крымским ханом Менгли-Гиреем, врагом Ахмата [1295].

В 1473–1476 гг., несмотря на фактическое невыполнение вассальных обязательств, Иван III стремился не обострять отношений с Ахматом: происходил обмен посольствами с Большой Ордой. Но когда пошел (в 1476 г.) уже пятый год неуплаты «выхода», посол хана Бочюка приехал в Москву, «зовя великого князя ко царю въ Орду» [1296](подобного вызова не было со времен Тохтамыша). Иван III не подчинился этому требованию, и новый военный конфликт стал неизбежен [1297]. Его оттяжка до 1480 г. была связана с занятостью Ахмата в 1477–1478 гг. на восточных, среднеазиатских пределах его владений, а 1479 г. ушел на переговоры хана о союзе с Литвой [1298]. Но в Москве после отъезда Бочюки 6 сентября 1476 г. [1299]о предстоящей отсрочке, естественно, не знали и должны были ожидать похода Ахмата в ближайшее удобное для него время. По аналогии с 1472 г. и предшествующими татарскими походами, таким временем было лето [1300]. Следовательно, летом 1477 г. в Москве ждали выступления Большой Орды [1301]. И как раз в это время составлялся свод 1477 г.: последнее известие его второй, «новейшей» части датируется 31 мая этого года [1302]. Очевидно, «Повесть о убиении Батыя» была включена в этот памятник с вполне определенной целью: она была призвана показать, что при условии крепости веры можно нанести поражение и непобедимому «царю». Этот вопрос был крайне важен: вопреки распространенному представлению, до эпохи Ивана III сюзеренитет хана Золотой Орды (т. е. того правителя, который и именовался на Руси «царем») не подвергался сомнениям; факты несоблюдения отношений зависимости имели место только в периоды, когда в Орде фактическая власть принадлежала не Чингизидам, а незаконным, по тогдашним меркам, правителям, людям, не являющимся «царями», — Мамаю и Едигею [1303]. До столкновения с Ахматом 1472 г. Московское великое княжество только однажды было объектом похода непосредственно правящего хана Орды — Тохтамыша в 1382 г., и этот конфликт окончился поражением [1304]. Для демонстрации возможности победы над «царем» и было создано произведение о (не имевшем место в действительности) поражении Батыя. Примечательно, что в тот же свод была включена и еще одна повесть, рассказывающая об отражении (и тоже благодаря помощи небесных сил) могучего восточного «царя» — «Повесть о Темир-Аксаке» (ранее если и существовавшая, то вне летописания [1305]), где повествовалось о подходе Тимура к русским пределам после разгрома им Орды в 1395 г. и его отступлении под воздействием силы чудотворной Владимирской иконы Богоматери [1306].

Проявления «антиордынской тенденции» в «исторической части» свода 1477 г. (МЕС) не ограничились включением в нее этих двух произведений. А. Н. Насонов подметил, что в МС 1479 г. опущены некоторые имевшиеся в его источниках места, указывающие на зависимость от Орды: о службе Глеба Ростовского татарам, о татарской политике возбуждения вражды между русскими князьями (в тексте «Повести о Михаиле Тверском»), о «царевых ярлыках», зачитанных на княжеском съезде в Переяславле в 1303 г., о посажении Василия II на великокняжеский стол послом Мансырь-Уланом в 1432 г. [1307]Все эти известия отсутствуют и в Ерм, т. е. пропуск был произведен в 1477 г. (известие 1432 г., впрочем, следует из перечня исключить, так как его нет в летописях — источниках МЕС). Кроме того, под 1252 г. было опущено известие, что Александр Невский получил в Орде «старейшинство во всей братьи его», а под 1262 г. — о посылке (после восстания горожан Северо-Восточной Руси против сборщиков дани) татарских войск «попленити християны» и принуждении их «с собой воинствовати» [1308]; в «Повести о нашествии Тохтамыша» определения «мятежници и крамолници» оказались перенесены со «ставших суймом» горожан на тех, кто хотел бежать из города в преддверии осады [1309], а слова, мотивировавшие отъезд Дмитрия Донского из Москвы в Кострому нежеланием противостоять «самому царю» («не хотя стати противу самого царя»), были опущены [1310]. В ЖМЧ МС и в рассказе о взятии Киева в 1240 г. встречаются, как и в «Повести о убиении Батыя», отрицательные эпитеты по отношению к основателю Орды («безбожный», «окаянный») [1311], чего прежде в литературе Северо-Восточной Руси (включая более ранние редакции ЖМЧ) не допускалось [1312]. Примечательно в связи с этим, что «кампания по дискредитации» Батыя продолжилась во время похода Ахмата 1480 г.: архиепископ ростовский Вассиан Рыло в своем «Послании на Угру», стремясь убедить Ивана III, что тот вправе вести активные действия против хана, доказывал, что предок Ахмата Батый не был царем и не принадлежал к царскому роду [1313]. Наконец, во второй, «новейшей», части свода 1477 г. впервые за всю историю московско-ордынских отношений отрицательные эпитеты прилагаются к современному, ныне находящемуся у власти «царю»: Ахмат в рассказе о его походе на Москву 1472 г. именуется «злочестивым» [1314]. Так же назван Тохтамыш в рассказе о перенесении мощей митрополита Петра в 1472 г. [1315]Напомним, что аналогичный эпитет применен к Батыю Пахомием в «Повести» и в ЖМЧП. Не исключено, что значительная часть «антиордынской правки» в обеих частях свода 1477 г. связана с работой Пахомия. А прослеживаемая в своде тенденция к дискредитации Батыя позволяет присоединиться к мнению (Й. Перени), что отождествление побежденного эпическим королем Владиславом предводителя кочевников с основателем Орды произошло на Руси под пером составителя «Повести», который соединил элементы преданий о Ласло I Святом, о первоначальном православии венгров и о Савве Сербском с событийной канвой татарского похода на Венгрию в правление Ласло IV.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: