Антон Горский - «Бещисленные рати и великия труды…»: Проблемы русской истории X–XV вв.

- Название:«Бещисленные рати и великия труды…»: Проблемы русской истории X–XV вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Олега Абышко

- Год:2018

- Город:СПб

- ISBN:978-5-6040487-3-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Горский - «Бещисленные рати и великия труды…»: Проблемы русской истории X–XV вв. краткое содержание

Для всех интересующихся русской историей и самого широкого круга читателей.

«Бещисленные рати и великия труды…»: Проблемы русской истории X–XV вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Хотя духовная Фотия содержит меньше, чем духовная Ионы, прямых заимствований из грамоты Киприана, она также построена по типу последней [1281]. Поэтому говорить о митрополитах во множественном числе можно было уже после смерти Ионы, т. е. после 1461 г. Но столь же вероятно, что имелось в виду не два, а три митрополита, т. е. нет оснований полагать, что статья МЕС 6914 г. не могла быть написана после смерти Филиппа (апрель 1473 г.) [1282]. Таким образом, исходя из статьи 6914 г., можно лишь утверждать, что МЕС был создан между 1461 и 1479 гг.

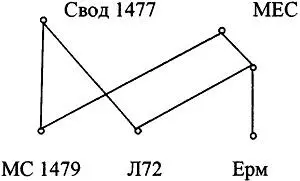

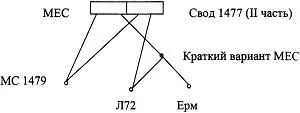

Согласно устоявшемуся мнению, МС восходит в части до 1417–1418 гг. к МЕС, а в последующем разделе — к великокняжескому своду 1477 г. Текст МЕС до 1417–1418 гг. в сокращенном виде отразился в Ерм и Л72, а в части за 1417–1477 гг. в последнем использован свод 1477 г. [1283](см. ниже).

Если полагать, что МЕС содержал текст за период после 1417–1418 гг., надо допускать маловероятное предположение, что этот текст почему-то не устроил составителей сразу двух летописных памятников — МС 1479 и протографа Л72 и Ерм (т. е. краткого варианта МЕС). Если же полагать, что текста за последние 60 лет в МЕС не содержалось, как объяснить такое несвойственное летописным сводам «недоведение» изложения до нынешнего времени? Полагаю, что единственным непротиворечивым объяснением является следующее: дошедший в составе МС и Ерм текст МЕС, доведенный до 1417–1418 гг., и дошедший в составе Л72 текст за 1417–1477 гг., именуемый в литературе «фрагментом великокняжеского свода 1477 г.», являл собой две раздельно подготавливаемые части великокняжеского свода 1477 г.

Первая часть — «историческая» — была доведена до 1418 г., очевидно, потому, что здесь заканчивался общерусский текст главного источника МЕС — Новгородско-Софийского свода (или Софийской I летописи). Составитель же второй — «новейшей» — части воспользовался некоторыми дополнительными известиями за 6924–6926 (1416–1418) гг. Это известия, читающиеся в Л72 и МС, но отсутствующие в Ерм: под 6924 г. — о приезде к Василию I нижегородских князей Ивана Васильевича и Ивана Борисовича (в Л72 нет); под 6925 г. — о приезде нижегородского князя Даниила Борисовича; под 6926 г. — о его с братом Иваном бегстве, о поставлении Ростовского и Коломенского епископов, о браке дочери Василия I с Александром Ивановичем Суздальским, о смерти Григория Цамблака. В МС 1479 были использованы обе подготовленные в 1477 г. части (т. е. в его составе свод 1477 г. сохранился полностью). Примерно в одно с ним время был составлен краткий вариант МЕС — протограф Ерм и Л72. При составлении Ерм он стал ее текстом за период до 1418 г., а последующий текст (после шестилетней лакуны, с 1425 г.) был взят из протографа Сокращенных сводов 90-х гг. XV в. (далее — Сокр) — свода начала 70-х гг. [1284]В Л72 же к краткому варианту МЕС был присоединен текст второй, «новейшей» части свода 1477 г. (при этом выпало первое из дополнительных известий за 6924–6926 гг. — о приезде в Москву двух князей Иванов Нижегородских).

Такая схема позволяет снять сразу два сомнительных допущения: 1) что не сохранился текст МЕС за период после 1417–1418 гг.; 2) что до нас непосредственно не дошел текст свода 1477 г. за период до 1417 г.

«Повесть о убиении Батыя» была, следовательно, создана не позже 1477 г.

Предположение о Пахомии Сербе как авторе «Повести о убиении Батыя» опиралось до сих пор на факт помещения ее вслед за Пахомиевой редакцией Жития Михаила Черниговского. С. П. Розанов предположил, что соединение «Повести» с Житием произошло позже того, как была создана летописная редакция произведения [1285].

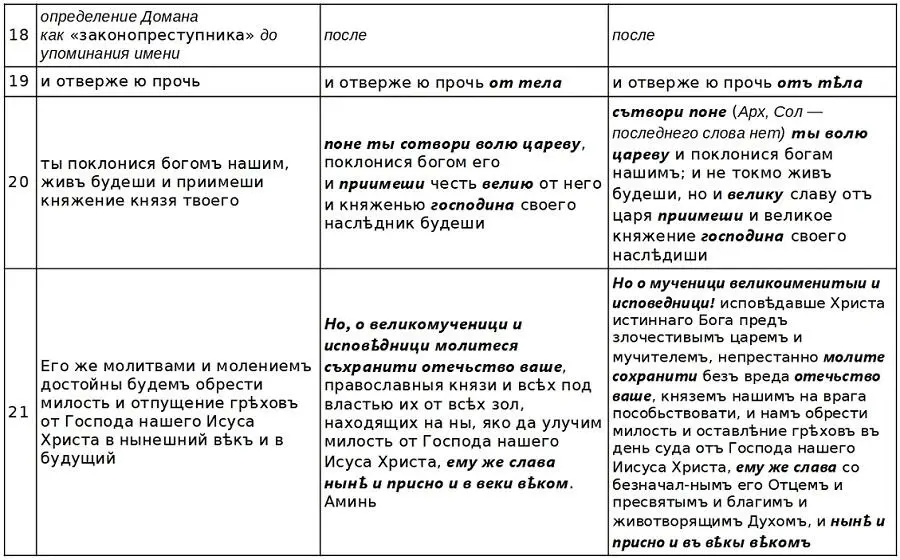

«Повесть» помещена вместе с Житием только в Минейной (по терминологии Н. И. Серебрянского) редакции последнего, в двух других — Соловецкой и Архивской — ее нет [1286]. В МС, Ерм и Л72 «Повесть» расположена близко к Житию, но между ними находятся сообщения о смерти великого князя Ярослава Всеволодича в Монголии и о поездке его сына Александра Невского к Батыю (восходит к Житию Александра). При этом в МС известия о Ярославе и Александре и «Повесть» датированы 6755 г., в то время как Житие Михаила — 6754, а в Ерм и Л72 все указанные тексты помещены под 6754 г. Поскольку статьи 6755 г. в Ерм и Л72 отсутствуют, вероятно, первоначальной следует признать датировку МС. Житие Михаила, помещенное в МС, в целом близко к тому, что читается в СI (данная летопись, или ее протограф, напомним, была главным источником МЕС), где использовано Житие в так называемой Распространенной редакции о. Андрея (далее — ЖМЧРА) [1287]. Но оказывается, что текст Жития в МС [1288]имеет много параллелей и с другой редакцией — той самой, что принадлежит перу Пахомия (далее — ЖМЧП).

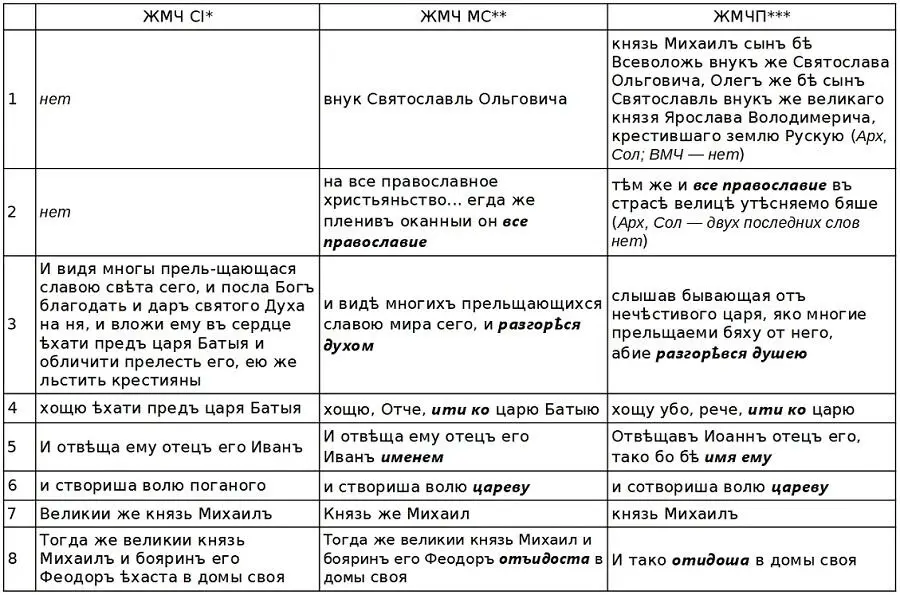

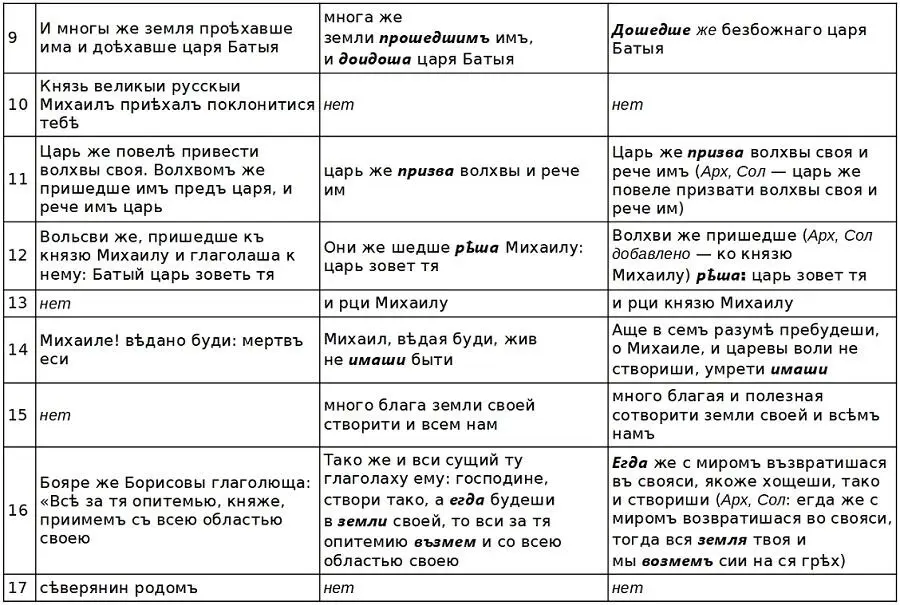

Текстуальная связь ЖМЧ МС и ЖМЧП несомненна; совпадают, как правило, отдельные лексические элементы, но в некоторых случаях (фрагменты 3, 15, 20, 21) эти две редакции содержат целые фразы, полностью отсутствующие в ЖМЧ СI. Сходству ЖМЧ МС одновременно с ЖМЧ СI и Пахомиевой редакцией может быть два объяснения. Либо в МС использованы здесь СI и ЖМЧП, либо Пахомий пользовался текстами и ЖМЧ РА (т. е. той же редакции, что помещена в СI), и МС. Из приведенных фрагментов нельзя с точностью определить, текст ЖМЧ МС или ЖМЧП является более ранним. Есть три случая, когда в МС наблюдается смешение элементов СI и ЖМЧП в одной фразе (№ 4, 14, 16), но есть и три противоположных — когда в одной фразе ЖМЧП соединены элементы СI МС (№ 11, 12, 20). Такое тесное переплетение лексических элементов разных редакций наводит на предположение, что речь следует вести о двух этапах работы над Житием одного автора, т. е. Пахомия Серба.

Неоднократное обращение к одному и тому же произведению, уже существовавшему в литературе до него, — характерная черта творчества Пахомия. Как правило, при создании первой своей редакции Жития он вносил лишь незначительные изменения в текст имевшегося источника (наиболее заметные — во вступлении и заключении), а впоследствии создавал более распространенные варианты [1289]. В этом плане ЖМЧ МС (где в сравнении с ЖМЧ СI текст подвергся относительно небольшим изменениям, причем наиболее обновленными оказались вступление и заключение) и ЖМЧП выглядят типично как два последовательных этапа работы Пахомия. Но главным свидетельством в пользу как авторства Пахомия, так и первичности редакции Жития, что помещена в МС, по отношению к пространной Пахомиевой редакции, являются совпадения ЖМЧП с тем вариантом ЖМЧ РА, что читается именно в СI.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: