Вадим Егоров - Реликвии Донского побоища. Находки на Куликовом поле

- Название:Реликвии Донского побоища. Находки на Куликовом поле

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Квадрига

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-904162-01-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Егоров - Реликвии Донского побоища. Находки на Куликовом поле краткое содержание

Каталог дополнен статьями по истории и методике изучения поля битвы, анализом найденного на поле оружия, очерком военного дела Руси эпохи Донского побоища.

Книга — ответ скептикам, сомневающимся в реальности битвы и ее масштабе.

Реликвии Донского побоища. Находки на Куликовом поле - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На пяти участках (Карта 1, участки 5, 7, 11, 17) работы проводились по створам 10 м каждый, размеченным на местности при помощи веревок. Позднее ширина створов была уменьшена до 5 м.

Начиная с 2002 г. работы по поиску места сражения продолжил военно-исторический отряд ВДАЭ (Карта 1, участок 22). Благодаря палеоландшафтным и палеопочвенным исследованиям, проводившимся в 1995–2000 гг. специалистами Института географии РАН на правобережье Непрядвы, удалось вычленить безлесные участки, на которых могло происходить Куликовское сражение (Карта 1, Рис. 1–3).

Выбору места работ предшествовал анализ предметов вооружения и снаряжения, найденных при поисковых работах на территории Куликова поля. Сопоставив места находок, полученных ВДАЭ, и данные палеогеографов, а также картографировав оружие, найденное в XIX–XX вв., мы получили наиболее перспективный участок для поиска, который расположен в 2 км к югу от села Монастырщина и вытянут по оси СВ-ЮЗ. Он располагается между отвержками балки Рыбий Верх и реки Смолки (Карта 3). Рельеф участка ровный, наблюдается незначительное понижение в сторону отвержков балок.

Выбранный участок получил № 22, все последующие участки, выбранные для обследования в 2003–2005 гг., были определены в границах участка 22, внутри поделены на территориальные планшеты. Начиная с 2005 г. в рамках планшетов территория разбивалась на квадраты площадью 1 га. В каждом квадрате проводилась привязка находок.

Таким образом, именно с работами конца 90-х гг. XX в. и первыми годами XXI в. связана последняя волна находок; они не носят случайного характера и имеют четкую локализацию.

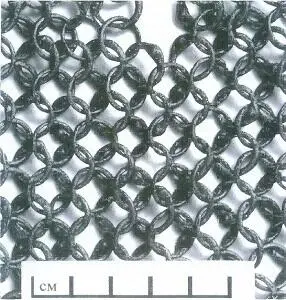

После С. Д. Нечаева исследователи не раз обращались к предметам с Куликова поля, в том числе и вооружения. А. В. Арциховским и А. Н. Кирпичниковым публиковались фотографии кольчуги, рассматривались характерные особенности ее плетения, типы применявшихся колец [48] Арциховский А. В . Оружие // Очерки русской культуры. Ч. 1 М., 1969. с. 403; Кирпичников А. Н. Военное дело Древней Руси XIII–XV вв. М., 1976. Табл. XVII.

. Последней публикацией была краткая, но очень содержательная статья М. В. Фехнер, где она описала все известные ей находки и вычленила зону обнаружения предметов XIV в., подтвердив место локализации битвы, которое предложил в конце 20-х гг. XIX в. С. Д. Нечаев [49] Фехнер М. В . Находки на Куликовом поле. С. 72–78.

.

Из общего числа предметов вооружения, найденных на Куликовом поле в ХІХ–ХХ вв., до нас дошли единичные образцы.

Наиболее ранняя находка, которую можно связать с местом сражения — шатровидный наконечник стрелы, впервые опубликованный в 1821 г. С. Д. Нечаевым [50] Нечаев С. Д. Описание вещей, найденных на Куликовом поле // Вестник Европы. 1821. № 14. С. 351. Рис. 2.

. Местонахождение наконечника в настоящее время, как и точные размеры, к сожалению, неизвестны (Рис. 11). Аналогичные трехлопастные шатровидные наконечники стрел происходят из кочевнических курганов у ст. Белореченской и датируются XIV в. [51] Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие // САИ Е-1-36 М., 1966. С. 61.

В конце XIX в. была обнаружена кольчуга, которая хранится в фондах ГИМ (Рис. 31–34). Начиная с 1950-х гг. она числится в отделе оружия под N 11501 [52] Начиная с 1955 года большая серия предметов отдела оружия ГИМ, не имевших инвентарные номера, была записана в главную инвентарную книгу ГИМ под номером 85687. Среди них была кольчуга, происходившая с территории Куликова поля, которая в свою очередь чуть позднее получила номер в отделе оружия ГИМ. Причину, по которой кольчуга с Куликова поля оказалась без инвентарного номера, установить не удалось. Возможно, это связано с эвакуацией — коллекции ГИМ в годы Великой Отечественной войны.

.

Кольчуга имеет удовлетворительную сохранность. Доспех сплетен в виде рубашки с короткими рукавами. Ширина в подоле 80 см, ширина в плечах с рукавами 135 см, длина 90 см. Кольчуга расширяется книзу. Ворот прямоугольный, разрезной, глубина 21 см, с глубоким подполком. Ширина подполка 8 см. Ворот застегивался слева направо. Подол кольчуги имеет разрез глубиной 17 см, смещеный от центральной оси доспеха влево. Есть разрез и сзади.

Все кольца изготовлены в кольчужной технике [53] Гордеев Н. В. Русский оборонительный доспех // Государственная Оружейная палата Московского Кремля. М., 1954. С. 79–81.

из круглой проволоки. Кольчуга собрана попеременно из просечно-штампованных и соединенных на гвоздь колец. На подоле, правой стороне груди и спине располагались кольца диаметром 11–12 мм с диаметром дрота 1,5 мм, на левом плече и левой половине груди — наиболее крупные кольца диаметром 15 мм при диаметре дрота 2,5 мм. Просечные штампованные несколько меньше по диаметру и достигают 10–11 мм. Собирались кольчатые доспехи, как правило, с плеч; если рукава надставные, то они прикреплялись к уже готовому панцирю. В нашем случае рукава плелись единым плетением с плечами. Снизу, в месте соединения рукава с панцирем, вставлен подмышечный клин из круглых колец диаметром 11 мм. Плетение доспеха простое — одно кольцо соединялось с четырьмя. Только в местах воротниковых вставок и у подмышечного клина заметны изменения в плетении. Общий вес доспеха — 10,3 кг.

В целом качество выделки кольчуги неравномерное, встречаются случаи применения разных по диаметру колец даже в одном ряду плетения.

По ряду признаков: большой запах ворота (подполок), расширенный книзу подол и большой вес, кольчуга относится к позднесредневековому времени и может быть датирована, скорее всего, XVI — нач. XVII в. Однако, в связи с тем, что мы плохо себе представляем кольчуги XIV–XV вв., датировка должна быть учтена с оговоркой [54] Кирпичников А. Н. Военное дело Древней Руси XIII–XV вв. М., 1976. С. 41.

.

К вооружению XVI–XVIII вв. могут быть отнесены пистолет, ядра и два бердыша, найденные в окрестностях с. Монастырщина. Возможно, один из бердышей найден на берегах Непрядвы и был приобретен в 80-е гг. XIX в. Н. И. Троицким [55] Скорее всего, к позднесредневековому периоду также относился такой тип боевого наголовья, как мисюрка, найденная где-то на Куликовом поле. Прорисовка или фотография этого… предмета и описание автору не известны.

.

Во второй половине XX в. было обнаружено шесть наконечников копий, четыре из них приведены в статье М. В. Фехнер, где даны четкие рисунки и размеры каждого экземпляра, обстоятельства находки [56] Фехнер М. В. Находки на Куликовом поле // Куликово поле: материалы и исследования. M., 1990. С. 76, 77.

.

Первый наконечник копья был найден в 1956 г. у д. Хворостянки. Он представляет собой широко распространенный в XII — 1-й пол. XV в. тип копий удлиненно-треугольной формы с характерными скошенными плечиками пера (тип III-а по А. Н. Кирпичникову). Длина наконечника 32 см, диаметр втулки 3 см, ширина пера 4,2 см. Втулка восьмигранная, имеет скважины для крепления к древку. Сечение пера ромбическое. Характерными особенностями являются мощные по размеру и пропорциям втулка и перо (Рис. 4; 36, 3). Появление таких наконечников копий в конце XI в. связывается историками с распространением традиции конного копийного боя против защищенного кольчатой или пластинчатой броней противника. Позже этот тип наконечников копий сменяется шиловидными пиками, приспособленными преимущественно для борьбы с противником, защищенным кольчатой броней [57] Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие IX–XIII вв. Вып. 2 // САИ, Е-1-36, M., 1966. С. 13, 14. Табл. VIII.

. Данный тип копий очень ярко характеризует важнейший элемент комплекса вооружения профессионального воина XIII–XIV вв. и вряд ли может быть отнесен к промысловому снаряжению местного населения, жившему на территории Куликова поля в начале XIII — 70-х гг. XIV в. Таким образом, перед нами одна из ярких находок оружия на Куликовом поле, которая могла быть связана с битвой.

Интервал:

Закладка: