Роман Подольный - Пути народов

- Название:Пути народов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роман Подольный - Пути народов краткое содержание

Для старшего возраста.

Пути народов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Языки развиваются по определенным законам, и тут часто бывает, как в математике: есть сумма, есть одно слагаемое, значит, можно узнать второе. Как в математике? Боюсь, нередко гораздо сложнее. Правда, современная лингвистика часто прилагает к себе гордый эпитет «математическая», но математика здесь, как ясно видно, прилагательное, а существительным остается наука о языке, которая пока только стремится стать точной.

А между тем даже современные живые языки изучены далеко не так глубоко, как хотелось бы специалистам.

Вот что говорил один из известнейших лингвистов мира, французский ученый А. Мейе о том же французском языке:

«Воображают, что известно, что такое французский язык. На самом деле никто по-настоящему не знает, как говорят все жители того или иного французского селения или провинциального города, а тем более Парижа. Желающему определить дальнейшие пути развития французского языка следовало бы установить, в какой мере в деревнях и в городах употребляются местные говоры, какую особенную форму принимает французский язык в каждой провинции, в каждом городе, а в том или ином городе — у людей каждой социальной группы, каждой профессии, каждого сословия, французский язык известен по грамматикам и словарям, но это — лишь сводка предписаний, языковеду же важно знать, как люди, говорящие по-французски, используют правила. Однако об этом существуют лишь случайные представления… То, что справедливо в отношении французского языка, так же справедливо и в отношении всех крупных языков мира».

Правда, все это было сказано им еще лет сорок назад, но, как справедливо заметил автор предисловия к советскому изданию книги Мейе «Сравнительный метод в историческом языкознании», за тридцать лет она почти не устарела.

Тем поразительнее успехи ученых в изучении прошлого языков.

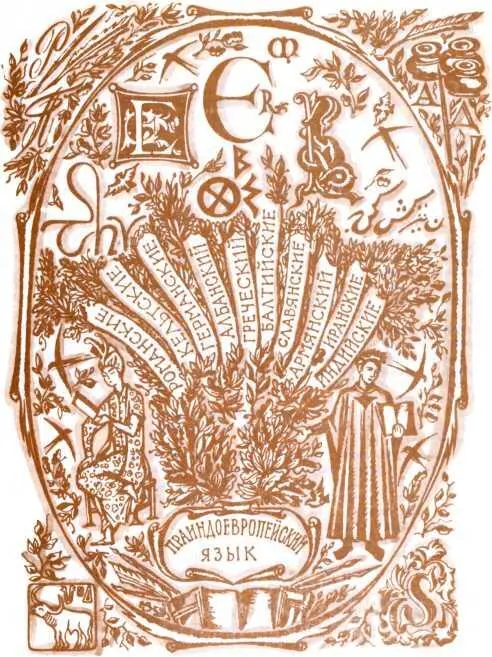

Сейчас лингвисты пытаются заглянуть уже и на многие тысячи лет назад. При этом получаются иногда прямо-таки парадоксальные выводы. Построили, например, модель развития древнего праиндоевропейского языка. Некоторые черты этого древнейшего языка как будто воскресили из небытия, проверили их уже известными общими законами развития языков, сделали выводы… И получилось, в частности, что примерно пять тысяч лет назад в этом языке был… всего один гласный звук. Ученые были чрезвычайно обескуражены. Результат выглядел не только парадоксально, но даже анекдотически. Конечно, известны языки «скромные», «экономные», использующие всего пять или даже три гласных. Но один гласный на всю «азбуку»? Это уже чересчур! Между тем исследование опиралось как будто на факты и вполне логичные рассуждения. Сторонники взглядов, взятых на вооружение авторами этой работы, буквально обшарили весь мировой фонд языков, пытаясь найти что-нибудь похожее на то, что в ней получилось. И один из них с торжеством «предъявил» обнаруженный им в Канаде индейский язык, который тоже обходится ровно одним гласным.

Разумеется, даже эта находка не стала абсолютным доказательством того, что верна предложенная модель развития языков. Гипотеза есть гипотеза, и сама по себе смелость ее придает ей не прочность, а только блеск. По-прежнему не все ученые согласны с ее справедливостью. Но, значит, уже сегодня возможны попытки заглянуть в прошлое языка на шесть или более тысяч лет.

Впрочем, в данном случае слово «попытка» вряд ли подойдет. Большинство лингвистов полагает все-таки, что праиндоевропейский язык восстановлен в своих наиболее важных чертах. А когда ученые достигли этой цели, оказалось, что и она может быть средством, как всякая цель в науке.

Вспомните, в этой книге мы с вами уже говорили о том, как четко и последовательно язык отражает историческую реальность.

Слова, которые употребляли шесть тысяч лет назад, обозначали предметы и понятия, бывшие тогда в ходу. Если в праиндоевропейском языке было слово «вдова», то это значило, что тогда уже существовали прочные семьи, и потеря мужа резко меняла положение женщины в обществе. Если в праиндоевропейском языке существовало слово «овца», значит, тогда было овцеводство. В языке было название для льна и для ткани из него; праиндоевропейцы говорили между собой о металле вообще и бронзе, в частности, — значит, им была известна металлургия. Они знали, что такое богатство, в том числе богатство, связанное с торговлей, и знали, что такое нищета, потому что были у них особые названия для людей обездоленных, значит, среди праиндоевропейцев уже началось классовое расслоение, были эксплуататоры и эксплуатируемые. Язык знает слово «раб» и «свободный» (кстати, «свободный» звучало примерно как «арий»). Печальную славу заслужил у человечества бред о высшей арийской расе. Но сами арии — так историки называли прежде праиндоевропейцев, а теперь происшедшие от них индоиранские племена, — сами-то настоящие арии в этом не виноваты.

Имущество передавалось по наследству, иначе бы не было в языке определения «лишенный наследства». На имущество порой покушались — слово «вор» унаследовано от тех далеких времен.

Мы знаем, что делились индоевропейцы на три сословия. К одному принадлежали свободные крестьяне, к другому — воины, к третьему — жрецы.

Мы знаем, что жили праиндоевропейцы большими семьями, в которых полным хозяином был глава. Знаем, что семьи входили в племена, которые довольно мало зависели друг от друга, хотя и заключали временные союзы. И все это рассказал словарь. Только словарь.

Как не вспомнить стихи С. Маршака:

На всех словах — события печать.

Они дались недаром человеку.

Читаю: Век. От века. Вековать.

Век доживать. Бог сыну не дал веку.

Век заедать, век заживать чужой… —

В словах звучит укор, и гнев, и совесть,

Нет, не словарь лежит передо мной,

А древняя рассыпанная повесть.

Маршак писал о словаре русского языка. Повесть словаря праиндоевропейского гораздо древнее и еще «рассыпаннее».

Но даже по тем словам, которых в этой «повести» нет, можно многое сказать о ней самой и о народе, ее создавшем.

Вот, например, для понятия канал многие индоевропейские языки взяли название, которое ему дали в Египте. Это значит, что своего древнего названия для ирригационных сооружений у них не было. Видно, индоевропейцы в древности или вообще не копали каналы или делали это чрезвычайно редко.

Словарь говорит и о том, что не было у праиндоевропейцев еще единого централизованного государства, не было и письменности.

Как ни парадоксально, оба эти обстоятельства, похоже, сыграли важную роль в распространении по лицу земли индоевропейских народов. Некому было удержать на первоначальной общей территории независимые племена, нечему было скрепить их связь и помешать сверхдальним походам. Со своей прародины разошлись индоевропейцы в разные стороны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: