Дмитрий Прусаков - Природа и человек в древнем Египте

- Название:Природа и человек в древнем Египте

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московский лицей

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-7611-0210-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Прусаков - Природа и человек в древнем Египте краткое содержание

Природа и человек в древнем Египте - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

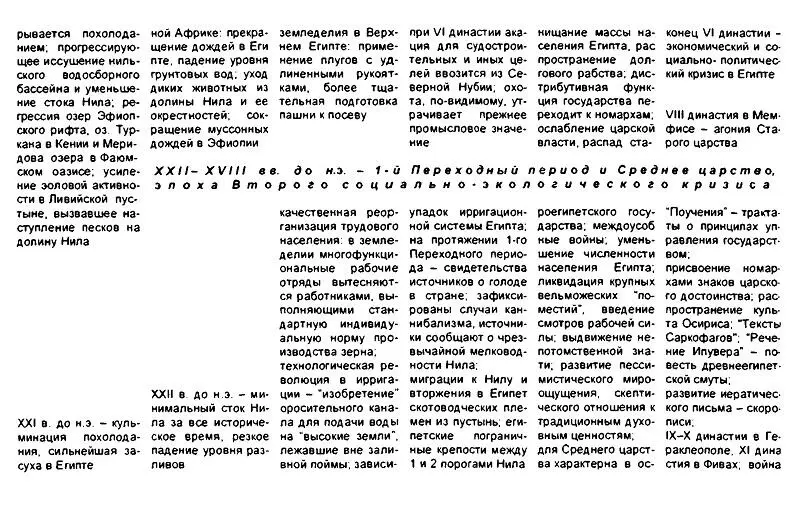

Одним из фундаментальных этапов этого переворота, согласно нашей гипотезе, стала ирригационно-технологическая революция, связанная с "изобретением" отводных каналов, которые позволяли орошать так называемые высокие земли, лежавшие за пределами заливной поймы Нила. Появление этих каналов, фиксируемое источниками 1-го Переходного периода, мы ставим в прямую зависимость от засухи и снижения нильских разливов, обусловивших потребность компенсировать убыль наиболее плодородных, естественно орошаемых земель в Египте. Древнеегипетское общество перешло к широкомасштабному преобразованию своего вмещающего ландшафта.

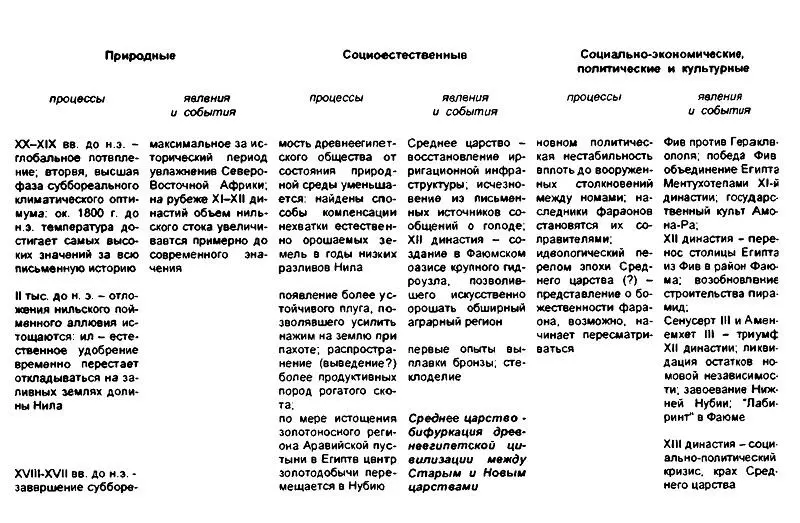

Апогеем "гидротехнической революции" в Египте эпохи Второго социально-экологического кризиса стало сооружение царями XII династии уникального ирригационного комплекса в Фаюмском оазисе, давшего возможность искусственно орошать часть территории страны и повышать уровень Нила в годы, отличавшиеся пониженным речным стоком. Фаюмский гидроузел, функционирование которого обеспечивалось восполняемыми водными ресурсами озера, в совокупности с отводными ирригационными каналами мы рассматриваем как фактор уменьшения экономической зависимости населения Египта от "капризов" природы, прежде всего климатических перепадов в Северо-Восточной Африке, влиявших на режим Нила. Вместе с тем мысль, что дополнительно осушенные в Фаюме земли стали житницей всего Египта Среднего царства, на наш взгляд, требует пересмотра: согласно расчету, вновь освоенные в Фаюме земледельческие угодья на пике своей производительности могли обеспечить зерном лишь около 55 тыс. человек — вероятно, население царского "домена", занимавшего в то время район оазиса. Хозяйственный подъем Фаюма, ставивший его владельцев — царей в экономически исключительно выгодное положение по отношению к правителям прочих территорий Египта, по-.видимому, способствовал укреплению царской власти, причем не только возврату страны от "феодализма" к принципам централизованного управления, но также, возможно, и зарождению гораздо более унифицированной социально-политической системы, отличавшей новоегипетскую "империю" от Старого царства.

Необходимо учитывать, что в начале II тыс. до н. э. глобальное потепление возобновилось, и ок. 1800 г. до н. э. наступила высшая фаза суббореального климатического оптимума; общий прирост температуры в сравнении с холодной аномалией конца IV тыс. до н. э. составил 1,8 °C. Это потепление характеризовалось максимальным увлажнением Северо-Восточной Африки за последние 5000 лет; сток Нила увеличился почти вдвое. Таким образом, расцвет Среднего царства, ассоциирующийся с правлением XII династии, был синхронен установлению в Египте весьма комфортных экологических условий.

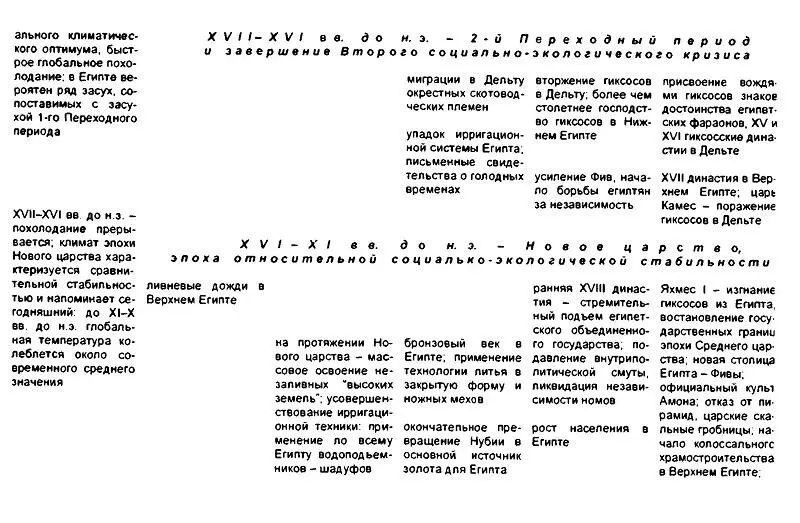

На исходе Среднего царства, однако, похолодало, в результате чего Египет мог испытать ряд засух, как в 1-й Переходный период. Похолодание, оцениваемое в целом в 0,5–0,6 °C, продолжалось примерно до 1680 г. до н. э., после чего до конца II тыс. до н. э. температура лишь слабо колебалась около значений, близких современным. Таким образом, характерной чертой экологии новоегипетской эпохи было отсутствие резких изменений климата, что мы расцениваем как один из главных факторов социально-экологической стабильности в Египте XVIII–XIX династий, при которых страна фараонов достигла невиданного доселе могущества и международного влияния.

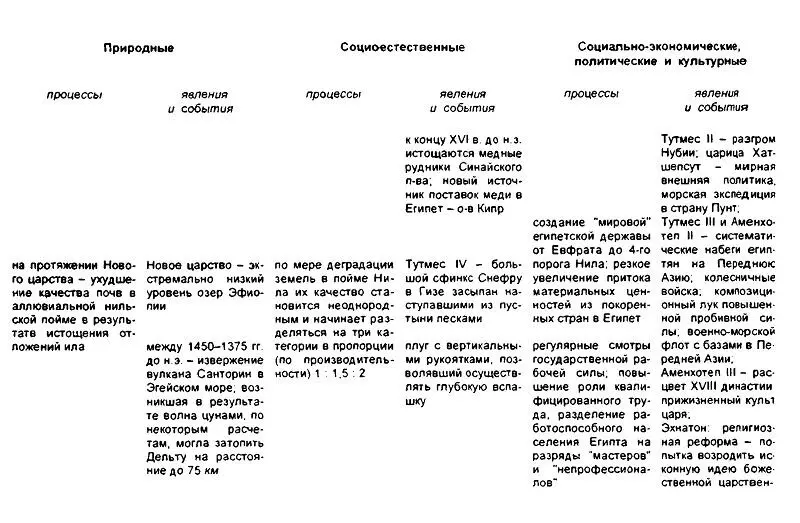

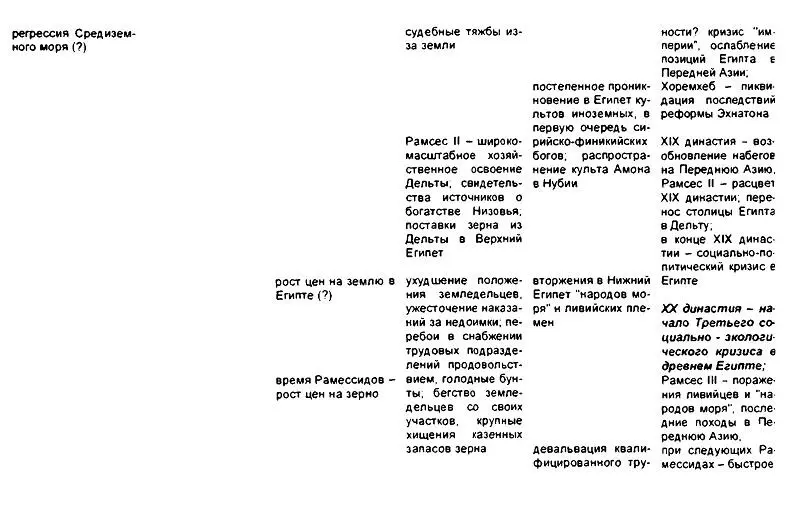

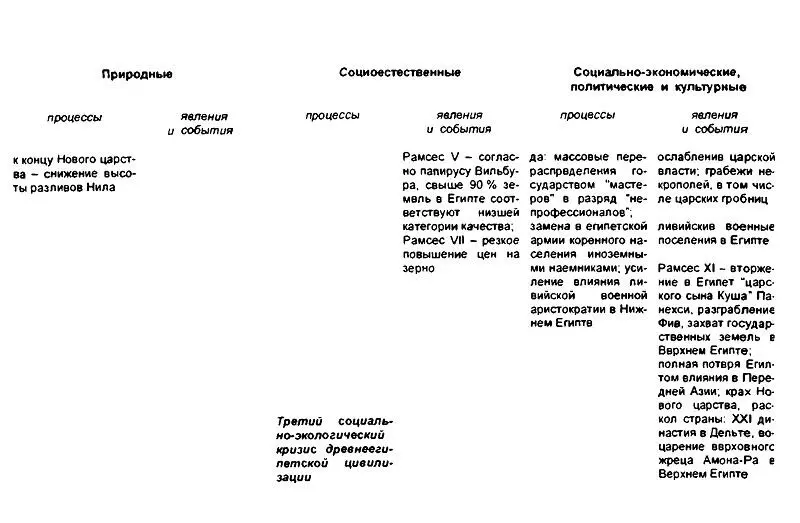

Крушение "империи" Нового царства при Рамсессидах (XX династия) рассматривается нами а контексте Третьего социально-экологического кризиса древнеегипетской цивилизации. По имеющимся данным, в связи с сокращением муссонных дождей в горах Эфиопии и ослаблением эрозии в водосборе Голубого Нила во II тыс. до н. э. в нильской пойме существенно сократился объем отложений ила. Мы выдвигаем рабочую гипотезу, что в результате иссякания илистых наносов, обеспечивавших плодородие аллювиальной поймы Нила, качество земель в Египте к началу правления династии Рамсессидов ухудшилось в два раза . Истощение почв в совокупности с ростом населения страны, по-видимому, потребовали распашки новых территорий, чем мы бы объяснили обширное хозяйственное освоение Дельты, развернувшееся еще при XIX династии. Однако если в Дельте благодаря предпринятым мерам социально-экономическую ситуацию, похоже, удалось на некоторое время стабилизировать, в Верхнем Египте положение становилось все более угрожающим: источники свидетельствуют о крупных недостачах зерновых поступлений в казну, массовом разорении "индивидуальных" земледельческих хозяйств, репрессиях администрации по отношению к неплательщикам. Функционировавший веками административно-хозяйственный механизм страны фараонов, отлаженный в иных экологических и социальных условиях, похоже, дал сбой. Экономический упадок вел к нарастанию внутриполитической напряженности в Египте, что оборачивалось ослаблением его влияния в Передней Азии и Нубии. Кульминацией Третьего социально-экологического кризиса стал распад новоегипетского централизованного государства.

…Мы завершили изложение основ концепции СЕИ древнего Египта. В перспективе — социоестественное исследование позднединастического периода истории фараонов, которое, как мы надеемся, приблизит нас к ответу на вопрос, почему древнеегипетская цивилизация, миновав Третий социально-экологический кризис и пережив ливийско-эфиопское владычество и ассирийское завоевание, тем не менее так и не удержалась на пути суверенного возрождения, что в итоге обернулось для египетской нации "осевого" времени окончательной потерей политической самобытности, а для Египта в целом — превращением из ведущей державы в сельскохозяйственную провинцию Средиземноморской и Ближневосточной Ойкумены.

Чикаго — Лос Анджелес — Москва

1998–1999 гг.

Автор глубоко признателен сотрудникам Отдела истории и культуры Древнего Востока и Отдела истории Востока Института востоковедения РАН, а также Государственного Эрмитажа, Российского государственного гуманитарного университета, Института Африки РАН и Московского энергетического института за конструктивную критику и профессиональную помощь при написании этой книги. The Author is grateful to the administration and staff of the Oriental Institute and Department of Near Eastern Languages and Civilizations, University of Chicago, for the opportunity to work in the Archives of the Oriental Institute, and for their tremendous help and kindness.

Замечания и предложения, пожалуйста, направляйте по адресу: prusakov@prusakov.msk.ru

Приложение

Библиография

Интервал:

Закладка: