Олег Платонов - Под властью зверя

- Название:Под властью зверя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Родная страна

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-903942-20-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Платонов - Под властью зверя краткое содержание

Под властью зверя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тяжелым налогом на население легла чрезмерная эмиссия денег, значительно превышающая рост товарной массы. За 1928–1932 годы денежная масса в обращении увеличилась в 5 раз, тогда как реальный рост промышленного производства составил 24 процента, а уровень сельскохозяйственного производства даже снизился на 19 процентов. По плану за этот период предполагалось выпустить в обращение 1,25 млрд. рублей. Фактически же масса денег в обращении возросла с 1928 по 1932 годы примерно на 4 млрд. рублей, а в 1933 году — еще на 2,4 млрд. рублей. [73] А.Н.Малафеев. История ценообразования в СССР. М., 1964. с. 178, 404. В.И.Кузьмин. Исторический опыт советской индустриализации. М., 1969. с.72.

За этот счет, указывалось в документах Наркомфина, перекрывался недобор ресурсов обобществленного хозяйства. [74] ИСЭ СССР. Т.3. с.101.

Неизбежным результатом такой финансовой политики стал стремительный рост розничных цен. С 1928 по конец 30-х годов розничные цены в стране выросли почти в пять раз. Постоянное отставание роста товарной массы от выпуска новых денежных знаков, выпуск денег под несуществующие или непользующиеся спросом (лежащие без движения на складах) товарные ценности, а также пагубное влияние на стабильность денежной массы фиктивной стоимости налога с оборота обеспечили непрекращающийся процесс обесценения, инфляции рубля. Если по отношению к золотому рублю 1913 года, по данным Струмилина, червонный рубль 1924 года стоил полтинник, то к концу 1932 года — 25 копеек, к концу 30-х — несколько копеек.

Кроме прямой «дани» и перекачки доходов трудящихся в государственную казну через высокие цены, налоги и чрезмерную эмиссию денег, существовали и другие внеэкономические формы изъятия средств трудящихся в государственную казну. У крестьян, в виде конфискованного имущества и сбережений в сберкассах было изъято 3–4 млрд. рублей. В городах осуществлялись в массовых масштабах кампании по изъятию золота и драгоценностей. По воспоминаниям современников, в стране прошли по меньшей мере две волны «золотой лихорадки» — в 1928–1929 и в 1931–1933 годы. Очевидцы вспоминают, как производились «изъятия ценностей и валюты» у людей, которые подозревались в обладании таковыми (кустари, врачи с широкой практикой и т.д.).

« Знаете, как это происходило? В маленькую камеру напихивали по 10 человек. Можно было только стоять. Что тут творилось! Дети кричали на родителей:

«Отдайте золото! Пусть нас выпустят! Мы больше не можем!.. » [75] Москва. 1988. № 12. с.52.

к особо упорствующим применялись и «специальные меры».

Еще одним источником накопления за счет сокращения потребления русского народа была продажа зерна за границу. В начале 30-х годов, когда от голода умирали миллионы людей, за границу вывозили многие миллионы тонн зерна, которые могли спасти жизнь голодающих. Однако вывоз осуществлялся, несмотря ни на что. В 1931 году было продано за границу 5,2 млн. тонн, в 1932 — около 2,0 млн. тонн. Впрочем, продавалось не только зерно, но и лес, нефтепродукты — все, что покупалось. Особую статью продажи составляли произведения искусства — картины, иконы, скульптуры, мебель и многое другое, составлявшее национальное достояние. На рубеже 30-х годов их было продано за границу на сотни миллионов рублей. Только по РСФСР было снято на нужды индустриализации более 300 тыс. церковных колоколов, часть из которых продана за границу, а другая превращена в цветной металл. Весьма уместно здесь также вспомнить еще об одном страшном проявлении варварства по отношению к духовным ценностям народа — к архитектурным памятникам и прежде всего к церквам. Из 50 тыс. русских храмов не менее половины были «хозяйственно» освоены, а большая часть другой половины разрушена без остатка. Безо всяких капиталовложений большевистский режим получил не менее 25 тыс. мастерских, цехов, гаражей, зернохранилищ, складов и т.п.

Гигантская мобилизация средств позволила увеличить основные фонды промышленности с 1928 по конец 1930-х годов в 6 раз, причем рост фондов предприятий, производящих средства производства, в три раза опережал рост фондов предприятий, производящих предметы потребления. Уже к 1933 году фонды всей промышленности были удвоены, а тяжелой промышленности утроены. Обновление производственных фондов тяжелой промышленности составило 77 процентов, электростанций — 88 процентов, нефтяной промышленности — 85 процентов, угольной — 83 процента, основной химии — 81 процент. Удельный вес фондов отраслей, производящих средства производства, увеличился за 1928–1940 годы с 56 процентов до 78 процентов. соответственно доля фондов предприятий, производящих предметы потребления, сократилась с 44 процентов до 22 процентов, то есть в 2 раза.

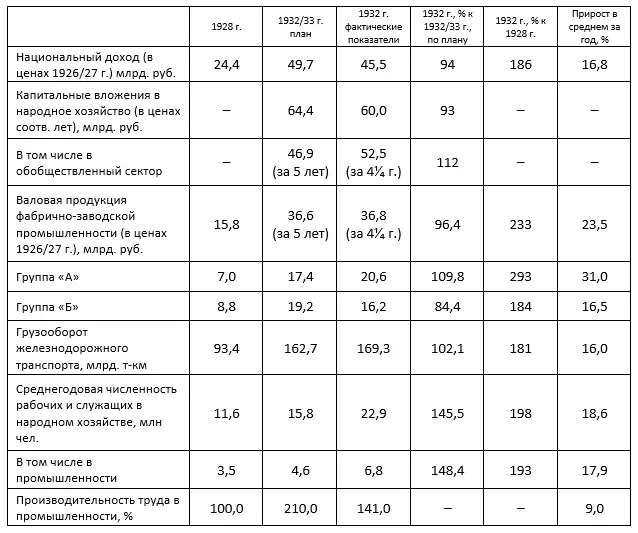

Хотя первый пятилетний план и не был выполнен полностью, в результате его осуществления в экономике СССР произошли коренные изменения. Россия снова поднялась как передовая индустриальная держава. Была воссоздана тяжелая промышленность. Произошли прогрессивные сдвиги в структуре промышленности путем форсированного развития машиностроения и создания системы других отраслей тяжелой промышленности. В итоге первой пятилетки получили новое развитие такие отрасли индустрии, как тракторостроение, автомобилестроение, станкостроение, авиационная промышленность, приборостроение, сельскохозяйственное машиностроение, производство электроферросплавов, алюминиевая, химическая. коренным образом были реконструированы нефтяная промышленность, черная металлургия и другие отрасли тяжелой индустрии.

В СССР была создана собственная индустриальная база для реконструкции всего народного хозяйства, тяжелая индустрия. На Востоке страны формировалась новая угольно-металлургическая база, возникали новые центры промышленности в Средней Азии и Западной Сибири. Всего за годы первой пятилетки было введено в действие свыше 1500 новых фабрик и заводов.

Серьезные достижения были достигнуты и в области электрификации страны. В 1930 году произошло намеченное планом электрификации России удвоение довоенного уровня промышленного производства. В 1931 году, когда истекал минимальный — 10-летний — срок осуществления ГОЭЛРО, был достигнут заданный уровень его по выработке электроэнергии. Мощность электростанций СССР за годы первой пятилетки возросла почти в 2,5 раза, а выработка электроэнергии — в 2,7 раза. При этом удельный вес районных электростанций в 1932 году увеличился до 67,9 процента против 40 процентов в 1928 году. Пятилетняя программа промышленного производства за 4¼ года была выполнена на 93,7 процента. [76] ИСЭ СССР. Т.3. с.28.

[77] Пятилетний план народнохозяйственного строительства СССР. Т.1. М., 1930. с. 85, 129–148. Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития народного хозяйства Союза ССР. М., Госплан изд., 1934. с. 21, 31,252–254,267–268.

Индустриализация страны за счет снижения фонда потребления русского народа создала уродливые хозяйственные пропорции, в результате чего промышленность стала работать все в большей степени на воспроизводство самой себя — на выпуск оборудования и технических средств. Удельный вес производства средств производства возрос с 39 процентов в 1928 году до 61 процента в конце 30-х годов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: