Вадим Сидоров - Незавершенная революция

- Название:Незавершенная революция

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Сидоров - Незавершенная революция краткое содержание

На все эти вопросы в своей книге «Незавершенная революция» отвечает Вадим Сидоров, который около 30 лет на разных поприщах борется за обретение русской субъектности.

Незавершенная революция - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Русский радикализм — третий лагерь в общественно-политической борьбе середины XIX — начала XX веков под этим углом редко принято рассматривать, меж тем, это было бы не лишено смысла.

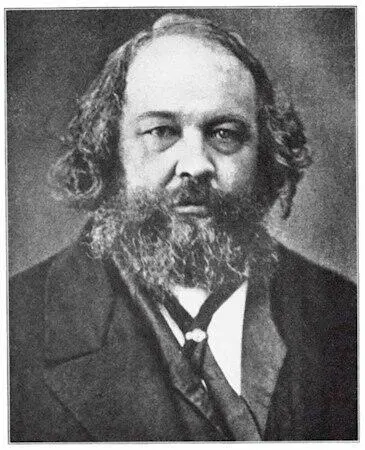

Так, одна из первых русских радикальных организаций — « Земля и воля» — первоначально не ставит перед собой цели свержения власти, но борется за завоевание у нее прав. Тот же Михаил Бакунин, который известен как идеолог анархизма, в 1868 году в памфлете под названием «Народное дело» предлагал царю созвать Земский собор, дать народу права и фактически стать народным монархом. Лишь по мере осознания нереальности получения ожидаемых прав от власти и по мере столкновения с репрессиями радикалы переходят к борьбе против нее, выдвигая уже политические революционные требования.

На этом этапе уже появляются собственно народники из « Народной воли», предшественники знакомых нам эсеров. В идейном отношении народники были последователями французской революционной традиции, однако, в каком-то смысле, о котором будет сказано далее, они испытали на себе влияние русских почвенных народников, которых принято называть «славянофилами». Опять же, к вопросу о ярлыках, искажающих восприятие серьезнейших явлений, например, «жидовствующих», «самозванцев», «смуты» и т. п. Ведь те, кого называют славянофилами, по сути были антиколониальными националистамиили великорусскими националистами, хоть и в зачаточной форме. Да, русские народники были теоретическими последователями французской революционной традиции, но не будем забывать, что среди участников последней также был распространен этнический взгляд на нее как на восстание угнетенного гальского меньшинства против чуждой франкской элиты. Эта линия ярко проявилась в идеях Михаила Бакунина, не классического народника, а анархиста, объединившего в своих воззрениях западно-революционные идеи и почвенный антиколониальный русский национализм. К похожему синтезу позже придет один из лидеров эсеров Борис Савинков.

Программа народников имела два явных измерения: демократическое и социалистическое. Первое предполагало свержение самодержавия и созыв Учредительного собрания на основе всеобщего и равного избирательного права, а также необходимость представительской демократии и местного и областного самоуправления. Второе — социализацию земли и содействие социализации промышленности. В логике Бакунина (не народника в строгом смысле этого слова, напомним) подобные меры кроме целей социальной революциидолжны были решить и цели революции национальной— преодолеть отчуждениебесправного русского народа от колониального государства («кнуто-германской империи»), а сама его апелляция к Земскому Собору явно указывает на близкое «славянофилам» восприятие допетровской Московии как русского национального государства.

Михаил Бакунин (фото)

Однако надежда народников на «народ», он же простой народ и в первую очередь крестьянство, не оправдала себя уже в конце XIX века. «Хождение в народ» с целью его агитации бороться за свои права не давало нужных результатов, на фоне чего происходит их эволюция под влиянием идей бланкизма к доктрине революционного авангарда— профессиональных революционеров, которые должны бороться за народ в условиях его пассивности. Это предвосхитило доктрину Ленина (чей брат, напомним, был казненным за покушение на царя народником) о создании партии профессиональных революционеров, которая, впрочем, по своим целям будет существенно отличаться от народнической.

Практическое (но не идейное!) разочарование в народе, точнее, в его готовности к борьбе за свои права, толкало революционный авангард народников на беспрецедентных масштабов террор. Эту войну не на жизнь, а на смерть с государством, войну кровавую и тяжелую для обеих сторон, будут десятилетиями — с перерывами и вспышками — самоотверженно вести сперва народовольцы, а потом их преемники эсеры.

Почему же получилось так, что при явном превосходстве эсеров в прямых акциях, героизме и жертвенности, победили не они, а куда более осторожные и циничные большевики? Причин много, и если мы попытаемся рассмотреть их тут разом, это уведет нас слишком в сторону от нашего основного повествования. Поэтому, будем делать это по частям, постольку, поскольку эти причины соотносятся с темой настоящего исследования.

Как уже было отмечено, разочаровавшись в «народе» практически, народники, те, кто остались ими (потому что, масса людей по мере этого разочарования перестали ими быть), сохраняли верность его идеалу. Конечно, так можно сказать не обо всех — среди профессиональных террористов, заговорщиков, типажи которых были описаны Достоевским, помимо провокаторов и двойных агентов, была масса чистых нигилистов, для которых целью революции был не народ, а сама революция. Но, если говорить о народничестве как об идеологии, на которую эти люди должны были опираться и которой они вольно или невольно служили, то эта идеология считала целью своей борьбы именно благо народа.

Но что такое народ? Я не зря упомянул опосредованное влияние почвенного народничества «славянофилов» на идеал последователей французского радикализма, которыми были народники. И для тех, и для других было характерно восприятие стереотипных проявлений «народности» или представлений о ней в качестве некого идеала. Общинность, мiр, вольнолюбие — именно такими представлениями о мудром народе руководствовались народники, которые видели свою миссию в одном — отнять власть у угнетателей этого народа и передать ее ему.

Совсем другая логика была у Ленина. Он не признавал никакого народа как всеобщего самостоятельного политического субъекта, считая, что реальными интересами обладают классы, которые пытаются навязать их друг другу, в том числе, под видом народных или национальных, камуфлируя таким образом их суть. Ленин в данном случае был учеником Маркса, который создал классовую методологию. Ну а что она сама, ничего нам не напоминает? Например, халдунианскую парадигму конфликта асабий, в которой тоже нет места таким идеализированным социальным конструктам как «народ» или «нация»? Есть между ними и отличия, разумеется. Концепция Ибн Халдуна родилась в до-модерный период, когда подобные общности действительно были неведомы политической истории, которая знала лишь династии и группы их сторонников или сплоченные, компактные племена. Марксистская парадигма развивается уже в условиях позднего, ускоряющегося модерна, в эпоху масс и их мобилизации, когда история творится именно апелляцией к массовым общностям— нациям и народам. И тем радикальней был классовый, партикулярный подход в этот момент, когда в отличие от раннего средневековья он фактически требовал плыть против течения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: