Александр Спеваковский - Самураи - военное сословие Японии

- Название:Самураи - военное сословие Японии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Спеваковский - Самураи - военное сословие Японии краткое содержание

Автор рассматривает социальную структуру, этические и религиозные воззрения самураев, традиции воспитания самурайской молодёжи, её военной и физической подготовки, описывает вооружение и одежду. В заключение автор рассказывает о разложении сословия, его отмене и сохранении пережитков идеологии самурайства в современной Японии.

Самураи - военное сословие Японии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Японский меч изготовлялся всегда людьми, принадлежавшими к господствующему классу, и был в феодальное время выражением во всех отношениях привилегий этого класса. Ковали мечи обычно родственники самураев или придворных [159, с. 20–21].

С началом междоусобиц спрос на мечи резко возрос; могущественные феодалы начали покровительствовать знаменитым оружейникам.

Ковке мечей придали вид богослужебной церемонии, при которой производился ряд сложных действ религиозного характера. Они должны были оградить меч и соответственно его будущего владельца от сил зла.

Прежде чем японский кузнец (катанакадзи) приступал к делу, он совершал ритуальный акт очищения своего тела. Перед алтарем, который в каждой кузнице имел свое постоянное место, кузнец морально готовил себя к предстоящей работе, чтобы гарантировать успех предприятия [159, с. 25]. В ответственные моменты изготовления меча он облачался в парадную одежду — кугэ, а сама мастерская после тщательной уборки обвешивалась симэ — ритуальными украшениями, сплетенными из рисовой соломы (рис. 21). Пучки симэ являлись атрибутом синтоистских храмов и символизировали собой чистоту и безопасность.

Сложна была технология производства мечей. Оружейную сталь для них получали путем выплавки металла из магнитного железняка и железистых песков. Собственно клинок формировался из многих слоев железных полос с разным содержанием углерода, сваренных между собой в процессе плавления и ковки [35, с. 70; 166, Bd. 3, с. 144].

В результате проковки, вытягивания, многократного складывания и новой проковки полос металла образовывался тонкий брус, состоявший из огромного числа прочно соединенных тончайших слоев разноуглеродной стали. О. Мюнстерберг, ссылаясь на Хюттеротта, говорил о миллионах таких слоев, наложенных один на другой [166, Bd. 3, с. 144]. По теории геометрической прогрессии, это вполне может быть, если принять во внимание то, что некоторые кователи самурайских мечей средневековья тратили на изготовление одного меча по нескольку лет. В. Серошевский, в частности, отмечал, что мастер ковал хороший клинок десять лет, вкладывая в это дело свою душу [95, с. 235].

Низкоуглеродистый металл, соединенный с высокоуглеродистым, приобретал значительною твердость и в то же время вязкость. В дальнейшем клинок шлифовался на нескольких грубых и тонких шлифовальных камнях и подвергался закалке.

Подобные клинки не уступали по прочности дамасским и считались лучшими на всем Дальнем Востоке.

С конца XVII в. для изготовления мечей кузнецы стали употреблять металл, привозимый в Японию из Европы. Этот материал японцы называли «намбантэцу», т. е. «привозной металл» или «металл южных варваров» (так как корабли португальцев приходили в Японию с юга).

Режущие качества клинка и твердость руки самурая проверяли обычно на трупах убитых в бою противников или трупах преступников. Хорошим мечом самурай мог перерубить три положенных один на другой трупа [119, с. 366]. В поединках и на войне буси старались ударить мечом так, чтобы разрубить тело врага наискось от плеча до пояса или от плеча до сердца.

На многие мечи мастера ковки наносили символические рисунки, имевшие смысл магических формул. Назначением этих рисунков было отгонять все злое и призывать благо, поставить хозяина меча под влияние благих сил и избавить его от воздействия дурных. Первостепенную роль играли изображения небесных светил, способных оказать в соответствии с воззрениями китайской мифологии влияние на земную жизнь людей [75, с. 35].

В период господства сёгунов Асикага утвердилась традиция ношения воинами двух мечей, которые стали общей привилегией самурайства. К этому времени мечи стали принадлежностью не только военного костюма и снаряжения, но и гражданского платья буси и носились всем сословием самураев, начиная от рядового дружинника и кончая сёгуном.

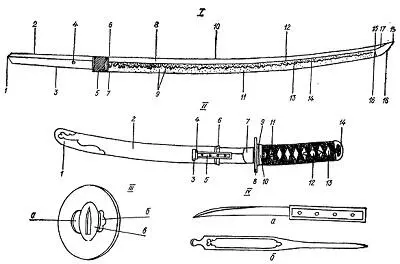

Первоначально второй меч считался запасным, но потом это положение утвердилось как обычай двумечия. Оба меча назывались «дайсё-но косимоно», т. е. «большой и малый мечи», носимые (заткнутыми) за поясом (сокр. — дайсё) (рис. 22). Большим мечом (катана, или дайто) считался тот, который был длиннее двух сяку (рис. 22, I), малым (вакидза-си, или сёто) — короче двух сяку (рис. 22, II) [74, с. 29–30]. Длинный меч предназначался для ведения боевых действий, короткий — для отрезания голов убитых и харакири [149, с. 161] [81] М. М. Добротворский указывал на два ножа айнов (чёики макйри и са-макйри), которые мужчины носили на правом бедре. Причем чёики макйри был специальным ножом для изготовления инау [8, с. 76], изготовление которых имеет, как было сказано выше, предположительно связь с японским харакири. Наличие особых ножей у айнов и японцев для исполнения обрядовых действий может указывать на заимствование последними специального ножа для вскрытия живота у айнов.

. Кроме двух мечей, самураи носили иногда и третий — танто, служивший кинжалом [74, с. 30].

Боевые мечи самураев времен феодальных войн (XII–XVII вв.) были просты в исполнении, их носили обычно в деревянных ножнах (сая). Оба меча самурая, как правило, делались в паре одним мастером-оружейником. К вспомогательным инструментам, вставляемым в ножны мечей, относились: маленький нож кодзука [82] Такое название этот нож получил по названию украшенной части грифа — художественного произведения, искусно выполняемого мастером.

, или когатана (рис. 22, II, 5; IV, а), и когай (рис. 22, IV, б). Кодзука употреблялся самураями в походной жизни для подсобных целей. Иногда его использовали как метательный нож. Применение когая было более широким. Он мог служить как хаси при еде, как принадлежность письма в старину (для выцарапывания иероглифов), как орудие для подтягивания конской упряжи и т. п., в качестве шпильки для волос или ложечки для чистки уха; на поле сражения когай оставляли воткнутым в тело или голову убитого противника с целью установления затем имени победителя, когай использовался также для того, чтобы укрепить голову убитого врага на поясе [144, с. 147; 157, с. 173].

Интервал:

Закладка: