Александр Спеваковский - Самураи - военное сословие Японии

- Название:Самураи - военное сословие Японии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Спеваковский - Самураи - военное сословие Японии краткое содержание

Автор рассматривает социальную структуру, этические и религиозные воззрения самураев, традиции воспитания самурайской молодёжи, её военной и физической подготовки, описывает вооружение и одежду. В заключение автор рассказывает о разложении сословия, его отмене и сохранении пережитков идеологии самурайства в современной Японии.

Самураи - военное сословие Японии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ярким примером несправедливого и бесчестного употребления меча, помимо применения его в захватнических феодальных войнах, являлся зверский обряд пробы нового меча — тамэсигири, или цудзигири (букв, «убийство на перекрестке дорог»). Сущность обряда заключалась в том, что новый, не бывший в употреблении меч обязательно надо было испытать на человеке. Нередко нищие, беспомощно лежавшие на обочине дороги, крестьяне, поздно возвращавшиеся с полей, становились жертвами тамэсигири, погибая от руки негодяев, выходивших в сумерках на свое ужасное дело.

Местные власти, пытаясь предупредить беззаконие, выставляли на улицах ночные посты и устраивали караульные помещения на перекрестках дорог. Однако охрана относилась к своим обязанностям небрежно, а потому число убитых самураями прохожих и путников исчислялось тысячами [137, Bd. 3, с. 71]. Самураи, не желавшие испытывать меч на невинных людях, практиковали другой способ тамэсигири. Они отдавали свой меч палачу для того, чтобы тот опробовал их оружие (за определенную плату) на осужденном преступнике.

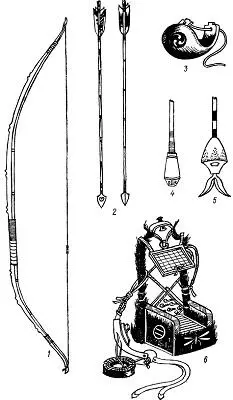

Не менее важным, чем меч, в вооружении самурая был большой лук (оюми) (рис. 23), сохранивший свои размеры и форму с древних времен [88] В китайских хрониках японцы, или «восточные варвары», назывались «большой лук» [175, с. 143]. Такого же размера луки были распространены и у тунгусов. Луки измерялись самой большой мерой, принятой у эвенков, — сахан (человек с вытянутой вверх рукой) [33, с. 185]. Сити Итикава, основываясь на данных археологии, предполагал, что японский лук и его технические особенности характерны для северо-востока Азин, откуда они и были занесены в Японию [175, с. 144].

. Наиболее характерным для больших японских луков было расположение места для стрельбы, которое помещалось не в середине, а немного ниже центра лука [135, с. 123]. Уже у древнейших луков верхняя их часть имела 36 обмотанных тростником участков, по сравнению с 28, помещавшимися ниже места, за которое брались рукой [166, Bd. 3, с. 139].

В отличие от лука колчаны для стрел были весьма разнообразны. Их изготовляли из дерева с матерчатой обивкой, плели из ивовых прутьев или бамбука. На войне самураи носили два колчана: на боку — маленький, сплетенный из ивы, а на спине — большой. Спинной колчан прикреплялся сзади с таким расчетом, чтобы стрелы возвышались над плечом и их можно было легко выхватить [166, Bd. 3, с. 139–140]. Больше других был распространен колчан, обшитый снаружи мехом— эбира (рис. 23, 6).

В эпоху Гэмпэй и позже применялись также колчаны уцубо, кувшинообразные цубо янагуи и плоские колчаны хира янагуи [137, т. 1, с. 244–245]. К носящим ремням колчана подвешивался рулон с запасной тетивой (гэн) для лука. Однако чаще ее прикрепляли к поясу, на котором носили меч. В комплект снаряжения для стрельбы из лука входил также кожаный нарукавник томо, предохранявший руку от удара тетивы (рис. 23, 3).

Стрелам (я) в зависимости от их назначения (военные, охотничьи, учебные, сигнальные) придавались самые разнообразные формы (рис. 23, 2). Материалом для наконечников служили железо, медь, рог или кость, бамбук и т. д. Боевые стрелы имели стальные наконечники, тренировочные — роговые (для стрельбы по соломенным мишеням) или деревянные (для упражнения при инуомоно — преследовании собак) (рис. 23, 4).

Перед началом битвы в воздух выпускалась свистящая стрела с насадкой из оленьего рога (кабурая) (рис. 23, № 5). Ею стреляли для вызова и оповещения неприятеля о начале боя.

Веретено стрелы делалось из ивы или бамбука; оперение состояло из двух-четырех перьев орла.

Кроме обычных стрел, каждый самурай имел в своем колчане особую «родовую стрелу» с его собственным именем, которая не употреблялась как оружие. По этой стреле узнавали убитого на поле битвы, она забиралась победителем в качестве трофея [166, Bd 3, с. 141].

О стрелках из лука были сложены в Японии легенды еще в древние времена. В них превозносились боевые качества японских луков и искусство стрелков. В феодальное время лук становится основным оружием самурая. Среди 28 видов военных искусств XVII в. искусство стрельбы из лука занимало первое место, а понятия «война» и «лук и стрелы» (юмия) считались равнозначными. Даже с введением огнестрельного оружия лук не утратил своего значения, так как был более скорострельным и надежным, нежели заряжающиеся со ствола пищали [166, Bd 3, с. 141–143].

Наряду с зоркостью глаза лучник должен был обладать также большой мускульной силой и выносливостью. Выдержка, сила и меткость стрелков проверялись обычно во время тренировок, религиозных праздников и состязаний отдельных воинов. В этом плане наиболее показательны стрельбы Дайхати Вада, выпустившего в 1686 г. в течение суток 8133 стрелы, и Масатоки, стрелявшего 19 мая 1852 г. 10 050 стрелами, 5383 из которых достигли цели [166, Bd. 3, с. 142].

В феодальных средневековых войнах всадники и пехотинцы применяли также копья (яри) — короткие у конных самураев и длинные (около 4–6 м) у асигару — и алебарды. Последние особенно часто употреблялись не только самураями, но и монахами.

Начиная с XVI в. в войсках феодалов распространились пушки и ружья с кремневыми замками (тэппо), завезенные португальцами. Однако это оружие за 300 лет существования не претерпело почти никакого изменения и вплоть до 1860 г. оставалось в том же исполнении, что в XVI — начале XVII в. [166, Bd 3, с. 180]. При этом лук и особенно меч не были вытеснены огнестрельным оружием и продолжали оставаться основными в вооружении самурая.

Глава 5

Отмена сословия самураев во время незаконченной буржуазной революции 1867–1868 гг.

и его роль в последующей истории Японии

Сословие и шовинизм (XIX — первая половина XX в.)

Падение феодального режима Токугава повлекло за собой ряд реформ, целью которых было создать благоприятные политические и экономические условия для развития в Японии капитализма по западноевропейскому образцу. Первым серьезным ударом по феодальному строю и привилегиям самурайства было то, что правительство заставило даймё отказаться от их феодальных прав в управлении кланами. В 1869 г. произошло так называемое добровольное возвращение страны и народа императору — хансэки-хокан. Даймё сначала были оставлены во главе их прежних владений в качестве наследственных губернаторов (тихандзи), но после полного уничтожения деления Японии на княжества и введения префектур (кэн) в 1871 г. князей вовсе отстранили от дел управления. Осуществление верховной власти в префектурах стало входить уже в компетенцию правительственных чиновников. Земельная собственность даймё была аннулирована, ее владельцами стали помещики нового типа и буржуазия [103, с. 203–204].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: