Сара Камерон - Голодная степь: Голод, насилие и создание Советского Казахстана

- Название:Голодная степь: Голод, насилие и создание Советского Казахстана

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент НЛО

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:9785444814079

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сара Камерон - Голодная степь: Голод, насилие и создание Советского Казахстана краткое содержание

Голодная степь: Голод, насилие и создание Советского Казахстана - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Пытаясь разобраться в намерениях советской власти, связанных с коллективизацией, ученые чаще всего выносили за скобки погодные условия – независимую переменную, которая была неподконтрольна властям 618 618 В частности, Майкл Эллман в своем анализе голода, разразившегося в период коллективизации, классифицировал засуху и погодные условия как «экзогенные факторы, не связанные с государственной политикой». См.: Ellman M. The Role of Leadership Perceptions and of Intent in the Soviet Famine of 1931–1934 // Europe-Asia Studies. 2005. Vol. 57. No. 6. P. 834.

. Другие, фокусируя свое внимание на коллективизации перед наступлением голода на западе СССР, утверждали, что причиной неудач советской власти в 1929–1932 годах могла быть ее неспособность понять природные явления, предвидеть их и найти на них ответ 619 619 В своем труде Дженни Ли Смит ( Smith J.L. Works in Progress: Plans and Realities on Soviet Farms, 1930–1963. Yale, 2014) высказывает ревизионистскую точку зрения на советское земледелие, утверждая, что «прогрессу в сельской местности» помешал не «социализм» или «тоталитаризм», а неспособность государства понять природные явления, предвидеть их и ответить на их вызов. Смит не рассматривает казахский голод, но, как представляется, его история противоречит утверждениям этой исследовательницы, что голод, связанный с коллективизацией, начался лишь в 1932 году.

. Настоящая глава предлагает другой взгляд на роль природных факторов. Я подчеркиваю, что ЦК ВКП(б) располагал четкой информацией о рисках оседания кочевников на землю и о возможности засухи. Но, сконцентрировав свое внимание на увеличении производства зерновых, ЦК счел допустимым риском то, что в результате некоторые казахи могут пострадать.

Впрочем, хотя московское руководство предвидело возможность голода, оно столкнулось с рядом неожиданных последствий. Чиновничество низшего и среднего звена оказалось недостаточно развитым для наблюдения за процессом коллективизации. В некоторых районах республики советская власть существовала лишь номинально. Численность скота стала стремительно снижаться, поскольку руководство не сумело разработать систему животноводства, которая могла бы заменить кочевую. Тем временем казахи обратились к классической стратегии кочевников – стали спасаться бегством в соседние республики и в Китай. К концу 1931 года начался новый этап голода: это был нарастающий региональный кризис, совладать с которым руководству страны оказалось очень нелегко.

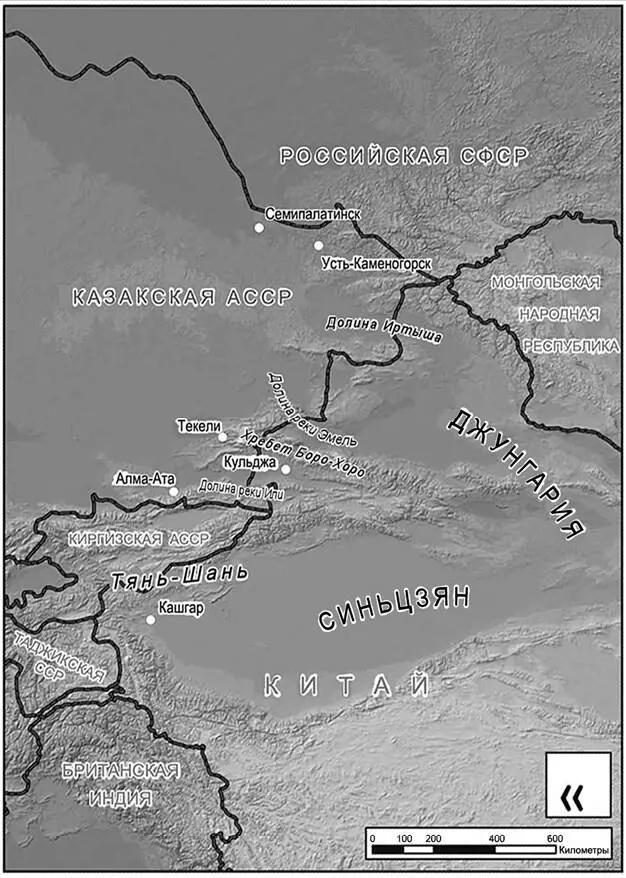

Карта 4. Китайско-казахстанская граница в 1930 году

Глава 5

НАСИЛИЕ, БЕГСТВО И ГОЛОД

В октябре 1930 года, незадолго до выпадения снега, который делает путешествия на дальние расстояния невозможными, сорок семей казахов и дунган (китайских мусульман), а также один человек из Европейской России собрались вместе, съехавшись из нескольких пограничных районов, – в стремлении бежать из Советского Казахстана 620 620 ЦГАРК. Ф. 44. Оп. 2. Д. 492. Л. 53.

. Их путь лежал на восток, в безлюдные и пустынные степные земли, и наконец в Илийскую долину в китайской провинции Синьцзян. Готовясь к этому нелегкому пути и, возможно, предчувствуя, что они уже никогда не вернутся в свои дома в Советском Союзе, эти семьи взяли с собой свое самое ценное имущество – в том числе лошадей и верблюдов (на лошадях ехали люди, на верблюдах везли добро). Более мелкий скот – овцы, козы, возможно коровы, неспособные быстро двигаться по пересеченной местности, – был продан или зарезан перед отправлением 621 621 Рост продаж мелкого скота на окружных рынках нередко указывал на то, что жители готовятся спасаться бегством. См., например, доклад из северо-восточной части Семипалатинского округа в 1928 году (ЦДНИВКО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 25. Л. 25).

. Эти люди надеялись, что их путь закончится в китайской провинции, тесно связанной с Восточным Казахстаном узами географии, культуры и родства. Выбранная ими дорога была нелегкой, но наезженной: год за годом и век за веком по ней передвигались кочевники-скотоводы.

Но бегство закончилось совсем не так, как ожидалось: когда группа подошла к китайской границе, по ней открыли огонь преследователи, двигавшиеся за беглецами с того момента, как те покинули приграничный город Текели. Девять семей сумели бежать, а остальные были убиты или захвачены в плен. Государственное контрольное ведомство, республиканский Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции (НК РКИ), отметило, что доклады районных уполномоченных ОГПУ об инциденте противоречат друг другу. Большинство представителей ОГПУ идентифицировали преследователей, открывших огонь по беженцам, как государственных пограничников. Один сообщил, что убитых было восемнадцать человек, в том числе трое детей и несколько женщин, а другой – что девятнадцать, в том числе трое детей и четыре женщины 622 622 ЦГАРК. Ф. 44. Оп. 2. Д. 492. Л. 54, 58.

. Хотя один утверждал, что у семей было конфисковано оружие, а именно три ружья и одна сабля, все опрошенные уполномоченные указали, что семьи никак не сопротивлялись нападавшим 623 623 Там же. Л. 54.

. Подводя итог докладам представителей ОГПУ, описывавших преследование беглецов и сопутствующее насилие, доклад НК РКИ сообщал: «Так как, по материалам, имеющимся в Каратальском районе[, ГПУ] отмечается, что, во-первых, никакого сопротивления со стороны бежавших не было, во-вторых, в числе убитых было много бедняков, в-третьих, оставшихся в живых несколько женщин и девочек насиловали, в-четвертых, был грабеж убитых и тех, кто остался в живых, то необходимо это дело рассмотреть подробнее» 624 624 Там же. Л. 53.

. Последующее расследование, проведенное ОГПУ, подтвердило, что в числе убитых были бедняки и небогатые люди; доктор, осмотрев женщин и детей, подтвердил, что многие были изнасилованы 625 625 Там же. Л. 54–54 об.

.

Этот инцидент, ставший известным как Каратальское дело, – лишь один пример ужасающего насилия, царившего на границе Китая и Казахстана в начале 1930-х годов. Недавно открытые в Казахстане архивные коллекции, содержащие доклады сотрудников ОГПУ, переписку советских деятелей и депеши работников консульства СССР в Синьцзяне, пролили свет на один малоизвестный факт: в 1930 и 1931 годах на китайской границе были убиты тысячи людей, пытавшихся уйти от царившей в Казахстане безысходности 626 626 Согласно ряду докладов от ОГПУ, распространявшихся среди партийного руководства, в 1930 году при попытке перехода границы было застрелено более тысячи человек. См.: АПРК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 4577. Л. 1–2. Эти данные подтверждает и другой доклад: Там же. Л. 72. Существует множество отдельных архивных свидетельств о стрельбе и насилии на границе на протяжении всего 1931 года, а общее количество бежавших в Синьцзян в 1931 году по сравнению с предыдущим годом удвоилось. Хотя мне не удалось обнаружить общее число жертв на границе в 1931 году, я убеждена, что по уровню насилия этот год не уступал предыдущему и даже, вероятно, превосходил его.

. Куда больше было тех, кто в 1928–1933 годах сумел перебраться в Синьцзян: возможно, их число составляло около 200 тысяч человек 627 627 Существуют различные оценки числа беглецов в Китай. По мнению Роберта Конквеста, в годы казахского голода в Китай переселилось 200 тысяч человек ( Конквест Р. Жатва скорби // Вопросы истории. 1990. № 4. С. 88). Талас Омарбеков считает, что за период с 1930 по 1933 год в Синьцзян переселилось 60 тысяч этнических казахов ( Омарбеков Т. Қазақстан тарихының ХХ ғасырдағы өзекті мәселелері. С. 272).

.

Интервал:

Закладка: