Вера Ковалевская - Кавказ и аланы

- Название:Кавказ и аланы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вера Ковалевская - Кавказ и аланы краткое содержание

Кавказ и аланы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

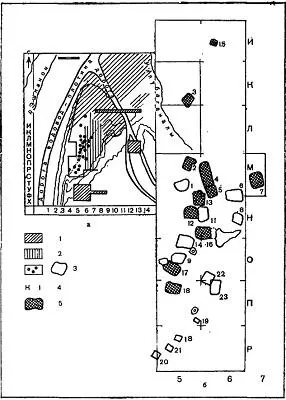

Могильник был грунтовым; никаких следов на поверхности в настоящее время не осталось, за исключением нескольких крупных скальных обломков рядом с погребениями. После снятия двух «штыков» (так при археологических раскопках называется пласт послойно снимаемого землекопами грунта мощностью 15–20 см) обнаружились каменные перекрытия могил и каменные выкладки [5] Как известно, почва обладает удивительным свойством, которое мы можем наблюдать постоянно, так же как и нарастание культурного слоя: предметы, оставленные на поверхности (на так называемой «дневной»), включая каменные сооружения и отдельные камни, с течением времени не только зарастают, но и «погружаются на дно почвы» [Грязнов, 1973, с. 67] и, таким образом, оказываются лежащими непосредственно на материке (иногда, как в нашем случае, на культурном слое, поскольку частично могильник заходил на территорию поселения IX–VIII вв. до н. э.), но не на дерновом слое или в его толще, а в основании.

со следами «тризны» — фрагментами разбитых сосудов, поставленных около погребения.

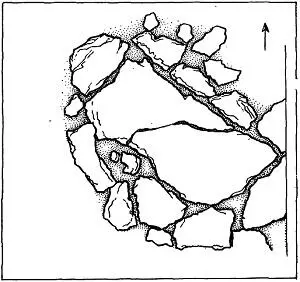

Конструкция могильных сооружений разнообразна: грунтовые могилы, каменные ящики из четырех вертикально поставленных достаточно мощных известняковых плит, каменные гробницы, стены которых возведены из положенных горизонтальными рядами камней. При этом каменные ящики, специфичные для ранних памятников кобанской культуры, в исследованном могильнике использовались только для детских и самого древнего женского захоронений. Погребения были очень неглубокими. К удивлению местных жителей, которые много лет копали здесь землю под огороды, лишь самые глубокие из могил достигали 1 м от уровня современной поверхности, а глубина большей части составляла всего 50–70 см.

Довольно интересны конструктивные детали погребальных сооружений. Этнографические параллели и лингвистические данные свидетельствуют о том, что в древних обществах место последнего успокоения — могила — трактовалось как последнее жилище человека. Отсюда — конструктивная близость между жилищем живых и «жилищем» мертвых. Пристальное изучение показало, что в рассматриваемом могильнике каменные ящики и каменные гробницы сооружались следующим образом; например, для устройства самого раннего в могильнике каменного ящика № 22 в слое более древнего поселения был вырыт котлован до материка площадью примерно вдвое большей, чем сам каменный ящик; затем внутри на выровненной поверхности поставили вертикально четыре достаточно массивные плиты размером 85×120 см (при высоте 40 см). Затем по внешнему периметру положены горизонтально в один-два ряда обломки известняка, подпиравшие снаружи стенки каменного ящика и засыпанные землей до верхней кромки плит. Дно могильной ямы аккуратно вымощено каменной щебенкой. Сходная последовательность процедур применялась и при возведении описываемых ниже жилищ.

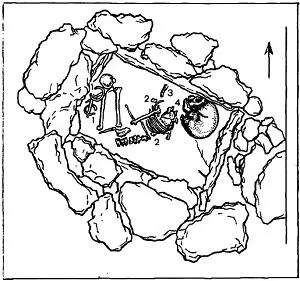

Погребения индивидуальные, положение скелетов скорченное. Сильная скорченность свидетельствует а пользу того, что погребенные были связаны. Кисти рук в ряде погребений, преимущественно женских и детских, неестественно изогнуты или вывернуты. У костяка из жреческого (судя по своеобразному инвентарю) погребения № 14 выпилен (посмертно) кусок черепа у основания, причем дополнительно жрица (?) была «убита» тремя железными ножичками, лежащими около горла и направленными острием к подбородку. Так же, видимо, «убита» женщина из погребения № 1: узкий стилетообразный, нож упирался лезвием в ключицу погребенной, положенной скорченно на боку.

В земляное дно могильной ямы воина-всадника (погребение № 4) воткнуты вертикально две стрелы с бронзовыми наконечниками скифского типа: одна — возле лица погребенного, другая — у края могильной ямы. Подобные случаи (воткнутые в могилу ножи, копья и стрелы) имеют многочисленные аналогии на Кавказе. Абхазский археолог М. М. Трапш наблюдал их в погребениях того же времени из Куланурхвы, близ Гудауты [Трапш, 1970, с. 110]; В. С. Ольховский приводит данные о копьях, вбитых в дно скифских погребений Поднепровья [Ольховский, 1978].

Много подобных находок происходит из каменных ящиков района Пятигорья, но из-за недостаточной тщательности раскопок, произведенных краеведами, они неправильно истолкованы: стрелы, найденные в них, трактованы как причина смерти погребенных, из. чего сделаны далеко идущие выводы о враждебных взаимоотношениях между аборигенами я степняками. Раскопки Н. П. Членовой уникального погребального сооружения середины VI в. до н. э. Султан-Гора III под Кисловодском [Членова, 1977, с. 100–101] дали пример того же ритуального «убийства», когда в парном погребении № 6 за черепом мужчины найден железный топор-секира, «воткнутый острием в дно могилы» [Членова, 1977, с. 11], а среди кучи стрел в Головах женского погребения часть их направлена острием» сторону черепа, так же как и наконечник стрелы, лежавший около позвоночника [Членова, 1977, с. 12].

Железные ножички, аналогичные тем, которыми «убивали» погребенного (серповидные или с прямой спинкой, иногда с превосходно выполненными костяными ручками, покрытыми гравировкой), — необходимая принадлежность комплекса заупокойной пиши (лопатка и ребра барана), обязательная принадлежность каждого взрослого погребения. Прекрасную параллель указанным фактам, объясняющую их смысл, дает осетинская народная сказка «Бедняк и Барастур загробного мира» (как известно, а осетинском фольклоре многие мотивы восходят к скифской эпохе).

Согласно сказке, владыка загробного мира Барастур дает бедняку следующее поручение: «Поезжай в мой дом и моим маленьким ножиком с черной рукояткой, который засунут с тыльной стороны моего кинжала, заколи рыжего барана, которого я откармливал семь лет, предварительно посвятив его мне. А после этого посвяти мне мою жену и зарежь ее этим ножиком» [Осетинские народные сказки, 1973, с. 516]. И погребенный, «убитый» ножом ели стрелой, и заупокойная пища мыслились, таким образом, как своего рода жертвоприношения владыке загробного мира.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: