Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]

- Название:Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9231-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.] краткое содержание

Автор показывает, как политическая и социальная система «классического» эллинизма успешно адаптировалась к условиям римского господства и из-за отсутствия внутренних конфликтов, прежде раздиравших греческий мир, обрела новые качества, придавшие ей бо́льшую устойчивость. Книга адресована всем, кто интересуется античной историей.

Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

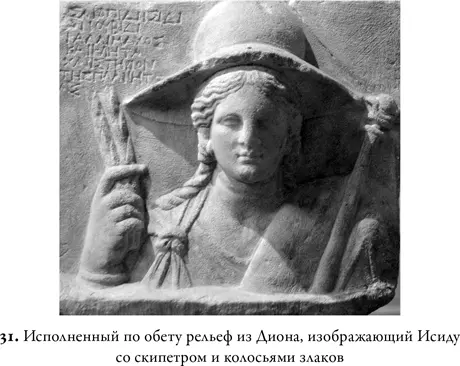

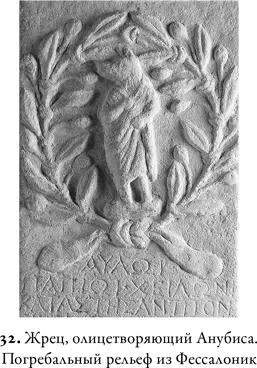

Культ Исиды коренился в египетских мифах и обрядах, но обогащался дополнительными элементами. Важным атрибутом его были мистерии, обещавшие обращенным милость богини в этом мире и благодать — в грядущем. Согласно египетскому мифу, Осирис был убит и расчленен богом пустыни Сетом. Исиде удалось собрать части изуродованного тела брата. Вернув его к жизни, она стала его женой и родила ему сына Гора. Этот миф о смерти, возрождении и вечной жизни приносил утешение верующим, вдохновлял их стремиться к загробной жизни во владениях Осириса и давал им надежду справиться с превратностями судьбы. В число сакральных церемоний входили сцены страданий Исиды, исполнявшиеся священнослужителями. Рельеф из Фессалоник изображает жреца, воплощавшего собой Анубиса (см. илл. 32). Подобные религиозные сцены оказывали сильное эмоциональное воздействие на обращенных; они совершали ритуал, изображавший их собственную смерть и возрождение. Так как в египетских ритуалах вóды Нила имели первостепенное значение, в святилищах египетских богов — в македонском Дионе или в Тиволи близ Рима — создавались миниатюрные имитации великой реки, которые символически относили инициируемых к месту рождения Осириса и создавали иллюзию тесной связи с египетским богом. В имперский период Исида чествовалась как покровительница морских плаваний. Праздник в ее честь, отмечавшийся 5 марта, открывал начало судоходного сезона.

Поклонение Исиде подразумевало более высокий уровень преданности и эмоциональной привязанности, нежели традиционные общественные культы. Религиозные тексты, гимны, описания чудес и рассказы о могуществе Исиды — так называемые ареталогии — способствовали созданию образа могущественной и заботливой богини. Одна такая ареталогия, считавшаяся копией надписи в египетском храме, воспроизводилась в нескольких ее святилищах. В ней богиня как бы говорит от собственного лица («Я Исида») и рассказывает о своих силах. Такие тексты давали сообществам верующих надежду на спасение. Вероятно, жрицы читали ареталогии вслух, олицетворяя тем самым богиню. Несколько фрагментов из копии надписи, выполненной в Киме в I веке до н. э., дают представление о том, какое воздействие могло оказывать на верующих это божественное откровение:

«Я Исида, правительница всей земли… Я дала зерно людям. Я отделила землю от небес. Я наметила путь звезд. Я управляю движением Солнца и Луны. Я изобрела рыбный промысел и мореходство. Я связала женщину и мужчину… Я покончила с властью тиранов. Я покончила с убийствами. Я заставила мужчин полюбить женщин. Я сделала справедливость сильнее золота и серебра… Я владычица войны. Я владычица грома и молнии. Я успокаиваю и волную море. Я в лучах солнца. Я двигаюсь по небу с Солнцем. Все, что я захочу, сбывается».

Качества Исиды были столь разнообразны, что ее легко можно было отождествить с другими богинями — покровительницей деторождения Артемидой Лохией, защитницей сельского хозяйства Деметрой, лунной богиней Гекатой, Афродитой и бесчисленным множеством других греческих и восточных богинь. Возвышение над ними всеми Исиды и ее связь с посвящением в мистический культ — важные черты истории религии позднего эллинистического и имперского периодов.

Митра

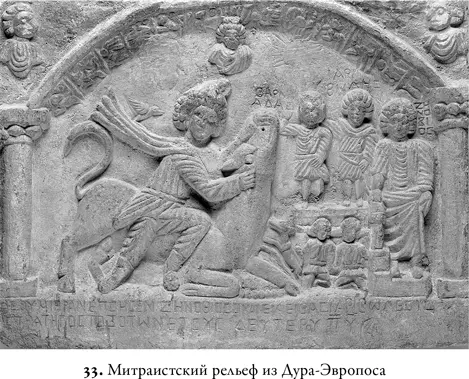

Культ иранского бога света Митры, хотя и чрезвычайно разнообразный по своему содержанию, был похож на другие мистические культы театральностью церемоний, наличием семи последовательных уровней посвящения и ожиданиями, которые возлагали на него посвященные. Этот культ имел большое значение уже в эллинистических царствах с иранским населением, особенно в Понте и Коммагене. Но ок. I века до н. э. при неясных обстоятельствах он приобрел мистические черты, почти или полностью утратив всякие связи со своими иранскими истоками. Посвященные собирались в подземных храмах с искусственными пещерами ( speleum, antrum ) и справляли там праздники. Хотя о священных текстах культа почти ничего неизвестно, иконография Митры некоторым образом свидетельствует о его свойствах бога-победителя и защитника жизни. Изображается, как правило, его рождение из скалы или при убийстве быка в сопровождении двух факелоносцев; можно также увидеть, как он ест в компании бога Солнца или восходит на небо в колеснице. В сценах, где Митра убивает быка, гениталиями животного завладевает скорпион, а к крови бросаются собака и змея; из хвоста либо из ран быка растут колосья пшеницы (см. илл. 33). По-видимому, на мистерии допускались лишь мужчины, причем, как правило, низкого положения — главным образом солдаты, но также значительное количество вольноотпущенников и торговцев. Этот культ не получил до конца II века н. э. широкого распространения в грекоязычных провинциях, не считая тех из них, где сильно было присутствие римских войск, особенно в Сирии.

На основании иконографической последовательности и повсеместно фиксируемых семи ступеней посвящения (возможно, связанных с планетами) можно утверждать, что, несмотря на местную вариативность, в мифах, ритуалах и религиозных идеях, связанных с митраизмом, должно было наблюдаться определенное единообразие. Но нам ничего неизвестно о человеке либо людях, которые сформулировали его основополагающие принципы, изложили основы мифологического повествования о нем, создали богослужебные тексты, придумали испытания для посвящаемых и разработали модели сцен, которые копировались в бесчисленных мистериях по мере распространения культа по Римской империи. Нельзя исключить версию постепенной эволюции, однако вероятнее, что митраические таинства в той форме, в какой они стали известны по всей Империи, были делом оставшегося безымянным религиозного реформатора — человека наподобие Александра из Абонутейхоса, основавшего культ Гликона, или Павла, в значительной степени оформившего христианство.

Всевышний бог, иудейское влияние и монотеистические тенденции

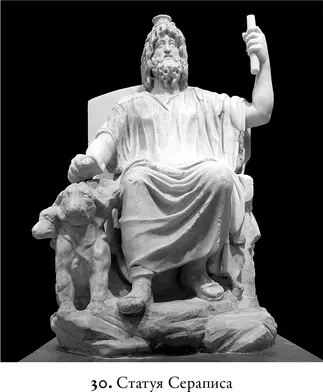

Идея единого божества, известного под множеством различных имен, обнаруживается в трудах греческих мыслителей еще с V века до н. э. Всемогущий бог легко мог быть встроен в политеистическую систему; поклонение одному верховному божеству могло сосуществовать с почитанием прочих; а иногда два или даже три изначально разных бога могли объединяться в одного — единственным и единым считался, к примеру, Зевс Гелиос Серапис. Особым выражением этой тенденции к почитанию одного бога в рамках политеистической системы стал культ бога Гипсиста. Его эпитет двусмыслен. Буквально его имя означает «Высочайший бог», но может переводиться также и как «Бог высот» и «Возвышенный бог». Эпитет Hypsistos часто прилагался к Зевсу еще до эпохи эллинизма, но во времена Империи он использовался лишь к одному безымянному богу, который известен просто как Theos — Бог. В тех областях, где проживала еврейская диаспора — в Греции, Малой Азии и Причерноморье, — культ бога Гипсиста находился под влиянием иудаизма. В зоне Боспорского царства евреи часто поклонялись своему божеству в молельных домах под этим именем. Почитатели бога Гипсиста (гипсистарии, гипсистианы) иногда обозначаются как theosebeis («богобоязненные»); по меньшей мере некоторые из «богобоязненных» были неевреями, посещавшими еврейские синагоги.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]](/books/1068417/angelos-haniotis-epoha-zavoevanij-grecheskij-mir-o.webp)