Виталий Ларичев - Колесо времени [Солнце, Луна и древние люди]

- Название:Колесо времени [Солнце, Луна и древние люди]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука. Сибирское отделение

- Год:1986

- Город:Новосибирск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Ларичев - Колесо времени [Солнце, Луна и древние люди] краткое содержание

К самым жгучим проблемам древнейшей истории относится интригующая загадка — насколько далеко в глубь тысячелетий уходит то, что можно определить волнующими словами: «истоки цивилизации». В книге археолога, доктора исторических наук В. Е. Ларичева рассказывается о попытках выявления в ранних культурах свидетельств интереса человека к небу, о преднаучных и научных знаниях первобытных людей, о самом, пожалуй, животрепещущем в древней истории — интеллектуальных и духовных порывах далекого предка современного человека.

Для всех интересующихся проблемами древних культур.

Колесо времени [Солнце, Луна и древние люди] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но такой отсчет делался не только для подтверждения истинности сообщения Геродота о почтенной давности наблюдений египетских жрецов за Небом. Это был прежде всего прием для доказательства справедливости мысли о поразительном в единовременности начале календарных циклов у разных народов. В частности, отметив, что календарь Двуречья составляли лунные циклы продолжительностью в 1805 лет, а конец одного из них приходился на 712 год до нашей эры, Ю. Опперт, ничтоже сумняшеся отложив в прошлое 6 «лунных временных шагов» по 1805 лет каждый, получил ту же дату — 11542 год до нашей эры. Результаты подобных календарных манипуляций стали затем в руках Г. Гербигера самым весомым аргументом в пользу фантастической гипотезы о «космической катастрофе» — захвате Землей Луны около 13 тысяч лет назад, после чего будто бы и началась разработка человеком календарных систем. Ценность таких изысканий не намного больше библейских повествований о потопе и мифических вкладах в развитие астрономии внуков Адама, а также почтенных патриархов.

Археологов древнекаменного века подобным «цифровым фокусничеством» не проведешь, ибо они более чем кто-либо из историков представляют, что означает признать мнение П. Лапласа о выделении зодиака человеком 25 тысяч лет назад или принять на веру сообщение Геродота о начале астрономических наблюдений египетскими жрецами более 12 тысяч лет назад. Специалисты по древнейшим культурам, как и ранее, при оценках правдивости сообщений античных мудрецов точно определяют, что речь идет о последних десятках тысячелетий завершающей стадии ледниковой эпохи, когда на Земле уже обитал человек разумный — Homo sapiens. Никто не станет отрицать его достаточно высокую по сравнению с архантропами культуру, о чем, помимо усовершенствования орудий труда, свидетельствует хотя бы появление в это время разнообразных образцов первобытного искусства. Но столь же единодушно все согласятся, что эта культура продолжала оставаться весьма примитивной. Поэтому идея о возможном занятии бродячих охотников древнекаменного века астрономией, да еще на таком высоком уровне, когда предполагалось выделение зодиака, никак не соотносилась с развитием культуры людей ледниковой эпохи. Подобная гипотеза не могла восприниматься археологами иначе как нонсенс.

Но неужто достижения археологов в изучении древнекаменного века оставались вне внимания звездочетов, чтобы и теперь с их стороны имело смысл всерьез обсуждать проблему столь глубокой древности начал астрономических знаний? Подозрения такие напрасны. Выдающийся популяризатор знаний о Небе Никола Камиль Фламмарион, который начинал свою деятельность с профессиональных занятий астрономией, знал, конечно, основные результаты изучения древнекаменного века в XIX столетии. Он, судя по всему, в полной мере отдавал себе отчет, что означает отнесение начал астрономии к 25 тысячам лет назад в свете известного археологам о культуре человека столь отдаленной эпохи. Во всяком случай, в отличие от П. Лапласа, К. Фламмарион знал определенно, что современного типа люди в то время, вопреки расчетам богословов, ограничивающих существование поколений их шестью тысячелетиями, действительно обитали на Земле, и доверяя археологам, представлял предков «дикими первобытными существами» (хотя, как истинный представитель точных наук, все же с благоразумной осторожностью отмечал, что они «не оставили после себя указаний на то, какой степени цивилизации достигли») [7] Фламмарион К. Живописная астрономия. — Спб., 1900, с. 42.

.

Приходится сожалеть лишь о том, что археологи не оказались столь же внимательны к постижению астрономами небесных явлений. Случись иначе, они, быть может, познали бы значительно раньше нечто пригодное для изучения отдельных «аспектов» своих памятников…

Интерес К. Фламмариона к эпохе, восходящей к 25-му тысячелетию тому назад, определялся, в частности, близостью этой почтенной суммы лет к одному из самых продолжительных и захватывающе интересных в астрономии временных циклов — периоду смещения полюса, т. е. точки, где с небесным сводом соприкасается мысленно продолженная земная ось. Смещение определяется тем обстоятельством, что сама она, невидимая ось, из-за вращения Земли медленно (по аналогии с волчком) перемещается, описывая в пространстве конус. Но волчком конус описывается за немногие секунды, тогда как перемещение земной оси, а значит, и полюса между звездами завершается за 25 729 лет.

Это круговое «покачивание» (движение около себя самой в направлении, обратном вращательному суточному движению) относительно быстро вращающейся Земли вызывается действием на ее экваториальную область Солнца и Луны и приводит к тому, что точка весеннего равноденствия смещается по небесному экватору с востока на запад на 50″ дуги в год, а весеннее Солнце соответственно постепенно перекочевывает из одного зодиакального созвездия в другое.

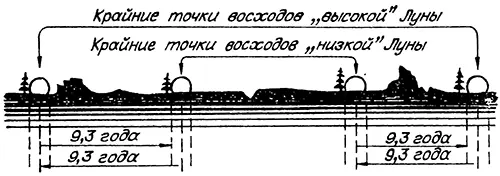

Особенности многотысячелетних разворотов земной оси определяют циклические закономерности, связанные с ритмичными изменениями точек восходов полной Луны, когда она находится то в стадии высокой, то низкой, как ее уже мог с удивлением наблюдать предок из пещеры. Возвращение к исходному состоянию, будь Луна высокой или низкой, занимает 18,61 года. Но это как раз тот период, за который подрагивающая под воздействием Луны земная ось полностью «выписывает» на небесном своде один из бесконечной череды миниатюрных эллипсов на криволинейном пути ее смещения меж звезд. Так что смена «состояний» ночного светила, когда оно то восходило по очень широкой дуге горизонта, выходя за точки восходов летнего и зимнего Солнца в периоды солнцестояний (высокая Луна), то по узкой дуге, не достигая этих точек (низкая Луна), определялась особенностями движения в пространстве оси Земли, которую, однако, заставляла слегка подрагивать сама же Луна.

После годовых циклов счисления времени по Солнцу или Луне незначительный по продолжительности период в 18,61 года вполне мог использоваться в хронологии первобытности. Половина его (9,3 года) знаменовала бы переход Луны, положим, от стадии высокой к низкой, а взятый полностью — вновь возврат к высокой. Если учесть, что после полного цикла фазы Луны опять совпадали с теми же календарными датами, а знание всего связанного с периодом в 18,61 года позволяло предсказывать возможность затмений, то значительность его в хронологии и культах древних не может подлежать сомнению.

Наконец, археологу важно знать, если он все же рискнет заняться «астрономическими аспектами» древних памятников, что эклиптика — плоскость, в которой перемещается Солнце, то уходя зимой в южное полушарие неба (восходы и заходы сдвигались к югу), то летом — в северное (восходы и заходы сдвигались к северу), — действительно, как и полагали египетские жрецы и как мог наблюдать это предок из пещеры, не занимает постоянного положения в пространстве относительно небесного экватора. Она, эта плоскость, слегка покачивается, и размах этих колебаний не превышает 2°37′, а сдвиги за тысячелетие — сотых долей градуса. Такое впрямую не наблюдаемое покачивание находит отражение в следующем: точки крайних к северу и югу восходов и заходов Солнца в моменты летнего и зимнего солнцестояния не остаются, как можно подумать, стабильными, а в течение веков слегка смещаются то влево, то вправо относительно некоего усредненного положения. Соответственно слегка меняются также крайние точки восходов и заходов низкой и высокой Луны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Виталий Ларичев - Колесо времени [Солнце, Луна и древние люди]](/books/1068442/vitalij-larichev-koleso-vremeni-solnce-luna-i-dre.webp)

![Виталий Вайсберг - Секреты классической медицинской астрологии [Древние способы постановки диагноза, выбора времени и оптимальных способов лечения]](/books/1062165/vitalij-vajsberg-sekrety-klassicheskoj-medicinskoj.webp)