Гай Аноним - После Рима. Книга первая. Anno Domini 192-430

- Название:После Рима. Книга первая. Anno Domini 192-430

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сидорович, Acta Diurna

- Год:2019

- ISBN:978-5-905909-46-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гай Аноним - После Рима. Книга первая. Anno Domini 192-430 краткое содержание

Западная Римская империя растаяла в войнах и сварах, изглодавших ее изнутри и извне. На ее развалинах возникли варварские королевства — бедные, малонаселенные, обладающие ничтожными ресурсами, подчиненные праву сильного. Новые постримские государства вобрали в себя христианскую церковь — единственный канал трансляции римского наследия следующим поколениям. В фундаменты этих государств их строители заложили корни вековых конфликтов, которые в будущем откликнутся множеством войн, включая две мировые.

Первый том охватывает исторический период с 192 по 430 год от Рождества Христова.

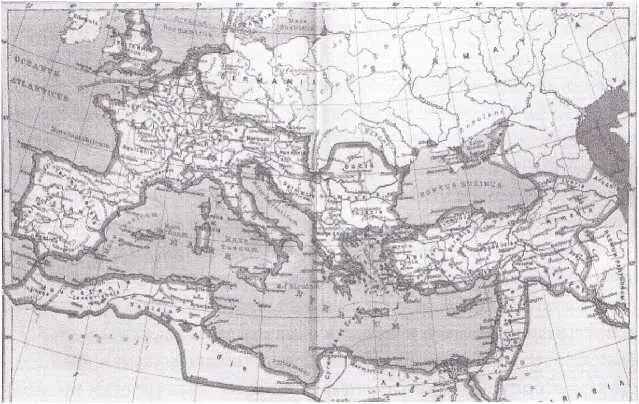

Книга «После Рима» ориентирована на массового читателя, в том числе неподготовленного к заявленной тематике, и может служить дополнительным пособием для учащихся, изучающих периоды античности и раннего Средневековья. В книге использованы карты из Historisch-geographischer Atlas der alten Welt, Weimar 1861. Составитель Хайнрих Киперт (Heinrich Kiepert, 1818-1899), исторические карты X. Киперта находятся в общественном достоянии. © Гай Аноним, 2019

© Оформление серии А. Каллас, 2019

© Оформление обложки А. Олексенко, 2019

© Иллюстрации А. Шевченко

© Издательство Acta Diurna, 2019

© Издательство Сидорович, 2019

Acta Diurna™ — зарегистрированный товарный знак

После Рима. Книга первая. Anno Domini 192-430 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Доходы имперской казны формировались, во-первых, из налогов, то есть зависели от урожая. Во-вторых, немалые деньги приносила добыча драгоценных металлов. Урожайность была невысокой, так как сельскохозяйственные технологии оставались примерно теми же, что во времена почти забытой Республики, а серебра и золота добывалось все меньше.

Исполнение доходной части казны Рима возлагалось на провинциальные органы фиска. Фокус был в том, чтобы наделить местные самоуправления автономией, правами и обязанностями в той мере, чтобы за их счет собирались налоги и вершился суд, но так, чтобы автономия территорий и местных элит не доходила до опасной черты, за которой империя может просто рассыпаться. До поры до времени это удавалось — причем сохранялось политическое единство таких разных территорий, как Средиземноморье и Германия, Британия и Египет, Испания и Сирия...

Поразительно! Это уникальное достижение Рима не удалось повторить никому.

Дело в том, что империя искусно распределила права и обязанности между центром и провинциальными землями. Территория государства была поделена на административные единицы на основе городов с прилежащими к ним землями. Такие округа назывались civitates (единственное число — civitas) и состояли из городского центра и сельских территорий, порой довольно обширных. Римская империя была покрыта сетью civitates. В городах-civitates велись записи о производительности и правах собственности. По этим записям рассчитывался налог для прилежащей к городу сельской местности. За сбор налогов и их передачу в имперскую казну отвечали должностные лица, которых назначали там же, в civitates. Налоги могли брать натурой или деньгами, в соответствии с распоряжениями центрального правительства.

Каждые 20-30 лет проводили провинциальные цензы, то есть переписи и обмеры: обмеряли угодья каждой городской общины, сверяли карты провинций и кадастры, в которых значились сведения о землевладельцах и их имущественном состоянии. Главными были поземельный налог и подушная подать. Налогом облагались и другие виды имущества: виноградники, строения и дома, скот, рабы и т. п. В качестве налога землевладелец отдавал 7-10 процентов дохода. (Размер урожая, отчуждаемого землевладельцем у арендатора, колона или раба на пекулии, был куда выше и доходил до 40-50 процентов.) Торговцы платили налог с оборота (1%), но торговля рабами облагалась уже в размере четырех процентов. В императорскую казну платились пошлины на импорт и экспорт, акциз на соль, пошлины на освобождение рабов.

Постулат первый: организационная структура Римской империи была ничуть не проще, чем у современных государств, а с учетом отсутствия в эпоху античности технических средств связи, еще и сложнее.

Легионеру Полиону, если он отслужит весь срок, причиталась, как и всем армейским ветеранам, пенсия, средства на которую давал пятипроцентный налог на наследство. Вот только стройная система государственных финансов засбоила уже в то время, когда Полион проходил службу.

«Наше море»

Римская империя была средиземноморским государством, а Средиземное море (mare nostra, «наше море») — «римским озером», все берега которого принадлежали латинянам. Подступы к морским берегам прикрывали границы вдоль Рейна, Дуная, Евфрата и Сахары, обеспечивающие государству стратегическую глубину защиты. Все торговые пути, проходившие по провинциям империи, все главные дороги неизбежно вели к портовым городам.

Вместимость судов в сравнении с нашей эпохой была невелика. Это увеличивало транспортные расходы, поэтому товар, перевезенный морем, был дорог. Зерно, как стратегический ресурс, везли на особых транспортах и только в определенное время года, когда морякам не угрожали бури.

Папирус, на котором легионер Полион писал домой, ценился высоко, но римские торговцы везли его морем из Египта в громадных количествах. Оттуда же, из Египта, на Запад поступали самые разнообразные товары, от зерна до дорогих тончайших тканей. Средиземноморская торговля снабжала метрополию хлебом, ремесленными изделиями и предметами роскоши — специями, изысканными винами, слоновой костью.

Считалось, будто с пиратами империя давно покончила, базирующиеся в Равенне и в Мизенах римские эскадры хранят безопасность морских путей и ничто не мешает морскому торговому обмену — а главное, поставкам зерна из Северной Африки, Испании и Сицилии, обеспечивавшим армию и зерновые раздачи городской бедноте. Было не принято задавать бестактные вопросы, откуда берется товар на многочисленных невольничьих рынках в гаванях, и не принялось ли за старый промысел население древних пиратских общин Киликии, Ликии и Памфилии.

Главные торговые пути проходили по восточной части Средиземного моря. Империя и море объединили цивилизации древние и новые, и этот сплав вылился в единство порядков, правил, привычек на различных частях средиземноморского побережья. Все Средиземноморье ело пшеничный хлеб, макая его в оливковое масло и запивая вином! Эти три продукта вскоре органично впишутся в христианскую традицию и воплотят ее святыни — причастие хлебом и вином, и помазание елеем.

Море обеспечивало как политическое, так и экономическое единство страны, посредством торговых сетей стягивая воедино обширные, разнообразные и разноязыкие территории Римской империи.

Постулат второй: Рим в период расцвета — прежде всего морская держава. Средиземное море было системообразующим фундаментом империи.

Римская империя в конце II века н. э.

Римский гражданин Полион

Еще в середине I века римляне перестали носить тогу. Пятиметровый полукруг шерстяной ткани, знак принадлежности к гражданам Рима, был крайне неудобен, да и не предполагал активного образа жизни. Император Клавдий заставлял магистратов и судей надевать тогу, император Коммод велел посещать амфитеатры в тоге, но упрямые римляне предпочитали практичные туники почти до пят, с длинными рукавами. Тоги остались лишь на сенаторах, заседавших в курии, на официальных и надгробных статуях, да еще в памяти историков.

Так что Аврелий Полион вряд ли когда-либо надевал тогу, хоть и стал в 212 году римским гражданином, наряду с прочими людьми, родившимися свободными. В том году император Каракалла наделил полным римским гражданством всех свободных людей, проживавших в пределах империи. Так провинциалы внезапно оказались гражданами Рима. Самые богатые из них в будущем стали сенаторами и магистратами, а самые способные и амбициозные — высшими военными и даже императорами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: