Андрей Табарев - Древние ольмеки: история и проблематика исследований

- Название:Древние ольмеки: история и проблематика исследований

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изд-во ИАЭт СО РАН, 2005

- Год:2005

- Город:Новосибирск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Табарев - Древние ольмеки: история и проблематика исследований краткое содержание

Древние ольмеки: история и проблематика исследований - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

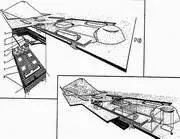

Рис. 84. Система наземных и подземных комплексов. Ла-Вента. 1 — слои глиняных кирпичей; 2 — слои глины; 3 — крестообразная выкладка из кельтов; 4 — магнетитовое зеркало; 5 — слой глины оливкового цвета; 6 — мозаичная выкладка (маска); 7 — слой глины оливкового цвета; 8-28 слоев кирпичей и глины оливкового и голубого цветов (по: [Evans, 2004, р. 177]).

К. Тейт на основании орнаментальных и мифологических параллелей с мексиканскими индейцами михе усматривает в комплексах, тайниках pi кладах Ла-Венты, и прежде всего в комплексе А. многомерную и многоуровневую систему поклонения силам природы и основным стихиям ольмекского мира — земле, морю и дождю/грому (рис. 84) [239].

Как и Сан-Лоренсо, в зените своего могущества Ла-Вента была церемониальным центром (и политической столицей?) обширной зоны, связывающей континентальную часть с морским побережьем. Экономическим фундаментом столицы были многочисленные средние и мелкие земледельческие и промысловые поселения по берегам проток и на островках между рукавами рек. У. Ф. Раст предлагает трехуровневую систему ольмекских памятников: на верхней ступени находится Ла-Вента [240]. второй уровень составляют средние по размерам поселения с одной-двумя крупными насыпями в центральной части, а третий — мелкие поселки без крупных насыпей [241].

К настоящему времени стационарные исследования производились лишь на памятниках Сан-Андрес и Исла-Алор (Islа Alor) — поселениях среднего уровня. В Сан-Андрес были найдены предметы роскоши (изящная посуда, фигурки, украшения, кельты), принадлежавшие местной элите, а также многочисленные свидетельства разнообразной хозяйственной и промысловой деятельности ольмеков — земледелия, рыболовства, охоты, собирательства. Раскопки в Исла-Алор добавили информации об изготовлении инструментов из камня (шлифованные орудия) и обсидиана (пластинки, ретушированные отщепы).

Как мы уже знаем, в зоне Сан-Лоренсо среди разнообразных по своему функциональному назначению памятников были и места культового характера, объекты паломничества и специальных посвятительных приношений. Такими пунктами для Сан-Лоренсо были Эль-Манати и Ла-Мерсед — источники у подножия холмов. Случайная находка рыбаками сотен (а возможно, и тысяч) изделий из жадеита и серпентина в реке недалеко от Рио Пескуэро (Аройо Пескуэро) в 1969 г. была сделана, вероятно, на месте аналогичного памятника, посещавшегося пилигримами из Ла-Венты [242].

Между V и IV вв. до н. э. происходит окончательное угасание крупных ольмекских центров. К этому времени относится окончание фазы IV в Ла-Венте и фазы Палангана в Сан-Лоренсо. Обширные районы, населенные земледельцами и рыболовами, обезлюдели на многие столетия, а в некоторых случаях (например, в Ла-Венте) до второй половины XIX — начала XX в.

В чем причина такого запустения ранее процветавшей территории? Чем объяснить такую катастрофическую депопуляцию? Специалисты по ольмекской археологии считают, что это произошло в силу двух мощных факторов — критических изменений экологической обстановки и антропогенного воздействия. Динамичное развитие гидросистемы привело к изменению русла основных рек сначала в зоне Сан-Лоренсо, а через несколько веков и в зоне Ла-Венты [243]. Это серьезно изменило топографию местности и драматическим образом повлияло на основу ольмекской экономики — земледелие, основанное на плодородии почв, обогащенных илом. С другой стороны, критической фазы могло достигнуть истощение земель, включенных в систему подсечно-огневого земледелия. К этим неблагоприятным обстоятельствам следует добавить негативное воздействие на сельскохозяйственные угодья вулканического пепла при извержении вулканов. Экономическая нестабильность пагубным образом могла отразиться на отлаженной системе торговли и межрегиональных связей и привести, в конечном счете, к острым социальным конфликтам и радикальным демографическим изменениям.

Тем не менее с упадком Ла-Венты ольмекская культура не прекращает своего существования в районе Мексиканского залива. Последний (эпиольмекский) период в ее истории связан с третьим крупным ольмекским центром — Трес-Сапотес.

2.4. Трес-Сапотес

Памятник, известный археологам как Трес-Сапотес, расположен в западной части предгорий небольшого массива Тустла вдоль берегов ручья Арройо Уеапан. Комфортная экологическая нища с плодородными землями, оптимальный баланс осадков (1 900 мм в год) и среднегодовой температуры предопределили раннее возникновение и развитие здесь земледелия. К преимуществам этого микрорайона (примерно 11x4 км) следует также отнести богатый состав флоры и фауны (возможности охоты, рыболовства и собирательства), минеральные ресурсы (качественная глина, базальт) и гидросистему, связывавшую Арройо Уеапан с другими реками в бассейне р. Папалоапан. Эти преимущества самым положительным образом сказались на относительно высокой плотности населения, и поэтому мы находим практически непрерывную последовательность местных археологических культур вплоть до начала Конкисты.

Трес-Сапотес — памятник, с которого, с одной стороны, фактически и начиналась история изучения ольмекских древностей [244], с другой стороны — это памятник, на котором собственно ольмекский компонент не составляет основного археологического контекста.

Новейший этап исследований в Трес-Сапотес связан с комплексным проектом RATZ (Recorrido Arqueologico de Tres Zapotes) под руководством Кристофера Пула (Университет Кентакки, США), осуществленным в 1995–1997 гг. [245]

В ходе детальной инструментальной съемки и поверхностных сборов было установлено, что археологические материалы встречаются на значительно большей площади, чем это считалось ранее, — ок. 450 га. С другой стороны, стало очевидно, что на этой площади в течение 1 500 лет существовал не один, а несколько населенных пунктов. Ольмекская часть памятника с возрастом 1200–1000 гг. до н. э. перекрыта более мощными слоями с материалами эпиольмекского и классического времени. В общей сложности на исследуемой территории было зафиксировано ок. 160 земляных насыпей, платформ и других сооружений искусственного происхождения. Насыпи концентрируются в три крупные комплекса-группы (Group 1–3). В Группе 1 выделяются четыре крупных насыпи, между которыми просматривается площадка 200 х 100 м. Небольшая насыпь в центре делит ее на две практически равные части (западную и восточную). Эта группа выделялась еще во время работ экспедиции М. Стирлинга в 1938–1939 гг. К. Вейант называл ее «группа головы» («Cabeza Group»), поскольку здесь и была найдена первая колоссальная голова [246].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: