Олег Соколов - Армия Наполеона

- Название:Армия Наполеона

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Соколов - Армия Наполеона краткое содержание

Книга, подготовленная на основе огромного массива неопубликованных документов и печатных источников, позволяет читателю максимально объективно исследовать армию Наполеона снаружи и изнутри, понять людей, которые шли в рядах императорских полков, рассказать об их жизни, показать блеск триумфальных парадов, и грязь биваков, работу высокопоставленных штабных офицеров и малозаметных администраторов, пышное сверкание генеральских свит и смрад и кровь заброшенных госпиталей; наконец, узнать о взаимоотношениях этих людей между собой, об их отношении к друзьям, врагам, союзникам.

Темы солдата и долга, офицерской чести, взаимоотношений командиров и подчиненных, армии и общества остались актуальными и поныне. Наполеоновская армия является интереснейшим примером одного из возможных решений подобного рода проблем. Именно поэтому всесторонне исследованная и правильно понятая армия Наполеона может дать информацию к размышлению не только для кабинетного историка, но и для боевого офицера, наконец, для любого образованного человека, пытающегося понять процессы, происходящие в обществе.

Армия Наполеона - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ночь на биваке завершается. Нечего больше думать о сне. Вам осталось на завтрак несколько костей от ужина... Скоро взойдет солнце, и вы снова отправитесь в поход...» 40

Эта блистательно сделанная зарисовка «с натуры» в общем освещает то, что бесконечное количество раз пришлось испытать солдатам Великой Армии во время «отдыха» на биваке. Нам осталось лишь сделать несколько замечаний и уточнений.

Прежде всего отметим, что не все, конечно, разбегались за едой и дровами. Обычно от роты на добычу выделялось человек по двадцать самых неутомимых «искателей». Остальные, не считая, конечно, караульных, устраивали бивак на месте: рубили еловый лапник (если он был), чтобы устроить ложе для ночлега, разводили костер, иногда чистили оружие и амуницию. Особенно непросто приходилось кавалеристам. До выставления постов эскадроны оставались в конном строю. Когда же караулы и «гран-гард» были уже на месте, кавалеристы делились обычно на четыре части: одна часть отправлялась на поиск провианта для людей, другая занималась фуражом для лошадей, третья устраивала бивак, наконец, четвертая под командой офицеров и унтер-офицеров занималась лошадьми. В общем же кавалерию стремились уберечь от биваков в открытом поле. Ее предпочитали располагать в непосредственной близости от деревень или прямо в деревне, что позволяло поставить хотя бы часть лошадей на ночь в стойла. Соответственно, и люди не пропускали возможности переночевать в тепле. В первых кампаниях Империи, таких как поход 1805 г. и поход 1806 г., это было возможным, так как боевые действия разворачивались на густонаселенных территориях, усыпанных деревнями и фермами с каменными постройками. При этом массы сражающихся при всей их многочисленности были все же не столь велики, как, например, в походах 1812 или 1813 гг. Наконец, кампании 1805 и 1806 гг. были очень маневренными. Войска двигались быстро и на широком фронте. Все это, особенно с учетом того, что конные отряды могли передвигаться куда быстрее, чем пешие, создавало возможность найти для них в радиусе нескольких километров от центра размещения корпуса подходящие деревни.

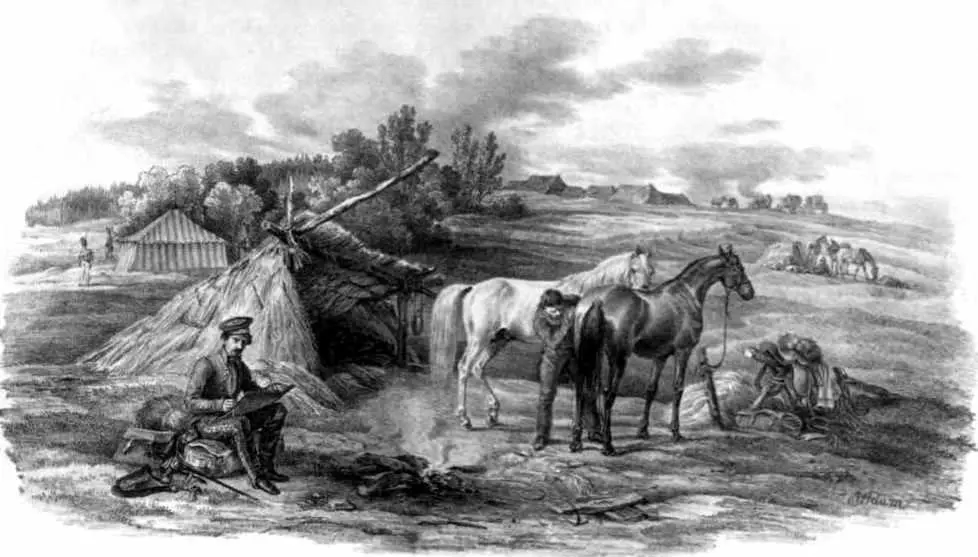

Б. Зис. Бивак французской армии вечером после битвы под Иеной. Рисунок пером. © Photo RMN - Arnaudet.

В последних кампаниях с возрастанием численности войск на одном театре боевых действий, к тому же в условиях редко населенной местности Польши и России, это стало либо крайне затруднительным, либо просто невозможным. Отсюда и резко возросшие потери кавалерии на марше, о чем уже упоминалось.

Но вернемся к «стандартному» биваку. В том случае, когда солдаты останавливались только на одну ночь, его устройство заключалось лишь в разведении костров да изготовлении подстилки для сна из елового лапника или соломы. Если же предполагалось провести на одном месте несколько ночей, то нередко разворачивалось настоящее строительство. Рядом с кострами, а иногда и вокруг них, солдаты возводили сооружения, называемые «abrivent» (дословно - «укрытие от ветра»), что с некоторой натяжкой можно перевести как «шалаш» или «навес». «Шалаш (abrivent) - это просто соломенная крыша и три соломенные стены: открытая сторона, самая высокая, была обращена к костру, низкая, закрытая - в сторону, откуда дул ветер. Каждый располагал свой шалаш так, как ему хотелось, каждый выбирал место, где ему нравилось, и все вместе представляло собой довольно живописную картину, - вспоминает современник. - Внутри этих подобий бараков нельзя было стоять, разве что со стороны входа, зато здесь неплохо можно было переночевать, правда, утренний туалет нужно было совершать на открытом воздухе... Во время нашего прибытия в Тильзит ходили слухи о скором заключении мира, и потому тотчас же были возведены шалаши столь прочные, что в них можно было бы жить целую неделю» 41. В зависимости от погоды, условий местности, времени пребывания в данном месте видоизменялась и форма шалашей, тщательность их изготовления и характер размещения. Самые примитивные из них были выполнены в виде навеса, расположенного прямо поблизости от костра, но иногда по тщательности изготовления и внешнему виду они напоминали небольшие домики. В последнем случае получалось нечто среднее между биваком и лагерным расположением. Именно о таком полу лагере-полубиваке рассказывает один из участников Испанской кампании: «Часто солдаты превращали свои временные шалаши в довольно удобные жилища и почти всегда более чистые, чем те, которые они разорили. Рядом с бурдюком, полным вина, грудой дров и фуражом для лошадей можно было видеть гитары, книги, картины и двери, снятые в домах; в другом месте вперемешку лежала мужская и женская одежда, монашеские рясы, в которые рядились наши солдаты, придя в веселое настроение от стаканчика вина из Руа. Одни строили прочные бараки из досок, другие делали хижины из соломы, которые они покрывали одеялами и тканями разных цветов. Самые ленивые прикатывали большие бочки и залезали в них на ночь по трое, а то и вчетвером. Я заметил, что солдаты, строя свои шалаши, никогда не забывали ориентировать их так, чтобы вход находился летом с северной стороны, а зимой - с южной» 42.

Барбье (полковник 2-го гусарского полка с 1793 по 1806 г.). Гусары 2-го полка на биваке. Предположительно 1806 г.

А. Адам. Бивак художника 16 августа 1812 г.

На переднем плане мы видим самый простой шалаш (abrivent), который солдаты возводили во время коротких остановок.

Из нашего описания бивака понятно, что солдаты и офицеры спали вокруг костров полностью одетыми. Однако, когда ночи были теплые и сухие, а неприятель далеко, люди позволяли себе снять шинели, башмаки, а иногда и мундиры и спали под шинелями, как под одеялами. Офицеры очень часто использовали спальные мешки, которые представляли собой не что иное, как обычный мешок из плотной ткани, в который залезали на ночь, сняв обувь и, разумеется, подстелив под него солому. В любом случае солдаты и офицеры на ночь снимали кивера и шляпы и надевали фуражные шапки - небольшие суконные колпаки, хоть как-то защищавшие людей от простуды. По этому поводу вспоминается, как в довольно странном английском телесериале «Похождения королевского стрелка Шарпа» главный герой спит на зимнем биваке с непокрытой головой и в живописно полурасстегнутом мундире. Сразу видно, что ни актеру, ни режиссеру не приходилось ночевать на открытом воздухе даже в обычном турпоходе, не говоря уже о войне.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Земцов - Великая армия Наполеона в Бородинском сражении [litres]](/books/1066223/vladimir-zemcov-velikaya-armiya-napoleona-v-borodins.webp)