Петр Дузь - История воздухоплавания и авиации в России (июль 1914 г. - октябрь 1917 г.)

- Название:История воздухоплавания и авиации в России (июль 1914 г. - октябрь 1917 г.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Дузь - История воздухоплавания и авиации в России (июль 1914 г. - октябрь 1917 г.) краткое содержание

В новом издании (1-е изд. 1960 г. под назв. «История воздухоплавания и авиации в СССР. Период первой мировой войны») впервые публикуется ряд архивных материалов.

Для научных работников. Будет полезна широкому кругу читателей, интересующихся историей авиации.

История воздухоплавания и авиации в России (июль 1914 г. - октябрь 1917 г.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В этот день экипаж самолета сделал три вылета на разведку и корректирование артиллерийской стрельбы, благодаря чему удалось уничтожить несколько батарей противника. Описанный случай не был исключением в боевой работе русских летчиков.

Союзники, наблюдавшие за развитием нового вида боевой деятельности, стали подражать русским летчикам. Например, на Юго-Западном фронте в районе Бржезан у деревни Подгайцы летчики Смит, Аберкрамби и Невилл английского авиационного отряда, воевавшего на стороне русской армии, совершали штурмовые полеты на самолетах "Сопвич". Обстрел производился из пулемета "Виккерс" через винт.

Опыт штурмовых действий самолетов на русском фронте заинтересовал и французов. С конца 1917 г. французское командование стало широко применять на Западном фронте истребительную авиацию для штурмовых действий на решающих участках фронта. В конце 1918 г. в момент прорыва немецких армий к реке Марна против наступающих частей французы бросили 220 штурмовых самолетов.

Практика штурмовых полетов показала, однако, что процент гибели самолетов, не имевших надежного бронирования, был довольно большим.

Активное участие в первой мировой войне принимало военное воздухоплавание. Его боевая деятельность велась по двум направлениям. Во-первых, по линии разведки и бомбардировки — эту работу выполняли дирижабли. Во-вторых, по корректированию артиллерийского огня и наблюдению за полем боя — эта задача возлагалась на привязные аэростаты.

Германия вступила в войну, имея 18 воздушных кораблей, каждый объемом не менее 8000 м 3. Из них 11 имели объем от 18 до 27 тыс. м [260] Летопись войны 1914 г., с. 496.

, скорость полета от 80 до 90 км/ч, высоту полета 2500–3000 м, радиус действия 1000–2000 км. Полезная нагрузка цепеллинов составляла 8—11 т, они вооружались пулеметами и двумя — четырьмя орудиями. Для того времени это были вполне современные воздушные корабли.

В Германии к началу войны цепеллин был окончательно выбран как основной тип дирижабля и принят на вооружение военно-воздушного флота. Немецкие дирижабли нанесли немалый урон крупным военным объектам и промышленным центрам своих противников. Так, уже 14 августа 1914 г. немецкий цепеллин сбросил бомбы на Антверпен. Как сообщалось в печати, "по крайней мере девять улиц пострадали от бомб. По приблизительному подсчету около 900 домов повреждены более или менее сильно, а 60 совершенно разрушены. Подсчитать человеческие жертвы пока трудно" [261] "Техника воздухоплавания", 1914, № 4–5, с. 188.

.

15 августа цепеллин подверг бомбардировке станцию Млава (Восточная Пруссия), занятую русскими войсками. По свидетельству одного из летчиков, рано утром "…цепеллин начал уже кидать бомбы, причем одна из них попала в зал 1 класса вокзала, пробила крышу и разорвалась, а другая бомба была брошена на полотно железной дороги, на место высадки одного из эшелонов. На месте оказалось несколько трупов. Всего сброшено было десять бомб" [262] Там же, с. 190.

. Кстати, этот цепеллин был подбит русской артиллерией. 7 марта 1915 г. германские цепеллины произвели налет на Париж и его окрестности [263] Летопись войны 1914 г., с. 496.

и сбросили 6 бомб, нанесших повреждения городу. Лондон также пострадал от их налетов.

Дирижабли стран Антанты, в том числе России, в свою очередь сыграли немалую роль в разрушении военных объектов противника. В штабе верховного главнокомандующего русскими армиями в начале войны дирижабли считали основным средством стратегической разведки. Как только армия и флот были переведены на военное положение, началась перестройка воздухоплавательных частей в соответствии с требованиями военного времени.

Батальон Офицерской воздухоплавательной школы был расформирован, его личный состав направлен на укомплектование запасного воздухоплавательного батальона, 12, 13 и 14-й воздухоплавательных рот. Остальные воздухоплавательные роты пополнены личным составом в соответствии со штатами военного времени. Роты с управляемыми аэростатами дислоцировались в Луцке, Бердичеве, Белостоке, Лиде, Сализи (близ Петрограда), Брест-Литовске, Ковно, Гродно и других пунктах. Для обслуживания дирижаблей здесь были построены 14 эллингов, располагались базы снабжения и питания дирижаблей газом. Для сравнения: в Германии имелось 39 оборудованных стоянок для дирижаблей с 53 эллингами (из них 39 больших). Материальная часть была проверена и приведена в боевую готовность.

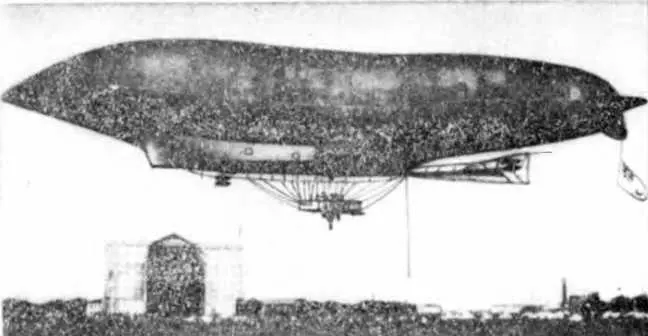

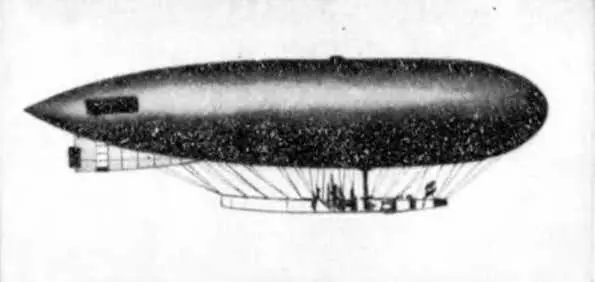

Дирижабль "Лебедь"

Русские воздухоплавательные части имели на вооружении 14 управляемых аэростатов. Эго составляло только часть того, что предусматривалось мобилизационным планом. В день объявления войны армия должна была иметь 14 больших и 14 малых управляемых аэростатов. Но накануне войны в связи с успехами авиации строительство дирижаблей малой кубатуры было приостановлено.

Почти все дирижабли России, за исключением четырех самых крупных, были устаревшей конструкции и развивали незначительную скорость полета — порядка 35–55 км/ч при максимальной высоте полета до 3 тыс. м. Как боевые единицы, они ценности не представляли. Среди 14-ти дирижаблей имелось десять различных конструкций и систем, что крайне осложняло их эксплуатацию. Для разведки тыла неприятеля они были признаны непригодными и остались на своих базах.

Дирижабли "Кондор", "Астра", "Буревестник", "Альбатрос". Большие управляемые аэростаты России были построены и приняты на вооружение в 1913 г. и распределялись следующим образом. Дирижабль "Кондор" придавался 2-й воздухоплавательной роте в Брест-Литовске. Его объем 9600 м 3, скорость полета 55 км/ч, потолок 3000 м, экипаж 7—10 человек. Строился на заводе "Клеман-Баяр" во Франции. Дирижабль "Астра" находился на вооружении 3-й воздухоплавательной роты в городе Лиде. Этот нежесткий корабль объемом 9800 м 3был построен на заводе "Астра" во Франции. Скорость полета 63 км/ч, потолок 2500 м, экипаж 8—12 человек. Дирижабль "Буревестник" придавался 4-й воздухоплавательной роте в городе Бердичеве.

Дирижабль "Альбатрос"

Этот аппарат мягкой системы типа "Парсеваль" строился в Германии. Его объем 10 000 м 3, скорость 75 км/ч, потолок 2 тыс. м, экипаж 7—10 человек. Дирижабль "Альбатрос" находился при 12-й воздухоплавательной роте в Салиэи. Этот дирижабль нежесткой системы объемом 10 000 м 3построен на Ижорском заводе по проекту Б. В. Голубова и Д. С. Сухоржевского. Скорость 75 км/ч, потолок 2 тыс. м, экипаж 8—12 человек, полезная нагрузка 3200 кг. Все четыре дирижабля были вооружены пулеметами, имели приспособления для сбрасывания бомб и обладали продолжительностью полета до двадцати часов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: