Владимир Кузнецов - Очерки истории алан

- Название:Очерки истории алан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ир

- Год:1992

- Город:Владикавказ

- ISBN:5-7534-0316-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кузнецов - Очерки истории алан краткое содержание

Очерки истории алан - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наконец нельзя не указать на сармато-аланские заимствования в угро-финских языках Восточной Европы, разрабатываемые в последнее время Ф. И. Гордеевым. Исторически картина этих контактов связывается с движением поздних сарматов — ранних алан после гуннского нашествия конца IV в. на север Поволжья, в Татарию и Башкирию, где появляются сарматские археологические памятники I тыс. н. э, (70, с. 66; 71, с. 122; 72, с. 67–80; 73, с. 157–161). В итоге происходивших здесь этнических процессов «сарматские группы были ассимилированы, но их племенные названия сохранились в родоплеменной номенклатуре…» восточнофинских языков, в частности в этнониме «черемис», что этимологически соответствует наименованию «сармат». «Территория, занимаемая сарматами, называлась Сармация», или Сармасия. Это районы, прилегавшие к Волжской Болгарии с юга. Остатки сармат участвовали с сложении волжскотюркских и волжскофинских племен. Ф. И. Гордеев приводит марийское «урмат» — род, семья; наименование башкирского племени «юрмат». Конечный вывод: «В восточнофинских языках действительно имеются поздние иранские заимствования в специфической осетинской форме» (74, с. 8–14).

До сих пор мы рассматривали аланское наследство на масштабном уровне языка, фольклора, генетических связей и культурных контактов с другими народами Кавказа и вне него. Это, так сказать, уровень первого порядка. Уровень второго порядка — выявление аланских элементов — дериватов в современной этнографической материальной культуре. В ней следы влияния аланской культуры менее заметны, что следует объяснять многовековым и сильным воздействием кавказской этнической среды. В результате этого воздействия происходило нивелирование культурной специфики, вырабатывались общие элементы, аланская материальная культура приобретала кавказский облик. Но несмотря на всю «стертость», следы алан в материальной культуре осетин недавнего прошлого еще заметны. Мы выделяем осетин не случайно, ибо именно в их этнографии сохранились наиболее яркие аланские реликты.

В настоящее время Л. Г. Нечаева развивает и пытается обставить детальной аргументацией теорию о конструктивно-генетической связи аланских катакомб и более поздних осетинских склепов, представляющих как бы две взаимосвязанные ступени в эволюции аланского камерного погребального обряда. «Здесь совпадает форма и размеры погребальной камеры, наличие лежанок и, главное, процедура погребения через лаз. Ареал катакомбных и склеповых могильников смыкается: первые в основном в предгорной, вторые в горной полосе центральной части Северного Кавказа… Попав в горы, аланы были вынуждены воспроизводить катакомбы в камне — стали строить сначала подземные, а затем полуподземные и надземные склепы», — писала Л. Г. Нечаева в одной из публикаций по данному вопросу (75, с. 267–292). С тех пор ее концепция не претерпела сколько-нибудь заметных изменений: осетинские заппадзы разных типов — позднейшая модификация аланских катакомб, просуществовавших 2 тысячи лет.

Безусловно, построения Л. Г. Нечаевой привлекают внимание своей кажущейся логичностью и последовательностью: близкое совпадение ареалов катакомб и склепов на Северном Кавказе налицо, принципиальное конструктивное сходство — также; в добавление к этому постулируется хронологический стык и преемственность между аланскими катакомбами и осетинскими склепами. Казалось бы, важная сторона аланского материального наследия вскрыта в культуре осетин достаточно убедительно. Однако рассматриваемый вопрос далеко не так ясен и бесспорен и требует большой осторожности. Серьезные сомнения в концепции Л. Г. Нечаевой уже высказывались (76, с. 4; 77, с. 235–236; 78, с. 63); в частности, склепы с камерами и входными лазами на горном Кавказе появились намного раньше катакомб, а ареал склепов значительно шире ареала катакомб. Все это побуждает нас присоединиться к критическим возражениям В. И. Марковина, В. X. Тменова и М. П. Абрамовой и эту гипотезу в настоящее время не принимать.

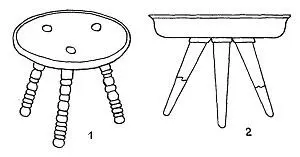

Более реальными кажутся отдельные реликты в материальной культуре, которые не могут объясняться случайным совпадением. Прежде всего укажем широко известный в этнографии трехногий низкий вырезанный или выточенный из дерева столик «фынг», бытовавший у осетин до недавнего прошлого (79, табл. 56). Удивительно сходные прототипы осетинского «фынга» обнаружены в аланских катакомбных могильниках у с. Архон (Северная Осетия), на Рим-горе (близ Кисловодска), в Хасауте и в «Мощевой Балке» (Карачаево-Черкесия; 80, с. 203, рис. 6, 1; 81, с. 171, рис. 4, 7). Это те же самые «фынги» на трех ножках, несущих круглый столик — чашу с высоким бортиком. На культовое назначение аланских «фынгов» указывает то, что в катакомбе 48 Рим-горского могильника на нем стояла деревянная чаша с грецкими орехами и яблоками — остатками ритуальных жертвоприношений (82, с. 56). Осетинские этнографические фынги некогда имели такую же функцию — на них закладывались жертвы, но к нашему времени эта функция оказалась забытой, хотя почтение к фынгу сохранялось. Материалы, собранные этнографом О. А. Габуевой, свидетельствуют, что «фынг» использовался не только как жертвенник, но и в качестве «жертвы» (ос. «нывондаг») покойному, после тризны он посвящался покойному и считался его собственностью (83, с. 89–90). Вот почему древние «фынги» оказываются в аланских могилах.

В этом случае мы имеем редкостное совпадение не только формально-типологическое, но и функционально-идеологическое. Несмотря на существенный хронологический разрыв между аланскими и осетинскими фынгами, мы вправе видеть здесь единую линию развития, одну характерную культурную традицию, указывающую на длительное переживание элементов аланской культуры в этнографическом быте осетин и соседних с ними народов (84, с. 79; 85, с. 185).

Вторая и не менее показательная археолого-этнографическая параллель— пятиугольные амулеты. В аланских катакомбных могильниках они появляются в VII–VIII вв.; происхождение их неизвестно. Наиболее представительны амулеты XI–XII вв. из катакомб станицы Змейской, обычно орнаментированные по лицевой стороне (86, рис. 15). Амулеты складные, состоят из двух прилегающих половинок, образующих полость; в последнюю, вероятно, что-то вкладывалось — наподобие ладанки. Изготовлены обычно из бронзы, но в катакомбах Камунты были обнаружены точно такие амулеты из кожи, прошитые по краям. По лицевой стороне наколами выполнены ритуальные (в позе танца) мужские фигурки (87, с. 316, рис. 248–249). Типологически эти амулеты идентичны более поздним металлическим, назначение их, несомненно, одно. Пятиугольные (и иных форм пластинчатые) амулеты типичны для аланской культуры X–XII вв., хотя, как было-сказано, появились они в VII–VIII вв. (кожаные, но сохранились в исключительных случаях). Пятиугольные амулеты того же типа в этнографическом быте осетин дожили до XVIII–XIX вв. Они дважды встречены в известном склеповом могильнике «Город Мертвых» у сел. Даргавс: один был найден Л. П. Семеновым в 1928 г., второй опубликован В. X. Тменовым с ошибочной атрибуцией «походный стаканчик» (78, с. 118, рис. 24, 2). Как видим, и этот характерный элемент аланской культуры вошел в быт осетин.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: