Владимир Кузнецов - Очерки истории алан

- Название:Очерки истории алан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ир

- Год:1992

- Город:Владикавказ

- ISBN:5-7534-0316-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кузнецов - Очерки истории алан краткое содержание

Очерки истории алан - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Разумеется, в причерноморских степях в первые века н. э. кочевали не только роксоланы, но и другие сарматские племена. Плиний Старший, и частности, кроме роксолан указывает здесь сарматское племя гамаксобиев (19, с. 42) или аорсов, языгов и алан (19, с. 95).

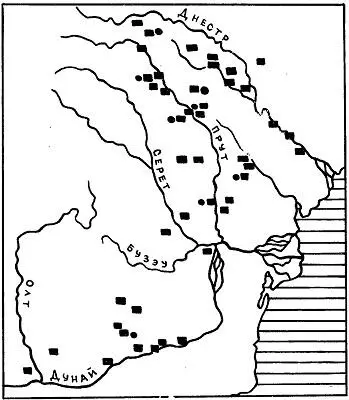

В своем движении на запад позднесарматские племена достигают нижнего течения р. Дунай, расселяясь в Днестровско-Дунайском междуречье (современная Молдавия и северо-восточная часть Румынии). В этом ареале и настоящее время известно более 40 сарматских могильников первых веков п. э., в погребальном обряде и инвентаре обнаруживающих связи с более восточными районами Причерноморья и испытывающих сильное воздействие античной и местных культур (20, с. 68–88; 21; 22, с. 195–208; 23, с. 451–167). Исследователями эти могильники отождествляются с роксоланами и аланами, постепенно проникающими в города Западного Причерноморья — Тиру, Томи, Истрию — и влияющими на их культуру.

В том же ареале начинает выявляться топонимика, связанная с пребыванием сармато-алан, но еще почти не изученная. Так, название с. Олонешты в Молдавии соотносится с этнонимом алан (Аланешты), как и названия села Ясска и города Яссы (ныне в Румынии) с этнонимом асы-ясы (24, с. 355–356). Заметим кстати, что около с. Олонешты А. И. Мелюковой исследован курган с типичным сарматским погребением конного воина II–III вв. А. И. Мелюкова справедливо считает это погребение аланским (22, с. 207–208). Это обстоятельство свидетельствует о реальности именно аланской этимологии топонима Олонешты, а также может в какой-то степени пролить свет на время появления данной номинации. Видимо, то же самое мы можем сказать и относительно топонима Делакеу на берегу р. Днестр, где находится селище первых веков н. э., синхронное погребение из Олонешты (25, с. 60–68). Фонетически Делакеу, на наш взгляд, восходит к осетинскому «Далагкау» — «нижнее село». Следовательно, выше по течению реки должно было располагаться «Уаллагкау» — «верхнее село» того же времени. К сожалению, иранский пласт топонимики Молдавии специально еще не изучался.

Такова общая картина освоения причерноморских степей сарматами в последние века до н. э. — первые века н. э. Успешное продвижение сармато-алан на запад от Дона было обусловлено, с одной стороны, ослаблением и упадком Скифского государства и Боспорского царства в Восточном Крыму, с другой — усилением военно-политического могущества поздних сарматов, особенно рельефного на этом фоне. Проследить все детали постоянных передвижений кочевых племен на столь обширной территории невозможно, и мы и состоянии наметить лишь общие контуры этой пестрой и изменчивой мозаики.

Во II–I вв. до н. э. сарматская инфильтрация захватывает и Крым. С этого времени сарматы четко прослеживаются в некрополе столицы поздних скифов — города Неаполя. Судя по южной ориентировке погребенных, эта волна сарматов проникла в степной Крым из Подонья и украинских степей, т. е. скорее всего через Перекопский перешеек (26, с. 148–149; 27, с. 158). Другая волна сарматов двигалась в восточную часть Крыма через Боспорский пролив из Прикубанья. В III в. до н. э. на территории азиатского Боспора появляются сарматские подбои; несколько позднее они оказываются и и европейской его части. В I в. н. э. сильная инфильтрация сарматов Боспора прослеживается на материалах некрополя Неаполя, и исследователи отмечают наличие сармато-северокавказских элементов в Таврике (26, с. 149–150; 28, с. 147). Таким образом, намечается возможность говорить о двух путях и двух разновременных этапах сарматского заселения Крымского полуострова, причем эти сарматские элементы не идентичны.

Процесс сарматизации Боспора прослеживается не только в археологических (9, с. 324–325; 29, с. 69), но и в ономастических материалах — многие личные имена жителей Боспора имеют иранское происхождение (30, с. 80–95; 31, с. 310, 314, 320, 323–325, 370 и др.), в тоже время происходит встречный процесс эллинизации, и многие сарматы носят греческие имена (32, с. 61–79) и приобщаются к античной культуре.

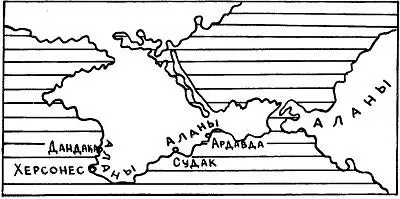

Сарматская волна, захватившая Таврику, была настолько сильной и активной, что в первые века н. э. здесь возникают города с иранскими наименованиями. На западном побережье Крыма это город Дандака, упоминаемый Птолемеем и Аммианом Марцеллином (3, с. 240; 2, с. 288). Этимология названия «Дандака» явно иранская; по В. И. Абаеву, в основе его лежит иран. danta — зуб, староосетинское dandak , «речь шла, надо думать, о каком-то зубовидном выступе или мысе» (33, с. 161–162). Как писал В. В. Латышев, «Дандака ближайшему отождествлению не поддается» (34, с. 288, прим. 10); однако А. Н. Щеглову на основании анализа письменных сведений и археологического материала удалось убедительно локализовать Дандаку на одном из наиболее крупных городищ Крыма первых веков н. э. — городище Алма-Тамак, в устье реки Альмы, севернее Херсонеса. Это укрепленное рвом и валом городище действительно занимает зубовидный мыс, выступающий в море (35, с. 110–113; 36, с. 130). Согласно А. Н. Щеглову, городище Алма-Тамак до III в. было укрепленным римским лагерем, но его древнеиранское название указывает на наличие очевидной скифо-сарматской этнической основы.

В восточной части Крымского полуострова в тот же период возникает город Ардавда, о котором в V в. сообщает анонимный перипл Понта Эвксинского (Черного моря. — В. К.). Это нынешняя Феодосия: «Ныне же Феодосия на аланском или таврском наречии называется Ардабда, т. е. Семибожный. В этой Феодосии, говорят, жили некогда и изгнанники из Боспора» (37, с. 235). Анонимный автор перипла знал точный перевод названия города, ибо Ардавда по-древнеирански действительно означает «семибожный» (33, с. 155; 38, с. 26) — аланы вполне могли иметь прямое отношение к появлению этого города. В этой связи обратим внимание на свидетельство перипла о том, что в Феодосии «некогда», т. е. для автора V в. давно, жили изгнанники из Боспора. Что это за изгнанники? Некоторые ученые полагают, что' в начале II в. Феодосия подверглась нападению алан, что привело город к временному обезлюдению (9, с. 369). Выше мы отмечали, что одна из волн сарматской миграции в Таврику шла через Боспор. Не были ли аланы, опустошившие Феодосию в начале II в. и давшие ей имя на своем языке, этими сарматскими переселенцами из Боспора? Разумеется, ответ на этот вопрос не может быть однозначным, возможны и иные предположения, но предположение о связи боспорских сарматов с разрушившими Феодосию аланами кажется вполне допустимым.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: