Александр Жуков - История Японии [Т.II. 1868-1998]

- Название:История Японии [Т.II. 1868-1998]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1998

- ISBN:5-89282-073-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Жуков - История Японии [Т.II. 1868-1998] краткое содержание

Издание осуществлено при поддержке Японского фонда.

История Японии [Т.II. 1868-1998] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Возможность посылки дополнительной эскадры на Дальний Восток стала обсуждаться военным руководством России сразу после того, как основные силы Тихоокеанской эскадры понесли потери и оказались запертыми в Порт-Артуре. На этом, в частности, активно настаивал адмирал С.О.Макаров, однако в начале войны решение по этому вопросу так и не было принято.

В апреле 1904 г. решение о формировании 2-й Тихоокеанской эскадры все-таки состоялось. В нее была включена часть кораблей Балтийского флота и новые корабли, вводившиеся в строй по программе 1898 г. 7 крейсеров предполагалось дополнительно закупить за границей (в Аргентине и в Чили). Командующим новой эскадрой был назначен начальник главного морского штаба вице-адмирал З.П.Рожественский.

Однако в скором времени появились сомнения в целесообразности принятого решения. Эскадра формировалась медленно, и стало ясно, что к тому времени, когда она будет готова, 1-я, порт-артурская, эскадра по-видимому перестанет существовать, и новое формирование останется один на один с японским флотом. Предлагалось, в частности, отложить посылку эскадры до будущего года, а тем временем значительно усилить ее. Окончательное решение по этому вопросу принял 23 августа 1904 г. сам Николай II — эскадра должна была отправиться немедленно по достижении готовности.

2-я Тихоокеанская эскадра вышла В море в октябре 1904 г. ей предстояло выполнить огромный переход в 18 тыс. миль. Эскадра двигалась очень медленно. На всем пути следования она испытывала сложности с бункеровкой, поскольку Великобритания оказывала давление на нейтральные страны, чтобы заставить их отказаться снабжать русский флот. Кроме того, по пути эскадра занималась боевой учебой — подготовка экипажей находилась на низком уровне, многие офицеры были призваны из запаса или переведены из торгового флота.

О качестве подготовки и, еще более, о состоянии духа офицеров эскадры свидетельствовал «гулльский инцидент», когда 22 октября 1904 г., находясь еще в Северном море, эскадра расстреляла из орудий всех калибров флотилию рыболовных суденышек, промышлявших треску на Доггер-банке, приняв их за японские (!) торпедные катера. Рожественскому с трудом удалось остановить огонь. Этот инцидент, который, как потом утверждалось русской стороной, был следствием британской провокации, накалил и без того плохие русско-английские отношения и сильно затруднил дальнейший путь эскадры.

В феврале 1905 г. на усиление 2-й эскадры была послана спешно сформированная 3-я эскадра под командованием контрадмирала Н.И.Небогатова. В ее состав вошли самые устаревшие корабли, оставшиеся на Балтике после создания эскадры Рожественского. Характеризуя ее, сам Рожественский писал в частном письме:

«Все эти калеки, которые, присоединившись к эскадре, не усилят ее, а скорее ослабят… Гниль, которая осталась в Балтийском море, была бы не подкреплением, а ослаблением… Думаю, что будет лишней обузой и источником слабости».

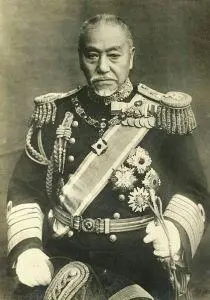

В середине мая 1905 г. обе эскадры соединились у берегов Индокитая и направились во Владивосток. Рожественский решил прорываться туда кратчайшим путем — через Корейский пролив. Днем 27 мая эскадра Рожественского встретилась там с главными силами японского флота под командованием адмирала То̄го̄. В состоявшемся Цусимском сражении японцы потеряли 3 миноносца; потери русских составили 8 броненосцев, 4 крейсера, вспомогательный крейсер, 5 миноносцев и несколько транспортов. 4 броненосца и миноносец сдались в плен. На борту одного из них находился тяжело раненный в голову еще в начале боя адмирал Рожественский, который был помещен в госпиталь в Сасэбо.

Адмирал То̄го̄ навестил там своего поверженного противника. В качестве переводчика он взял с собой бегло говорившего по-французски 20-летнего лейтенанта, потерявшего в Цусимском бою два пальца на левой руке. По странному стечению обстоятельств это был Ямамото Исороку, будущий командующий японским Объединенным флотом, разгромивший в 1941 г. американскую военно-морскую базу в Пирл-Харборе.

По возвращении в Россию адмиралы Рожественский, Небогатое и еще несколько офицеров были отданы под суд. Рожественский мужественно брал всю вину за случившееся на себя, но как тяжелораненый был освобожден от наказания; остальных приговорили к расстрелу, замененному затем длительными сроками заключения.

Внутреннее положение Японии во время войны

После начала войны борьба парламентской оппозиции с правительством немедленно прекратилась. Уже после начала войны, 1 марта 1904 г. состоялись парламентские выборы, принесшие победу коалиции Сэйю̄кай и Кэнсэйхонто̄. Накануне открытия парламентской сессии состоялось объединенное заседание этих партий, на котором было принято решение о поддержке правительства Кацура.

На парламентских сессиях 1904 и 1905 гг. политика правительства неизменно получала полное одобрение. Парламентские партий безоговорочно поддерживали все, даже самые непопулярные меры. За первый военный год налоги были увеличены на 50 %, за второй год — на 100 %. Была введена государственная монополия на табак и соль, повышены налоги на сою, сахар, масло, алкогольные напитки, хлопчатобумажные и шерстяные изделия и др. Земельный налог за время войны повышался дважды и в итоге увеличился с 3 до 17,5 % цены земли. В качестве компенсации землевладельцам правительство в 1904/05 фин. г. повысило импортные пошлины на рис, пшеницу, бобы и другие сельскохозяйственные продукты. Это действительно несколько улучшило положение производителей сельскохозяйственной продукции (в первую очередь, крупных), но одновременно привело к взвинчиванию цен на продукты питания.

Война тяжело отразилась на материальном положении японских трудящихся. К концу 1904 г. цены выросли в среднем на 12 % по сравнению с предыдущим годом, а к концу войны — на 19,5 %. Особенно подорожали товары первой необходимости: например, соль и сахар — почти в 2 раза по сравнению с 1901 г. Условия труда рабочих ухудшились, продолжительность рабочего дня на предприятиях нередко доходила до 16 час. В то же время реальная заработная плата снижалась. В деревне мобилизация в армию трудоспособного мужского населения привела к нехватке рабочих рук, в результате чего в 1905 г. сократились посевные площади основных зерновых и технических культур.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Александр Жуков - История Японии [Т.II. 1868-1998]](/books/1074177/aleksandr-zhukov-istoriya-yaponii-t-ii-1868-1998.webp)