Денис Хрусталёв - Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в.

- Название:Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Евразия

- Год:2008

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-8071-0302-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Хрусталёв - Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в. краткое содержание

Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Такая общая картина, исключающая частные варианты и неожиданные рецидивы, предстает перед наблюдателем в качестве непосредственного результата нашествия хана Бату, его естественного следствия. При этом часто из поля зрения выпадают или берутся в скобки те примечательные и сложные социальные и политические процессы, которые шли в русских землях в течение первых 10–15 лет после появления монгольских войск на границе Рязанского княжества. А ведь именно в эти годы для большинства жителей и властителей Руси наступил тот «момент истины», когда они оказались на перекрестке магистральных путей своей дальнейшей судьбы, судьбы своих детей и внуков. Их выбор наиболее предпочтительного маршрута тогда предопределил многое в будущем. И именно коллизии указанных лет подводят нас к действительному «результату Батыева нашествия». Позднейшее развитие уже не было столь сложно проектируемым.

Это объясняет причины, по которым картина жизни русских земель в период после похода Бату-хана и до оформления в северо-восточных землях Руси «татаро-монгольского ига» очень важна при подготовке выверенного ответа на щепетильные и зачастую весьма насущные вопросы о возможных путях развития нашей страны как в предшествующие эпохи, так и в нынешнее время.

Глава 1

Накануне

Готовясь описывать редкое народное несчастие,

гибель воинств и Княжений Российских,

порабощение Государства, утрату лучших областей

его, считаем за нужное обозреть тогдашнее

состояние России, от времен Ярослава Великого до

нашествия сих грозных иноплеменников.

Н. М. Карамзин[2] Карамзин, 1991. С. 462.

§ 1. Русские земли к началу 30-х гг. XIII в

К XIII в. на Руси было известно до 13 крупных территориальных образований — земель, фактически представлявших собой суверенные государства [3] См.: Горский, 1992. С. 161.

. Девять из них закрепились за определенными ветвями княжеского рода Рюриковичей: старейший представитель династической линии держал главный город, а остальная «братия» наделялась волостями внутри подконтрольной территории [4] Горский, 1996 (1). С. 6.

. В четырех землях (Киев, Новгород, Псков, Переяславль Южный), где своей династии не сложилось, на главном столе чередовались князья различных ветвей Рюриковичей, отчего эти владения иногда обозначают как «общерусские» держания. К разряду общерусских могли попасть и земли, где династическая линия пресеклась (Галич); тогда претендовать на стол мог любой властитель — как русского, так и иноземного происхождения. Наследственное право и право старейшинства в этом случае практически никогда не соблюдались, а окончательное решение зависело как от военной мощи претендента, его харизмы, так и от воли жителей земли, то есть прежде всего главного города.

Основным стержнем политической жизни Руси второго-третьего десятилетий XIII в. была борьба за контроль над «общерусскими» столами между четырьмя сильнейшими династическими ветвями: черниговскими Ольговичами, волынскими Изяславичами, смоленскими Ростиславичами и суздальскими Юрьевичами. Фактически к середине 1230-х гг. Русь распалась на четыре группы политических образований, находящихся в той или иной степени зависимости (порою вассальной) от одного из сильнейших территориально-династических центров. Подобные объединения возникали в истории Руси не раз, и их рыхлый внутренний характер, а также борьба с другими объединениями неизменно приводили к развалу и дезинтеграции. Однако считается, что сложившиеся накануне монгольского нашествия группы земель могли стать к концу XIII в. прообразами трех-четырех независимых государств, поделивших между собой всю территорию Руси. Нашествие Батыя существенно изменило намечавшиеся перспективы оформления новых государственных образований, статус земель и их политические возможности.

Попытка разобраться в степени и характере этих изменений потребует подробного всматривания в события политической истории накануне Батыева нашествия. Для этого постараемся кратко представить тот «политический багаж», с которым пришла каждая русская земля-княжение к отмеченному рубежу.

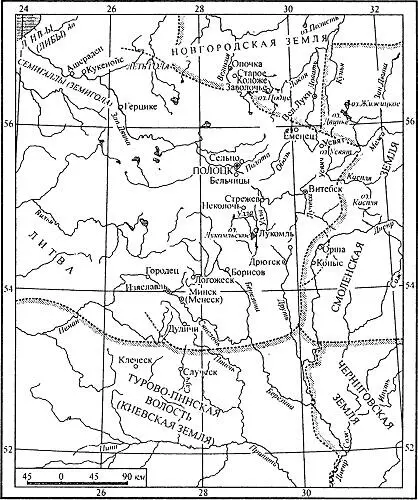

В рассматриваемое нами время процесс обособления русских княжеств имел уже более чем двухвековую историю. Полоцк первым приобрел собственную династию из рода Рюриковичей. В начале XI в. Владимир Святой передал эту землю своему сыну Изяславу, за потомками которого утвердилось наследственное владение этой областью. Уже в начале XII в. ливы, курши, земгалы и латгалы были данниками Полоцка [5] Назарова, 1986. С. 181.

. Однако контроль над племенами Латгалии и Подвинья русские князья на рубеже XII–XIII вв. практически мирным путем уступили Ливонскому ордену и Рижскому архиепископу [6] Алексеев, 1966. С. 169–173, 283–285; Алексеев, 1975. С. 238; Алексеев, 2006. С. 19.

. Давление Литвы периодически ставило Полоцкое княжество на грань выживания. К XIII в. княжество пришло сильно раздробленным и лишенным политического веса. В 1223 г. в результате короткого похода смоленские войска утвердили свой протекторат над полоцкими землями [7] НПЛ, 263; Алексеев, 1966. С. 282–288; Алексеев, 1980. С. 233; Алексеев, 2006. С. 21.

. Судя по всему, за местной династией сохранились лишь мелкие, зависимые от Смоленска (и Литвы) держания внутри полоцкой земли: Минское, Витебское, Друцкое, Изяславское, Городецкое и Логожское княжества [8] Алексеев, 1966. С. 252–281; Рапов, 1977. С. 54–65.

.

В конце XI в. беспокойные внуки Владимира — старшего сына Ярослава Мудрого — Володарь и Василько Ростиславичи закрепили за своими потомками Перемышльское и Теребовльское княжения. Их объединил Владимир Володарьевич (1124–1153 гг.), который, кроме того, присоединил некоторые соседние земли. Эти области стали костяком обширного политического образования, столицей которого в начале 40-х гг. XII в. был признан Галич [9] Крип'якевич, 1984. С. 17.

. Пика своего могущества Галицкое княжество достигло при Ярославе Осмомысле (1153–1187 гг.), который «отворял Киеву врата» и фактически контролировал старейший русский стол. Красочный некролог этому правителю содержал летописный источник, воспроизведенный В. Н. Татищевым: «Сей князь был честен и славен во всех землях… Со всеми князи жил в любви и совете, паче прилежал о устроении земли, и тако всем соседем был страшен. Никто не смел на него нападать, зане воеводы, непрестанно греком, венгром и чехом помогая, искусны в воинстве и храбры в битве были. Земля же его во всем изобиловала, процветала и множилася в людех, зане ученые хитрецы и ремесленники от всех стран к нему приходили и грады населяли, которыми обогасчалась земля Галицкая во всем…» [10] Татищев, 1995. С. 143.

. Однако уже при сыне Ярослава, Владимире, стабильность в регионе была нарушена политической активностью галицких горожан и бояр, а также претензиями соседней Венгрии.

Интервал:

Закладка:

![Денис Хрусталёв - Ледовое побоище в зеркале эпохи [Сборник научных работ, посвященный 770-летию битвы на Чудском озере]](/books/1062589/denis-hrustalev-ledovoe-poboiche-v-zerkale-epohi-sbornik-nauchnyh-rabot-posvyachennyj-770-letiyu-bitvy-na-chudskom-ozere.webp)