Денис Хрусталёв - Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в.

- Название:Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Евразия

- Год:2008

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-8071-0302-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Хрусталёв - Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в. краткое содержание

Русь от нашествия до «ига». 30–40 гг. XIII в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Аналогичные процессы наблюдались и в Рязанской земле, которая уже в начале XIII в. подверглась наиболее значительному размежеванию: простой подсчет показывает, что область была разделена более чем на десять (!) наделов, хотя достоверные сведения сохранились только об отдельных княжениях в Пронске и Белгороде [20] Рапов, 1977. С. 126–128, 132–133.

. Подобная плотность и чересполосица существенным образом сказались на политической жизни региона. Более жесткой и кровопролитной междоусобной борьбы, чем среди рязанских князей, древнерусская история не знает. Так, в 1217 г. князья Глеб и Константин Владимировичи пригласили на пир в село Исады (6 км от Старой Рязани) пятерых своих двоюродных братьев и одного родного (Изяслава). Только братья начали «пити и веселитися», как были перебиты дружинниками Глеба и Константина, которые после этой резни бежали к половцам и еще не раз [21] НПЛ, 58; Рапов, 1977. С. 127–128.

. После событий в Исадах Рязанским великим князем стал Ингварь Игоревич, чудом уклонившийся от приглашения на пир, как отмечено летописью: «не бе бо приспело время его» [22] НПЛ, 58.

. По сообщению, сохранившемуся у В. Н. Татищева, умер он в 1235 г. [23] Татищев, 1995. С. 230.

Ему наследовал сын Роман, смененный вскоре (по необъяснимым причинам) братом Юрием, который оставался верховным рязанским властителем вплоть до монгольского нашествия [24] Воскресенская летопись под 1217 г. указывает на то, что после смерти Ингваря князем стал Роман Ингваревич, но в других летописях под 1237 г. великим князем Рязанским назван Юрий Ингваревич (ПСРЛ, VII, 243; I, 514–515; IV, 31; V, 173; XV, 366–367). Известно, что Роман погиб в 1238 г., защищая Коломну, т. е. возможно он и стал после смерти отца обладателем Рязани, но по каким-то причинам вскоре уступил ее брату (Кузьмин, 1965. С. 160; Рапов, 1977. С. 132).

. В общерусской политической жизни рязанские князья в начале XIII в. склонялись то к Владимиро-Суздальскому, то к Черниговскому княжеству, но после походов Всеволода Большое Гнездо зависимость от северного соседа возобладала полностью [25] Кузьмин, 1965. С. 130–144.

.

О междоусобной борьбе и системе дробления Муромской земли мы известий не имеем. Значение и объем этого окруженного лесами владения были невелики, и стабильность там, вероятно, удавалось поддерживать без труда. Около 1205 г. князем здесь стал Давыд Юрьевич, а в 1228 г. ему наследовал сын Юрий, встретивший монгольские войска вместе с рязанскими князьями в 1237 г. [26] Рапов, 1977. С. 126, 131.

В этот период в летописи зафиксирована полная зависимость муромских князей от Владимиро-Суздальского властелина, для которого они исполняют роль руководителей вспомогательного войска, то есть вассальную службу [27] Во время похода на Рязань в 1207 г., на Волжскую Болгарию в 1220 г. и Мордву в 1227 г. См.: Горский, 1996 (1). С. 12.

.

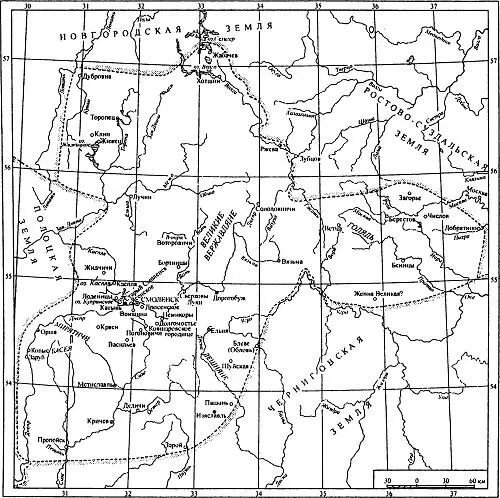

Влияние Юрьевичей сказывалось и за западной границей их владений, в Смоленске. Этот город и область после смерти Владимира Мономаха (1125 г.) были переданы деятельному сыну Мстислава Великого Ростиславу, активность которого привела к закреплению стола за его потомками. В 1154 г. Ростислав после смерти брата Изяслава получил Киев, но был выбит оттуда черниговскими войсками Изяслава Давыдовича. Вторично завладев древнерусской столицей в 1159 г., Ростислав владел ею до своей смерти в 1167 г. [28] ПСРЛ, I, 343, 353.

В Смоленске ему наследовали сыновья: Роман, а затем Давыд [29] Рапов, 1977. С. 159–160.

. Их брат Рюрик, имевший держания как в Киевской, так и в Смоленской земле, неоднократно владел Киевом в период с 1173 по 1211 г. После смерти в 1230 г. Мстислава Давыдовича, старшего из второго поколения Ростиславичей, смоленский стол более двух лет оставался вакантным [30] Дж. Феннел предполагает, что смоленский стол после 1230 г. занял один из Ростиславичей: брат Мстислава Давыдовича Владимир Псковский или сын Мстислава Ростислав (Феннел, 1989. С. 110, прим. 47). Никаких указаний по этому поводу в источниках не содержится.

. Вероятно, смоляне не хотели впускать в город естественного наследника — Святослава Мстиславича, владевшего после 1223 г. Полоцком [31] Голубовский, 1891. С. 196–198, 299; Алексеев, 1980. С. 233–234; Рапов, 1977. С. 179–181; Алексеев, 2006. С. 42.

. Несмотря на сопротивление горожан, в 1232 г. Святослав подошел с полочанами к Смоленску и взял город «на щитъ» [32] НПЛ, 72, 281; Рапов, 1977. С. 192. Дж. Феннел считает, что Святослав изгнал из Смоленска одного из своих родственников (Ростиславичей), который утвердился здесь после смерти Мстислава Давыдовича (Феннел, 1989. С. 110).

. Судя по всему, этот князь удерживал за собой землю вплоть до 1238–1239 гг., когда летопись представляет нам уже Ярослава Всеволодовича (Переяславль-Залесского Юрьевича) распоряжающимся смоленским столом [33] Алексеев, 1980. С. 234; Горский, 1996 (1). С. 11.

.

В течение всей первой половины XIII в. политическое значение Смоленска неуклонно снижалось. Сначала жизненные силы общины истощили сами Ростиславичи, разросшийся клан которых постоянно имел своего представителя среди участников той или иной междоусобной войны. Далее следовали участившиеся грабежи иноземцев, литовцев, которые вскоре перестали воспринимать смоленскую область как некое препятствие в своих набегах на богатые новгородские города (Русса, Торжок). Литовское влияние в регионе неуклонно возрастало, не встречая какого-либо существенного противодействия со стороны русских княжеств [34] Алексеев, 2006. С. 42.

. Позднее вслед за Полоцком эти земли окончательно подпадут под власть Литвы, усиление которой во второй половине XIII в. станет основным внешнеполитическим фактором как для Смоленска, так и для других западнорусских земель, прежде всего Волыни. Последняя, однако, оказалась не такой легкой добычей.

Волынскими князьями — после того как в 1156 г. сын Изяслава Мстиславича Мстислав изгнал из Владимира Волынского своего дядю Владимира — стали Изяславичи [35] ПСРЛ, II, 484–485; Рапов, 1977. С. 158.

. В начале XIII в. волынский князь Роман Мстиславич подчинил своей власти Галич, а затем и Киев. Лишь его внезапная смерть в 1205 г. во время похода на Польшу прервала стремительный процесс формирования могущественнейшего государства Европы [36] Головко, 2002. С. 63–68.

. После 1205 г. Владимир Волынский несколько раз переходил из рук в руки, пока в нем в 1214 г. не закрепился сын Романа Даниил, приступивший вскоре к возрождению империи отца. Галич в это время захватили венгры, попытки выбить которых продолжались вплоть до утверждения в 1219 г. в этом городе Мстислава Мстиславича Удалого, который, в свою очередь, вынужден был в 1221–1222 гг. заключить мир с венграми на условиях наследования галицкого стола после его смерти венгерским королевичем Андреем [37] Майоров, 2001. С. 483–484. В. Т. Пашуто датирует договор 1222 г. (Пашуто, 1968. С. 249).

. Мстислав умер в 1228 г., и с этого года берет начало, длившаяся вплоть до монгольского нашествия, затяжная жестокая битва за Галицию, в которой неизменно участвовал и волынский князь.

Интервал:

Закладка:

![Денис Хрусталёв - Ледовое побоище в зеркале эпохи [Сборник научных работ, посвященный 770-летию битвы на Чудском озере]](/books/1062589/denis-hrustalev-ledovoe-poboiche-v-zerkale-epohi-sbornik-nauchnyh-rabot-posvyachennyj-770-letiyu-bitvy-na-chudskom-ozere.webp)