Алексей Бокщанин - Императорский Китай в начале XV века

- Название:Императорский Китай в начале XV века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1976

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Бокщанин - Императорский Китай в начале XV века краткое содержание

Императорский Китай в начале XV века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

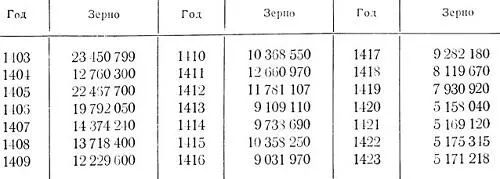

Данные табл. 2 весьма красноречивы. По ним совершенно четко прослеживается тенденция к снижению эффективности хозяйств военных поселений. Отдельные колебания могут объясняться следующим. Резкий спад поступлений в 1404 г. связан со снижением нормы «дополнительных» налогов с военнопоселенцев. Столь же резкое повышение в следующем году — с введением в практику взимания зерна сверх установленной нормы.

[27] Таблица составлена по данным «Мин Тай-цзун ши лу». Насколько достоверны данные официальной китайской средневековой статистики, проверить невозможно. Однако именно налоговая статистика с большей или меньшей приближенностью могла отражать реальное положение вещей.

Заметное сокращение поступлений в 1407 г. явилось результатом отмеченного выше снижения налоговых ставок, а также результатом отправки значительного числа солдат во вьетнамский поход. Аналогичным образом сказались монгольские походы 1409 и 1410 гг. Некоторое повышение поступлений в 1414–1415 гг. объясняется поднятием налоговых ставок в конце 1413 г. В последующие годы тенденция к снижению эффективности военнопоселенческого хозяйства наблюдается особенно отчетливо. Сумма поступлений стабилизируется лишь в 1420–1423 гг. на рекордно низком по сравнению с предшествующими годами уровне — немного более 5 млн. даней.

Вместе с тем общие поступления зернового налога с «гражданских» хозяйств во второй половине царствования Чжу Ди увеличиваются: в 1403–1411 гг. они составляли в среднем 30 млн. даней, а в 1412–1423 гг. — 32 млн. даней. Если соотношение зерновых налоговых поступлений с «военнопоселенческих» и «гражданских» хозяйств в 1403 г. составляло 3:4, то в 1420–1423 гг. оно было уже 1:6. Следовательно, дело отнюдь не в урожайности или же общей деградации сельскохозяйственного производства в стране, а в пороках системы военных поселений. Главный из них заключался в создании благоприятных условий для неограниченной эксплуатации военнопоселенцев их армейским начальством.

Исследователи отмечают, что прямая эксплуатация солдат в качестве арендаторов, домашних слуг, подручных работников и полное или частичное присвоение дохода от их труда военными начальниками прослеживается именно с начала XV в. [206, 60]. Немалую роль в этом сыграло упомянутое разрешение брать, «дополнительный» налог с военнопоселенцев сверх установленной нормы, принятое в декабре 1404 г. Оно не только допускало, но и поощряло изъятие этого налога в размере в 5 раз большем установленных норм [23, цз. 36, 621–622]. Сигналы о «безудержном личном обогащении» военного начальства за счет своих солдат начали поступать ко двору Чжу Ди с весны 1405 г. [23, цз. 39, 649]. Однако правительство не пресекало этого сколько-нибудь действенными мерами, оно ограничивалось лишь увещеваниями военных чинов «не грабить из алчности нижестоящих» [23, цз. 38, 642]. Как показывает цитированный выше указ от 14 февраля 1405 г., позиция центральных властей сводилась к тому, чтобы оставлять военнопоселенцам лишь минимум жизненных средств, а весь прибавочный продукт отбирать. Если даже данное намерение и не осуществлялось полностью на практике, то сам принцип подобного подхода имел немалое значение. Это свидетельствует о том, что военно-поселенческое хозяйство не получало стимула для развития.

Общим результатом описанных явлений было возрастание нормы эксплуатации военнопоселенцев и, как следствие этого, деградация их хозяйства. В этих условиях старания отдельных армейских начальников о повышении рентабельности военных поселений (расширение посевных площадей, забота о снабжении работников орудиями труда и тягловым скотом), что нашло отражение на страницах источников, не могли изменить общей картины и приостановить разложение их хозяйства [23, цз. 26, 478, цз. 39, 658, цз. 221, 2189].

Сильный толчок к разложению хозяйственной деятельности военных поселений помимо прочего дало начало в 1409 г. целой серии крупных походов в Монголию, продолжавшихся с перерывами вплоть до смерти Чжу Ди, и постоянные военные усилия по «поддержанию порядка» во Вьетнаме после 1407 г. Например, цензор Ли Сянь, проверявший дела в провинции Гуанси, в июне 1410 г. докладывал двору: «Военнопоселенцы из различных гарнизонов и караулов [в округе Сючжоу] в последние годы ушли в карательный поход [во Вьетнам], и [военные поселения] постепенно пустеют и приходят в упадок. Остались в основном подростки и вдовы. [С них] трудно требовать уплаты зернового [налога]. Полную норму налога с них не собрать» [23, цз. 104, 1350]. Китайский историк Фан Цзи, специально исследовавший систему военных поселений в период Мин, непосредственно связывает монгольские походы правительства Чжу Ди с разложением этой системы [158, 7]. Этот вывод подтверждается источниками. Начальник уезда Гуйян округа Чэньчжоу провинции Хугуан Лян ИГань, например, докладывал в мае 1410 г., когда осуществлялся один из этих походов: «Очень много народа из [нашего] уезда служит в армии, поэтому дворы имеют [лишь] по одному тяглому. Когда же их посылают на дополнительные повинности, то пахотные поля забрасываются и пустеют. [Сумма] невыплаченных налогов [тем самым] растет и перекладывается на [всю] общину…» [23, Цз. 103, 1337–1338]. Нормальной жизнедеятельности военных поселений мешало также и то, что большое число солдат привлекалось для строительства в начале XV в. новой имперской столицы — г. Пекина.

Нормальному ведению хозяйства мешал и отрыв военнопоселенцев на периодические военные учения. В этом отношении весьма показательна следующая жалоба солдат, поступившая ко двору 11 октября 1411 г.: «В прошлом году [мы] были на военных учениях в столице. Вернулись в начале осени, а в местном гарнизоне требуют [с нас] зерновой налог. Поистине [в данном случае] общественное дело помешало сельскохозяйственным работам. [Мы] жаловались [по инстанции], но нас не слушают» [23, цз. 119, 1510].

Тяжелое положение военнопоселенцев уже к концу первого десятилетия XV в. привело к усилению их бегства с предоставляемой им земли.

В 1407 г. в каждую провинцию страны были назначены один-два чиновника, в обязанности которых входило специально следить за тем, чтобы не было бегства солдат из военных поселений [158, 7]. Однако это не помогло. Бегство военнопоселенцев и связанное с этим перераспределение земельного фонда военных поселений особенно усилилось в 10-х годах XV в. Об этом ярко свидетельствует доклад начальника Судебного ведомства в Пекине Чжу Цзюня от 15 июля 1411 г. Он гласил: «В различных гарнизонах, первоначально расквартированных в Шуньтяне (Пекин. — А. Б. ), Баодине, Юнпине и других областях, правительственным солдатам, [направляемым] в военные поселения для обработки земли, давалось по 50 му земли каждому. Впоследствии из-за повышения налогов, их перераспределения и других причин [солдаты] ушли [с этих земель]. Все их земли захватили новые солдаты правительственных [войск], [которые] либо обрабатывают [их] сами, либо сдают в аренду, распределяя собранное [с арендаторов] зерно [между собой]» [23, цз. 116, 1482].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: