Роман Храпачевский - Военная держава Чингисхана

- Название:Военная держава Чингисхана

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Люкс

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-17-027916-7, 5-9660-0959-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роман Храпачевский - Военная держава Чингисхана краткое содержание

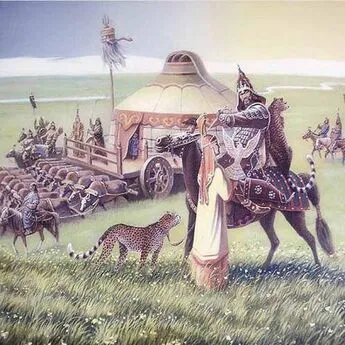

На основании многочисленных письменных источников автор рассматривает особенности государственного механизма монгольской империи, благодаря эффективности которого сравнительно малочисленный народ сумел завоевать полмира.

Большое место в книге отведено вкладу монголов в развитие военного искусства Средневековья, их тактике и стратегии в ходе завоевательных походов первой половины XIII века.

Военная держава Чингисхана - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Про это недвусмысленно говорится в СС в рассказе об улусе Есугая, отца Чингисхана: «людей, когда те откочевали, захватив с собою весь наш улус, улус собранный твоим благородным родителем» [16, с. 88]. Полезно также привести подробное разъяснение Б. Я. Владимирцова динамики развития этого понятия вплоть до периода полноценной государственности: «У древних монголов всякоё объединение родов, поколений, племен, рассматриваемое с точки зрения зависимости от вождя, хаана, нояна, тайши, баатура и т. д., называлось ulus , т. е. «народ-владение», «народ-удел». Например, тайчиуты, рассматриваемые как ряд кровно родственных кланов-родов, представляют собою irgen , т. е. «поколение» или «племя». Но те же тайчиуты, даже часть их, объединенная под предводительством, например, Таргутай-Кирилтуха, являются уже ulus , т. е. «народом-уделом», «улусом» названного предводителя.

Ввиду этого слово ulus может быть переведено, с известными оговорками, как «удел, владение»; только монголов, как истых кочевников, в этом понятии нас больше интересуют люди, а не территории: действительно, первоначальное значение слова ulus и есть именно «люди». Поэтому слово ulus может быть передано и как «народ», т. е. «народ-удел», «народ, объединенный в таком-то уделе», или «образующий удел-владение». Впоследствии ulus означает уже «народ-государство», «народ, образующий государство-владение», «государство» [74, с. 97].

В общем суть явления раннего эля/улуса такова: улус жил, пока были люди, придерживавшиеся определенного руководителя, и улус исчезал, когда люди уходили из него или терялся вождь. Но при этом нельзя переоценивать властные полномочия главы такого раннего улуса XII в. — это был такой вождь, чьи права и функции мало чем превышали роль выборною военного вождя в военной демократии и старшего в роду, все еще сильно зависящего от традиции и обычного права. Как метко отметил Б. Я. Владимирцов: ««Власть» и «права» древне-монгольского хаана до известной степени напоминают то, что обычно является прерогативой атамана разбойничьей шайки» [74, с 80]. Такой выборный хан или каан ставился обычно на время облавной охоты или войны, т. е. «для наездов, набегов, разбоя» и дележа добычи [там же]. Именно поэтому еще так нужны такому вождю прерогативы старшего в «роде», которым по-прежнему мыслился улус (выше уже говорилось, что в социальной организации кочевников понятие родственных отношений выглядело шире, чем просто кровное родство, используется даже термин «псевдородство») для человека традиционной кочевнической культуры. Авторитет освященных обычаем «родовых» порядков помогал вождю со временем формировать властные институты и по-своему цементировать социальные связи, которые теперь замыкались на нем и ею ближнем окружении (дружине — нукерах), а не на аморфной массе «нойонства».

Таким образом, формы социальной организации у монголов XII в. были основаны на рассмотренной выше родоплеменной и улусной системе, где роль территориального фактора второстепенна и зависит только от традиционного или договорного распределения мест кочевок между разными обоками и где роль родового старейшины не более чем ширма для нового центра власти в монгольском этносоциальном объединении — т. е. для вождя улуса. Другими ее важными особенностями у монгольских племен были следующие: 1) военная организация была структурной основой всех центральноазиатских кочевых обществ — от хунну до(монголов Чингисхана, так как воинами считалось все мужское население [20, с. 36]; 2) монгольские протогосударства (улусы) по своим родам делились на правое и левое крыло по десятичной системе. Последнее зафиксировано еще сюнну в III в. до н. э.: «Ставятся сянь-ваны; левый и правый великий военачальник; …отлевого и правого сянь-ванов до данху, сильных, имеющих десять тысяч [всадников], — всего двадцать четыре начальника, для которых установлено звание — вань-ци… Каждый из двадцати четырех начальников также сам назначает тысячников, сотников, десятников, небольших князей, главных помощников, дувэев, данху и цецзюев» [19, с. 40]. В дальнейшем будет рассмотрена трансформация этой традиционной десятичной системы в регулярную армию Чингисхана.

§ 3. Чифдом (вождизм) и протогосударства у кочевников

По Л. С. Васильеву чифдом — «это основанная на нормах генеалогического родства, знакомая с социальным и имущественным неравенством, разделением труда и обменом деятельностью и возглавляемая сакрализованным лидером политическая структура, главной функцией которой является административно-экономическая… Чифдом являет собой как раз тот этап, на котором правитель из слуги общества начинает становиться… господином над ним» [70, с. 40]. Протогосударство-чифдом — это обычное состояние для протогосударств номадов [70, с. 32]. Значение «аристократии» в нем основано не столько на имущественном факторе, хотя он уже и присутствует, но все еще на пережитках меритократии, при этом ранги заслуг уже начинают передаваться по наследству, что есть важнейший признак формирования феномена родовой знати [70, с. 38]. Такие пережитки очень сильны — народы Восточной Азии, даже самые развитые (Китай), вводили в состав своего государственного аппарата понятия и традиции своего далекого номадического прошлого — система счета «заслуг», их официальное оформление была характерна, например, для китайской государственности с самых древних пор. Так, эту систему заслуг фиксирует историческая эпопея «Троецарствие», написанная как раз в конце монгольской династии Юань в середине XIV в., но описывающая реалии (разумеется, в меру понимания автора XIV в.) конца династии Хань, т. e. III в. н. э. Пример этот характерен — автор «Троецарствия» писал на базе исторических повествований, так называемых « пинхуа », бытовавших еще в X–XII вв., что обеспечивает связь времен с периодом монголов Чингисхана. Вот как формулируются в официальных отношениях основания к амнистии, или к продвижению по службе, или просто канцелярские штампы-характеристики китайских «послужильцев» в официальных документах: «Хуан Фу-сун подал доклад о том, что Лу Чжи не виновен и имеет заслуги. Лу Чжи был восстановлен в прежнем звании» [53, с. 12]; «Начальник округа Цзан Минь подал доклад двору о заслугах Сунь Цзяня и тому была пожалована должность» [53, с. 13]; «имеющим заслуги вновь пожаловать награды» [53, с. 14]; «за мои ничтожные заслуги получил нынешнюю должность» [там же]; «людей, не имеющих и цуня [27] Китайская мера длины — 3,2 см.

заслуг, возводит в князья» [53, с. 16].

Интервал:

Закладка: