Роман Храпачевский - Военная держава Чингисхана

- Название:Военная держава Чингисхана

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Люкс

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-17-027916-7, 5-9660-0959-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роман Храпачевский - Военная держава Чингисхана краткое содержание

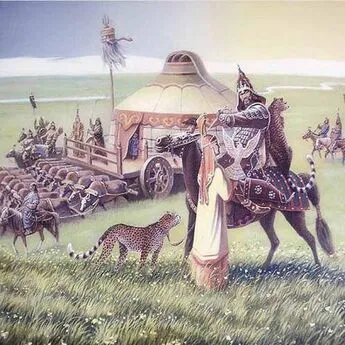

На основании многочисленных письменных источников автор рассматривает особенности государственного механизма монгольской империи, благодаря эффективности которого сравнительно малочисленный народ сумел завоевать полмира.

Большое место в книге отведено вкладу монголов в развитие военного искусства Средневековья, их тактике и стратегии в ходе завоевательных походов первой половины XIII века.

Военная держава Чингисхана - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Уже на самых ранних этапах складывания обоков/иргэнов происходило выдвижение в них руководителей, причем на основе личных качеств. Их функции не были еще подкреплены чем-то более существенным, нежели просто признанием со стороны пока еще равноправных общинников их полезных личных качеств в разрешении тех или иных проблем жизни общины, т. е. признания их заслуг. С развитием отношений внутри такой социальной группы складывалась целостная система выявления предводителей — вождей, в зависимости от их заслуг. Такая форма организации руководства в первоначальных обществах называется меритократией {6} 6 От слова merit — « заслуга ».

. Только со временем, вместе с расширением хозяйственных и иных функций в общине, меритократическая система выдвижения стала подменяться системой имущественной и наследственной, но при этом часто облекаемой в привычные формы «заслуг» вождя. Отсюда и почитание одних людей или родов как более «знатных» по сравнению с другими — в основе этой «знатности» лежит, конечно, не «дворянский» принцип, а признание заслуг предков-родоначальников, перенесенное на их потомков. Вначале это было вполне альтруистическое почитание потомков людей, которые сделали много хорошего для общины, но со временем это превратилось в прикрытие властного и имущественнного расслоения в ней. Привычная, старая система учета заслуг стала освящать новые, властные прерогативы верхушки общины, которая превращалась из равных, хотя заслуженных членов в ее властителей, сосредоточивших в своих руках властные и имущественные рычаги управления. Эта новая суть взаимоотношений, базирующаяся уже на принципе власти, идеологически носила для простых членов общины по-прежнему меритократический характер, т. е. власть и новые имущественные возможности вождей в сознании общинников все еще связывались как с их личными «заслугами», так и с «заслугами» их предков.

Таким образом, и среди свободных общинников протомонгольских племен происходило расслоение, породившее позднее довольно сложную систему стратификации. В развитом обоке уже имелись высшие и низшие прослойки как свободных людей, так и зависимых: высшими были нойоны ( noyad ), за ними следовали простые общинники— араты [114, с. 95], затем лично свободные, но неполноправные члены или простолюдины — карачу и, наконец, настоящие рабы, причем тоже имеющие свои градации — богол [24] Мужского пола.

, инджу [25] Женского пола.

и джалау [26] Потомственные рабы, т. е. потомки рабов.

. Рабство это вначале носило характер военной добычи и было скорее формой патриархального рабства, когда раб был по сути членом большой семьи. Но ко времени Чингисхана рабство уже переходило в классические формы — раб становился личной собственностью общинника, а не всего обока. Так, Чингисхан уже полностью уверен в полной власти хозяина над рабом, в правомерности его требований от раба беспрекословного подчинения, нарушение которого надо карать смертью. В ответ на ходатайство Субэдэя о приеме на службу освобожденных рабов кыпчаков он распорядился так: «Рабы, которые не соблюдают верность господину, разве будут готовы стать верными другим? — и потому казнил их» [56; цз. 121, с. 2976]. Появление неравенства показывает, что постепенно обок перешел от родственного, пусть и все более условного, характера формирования к социальному — выдвигается даже предположение о том, что обок превратился в «иерархическое образование, состоящее из нескольких социальных групп» [117, с. 48].

Тут необходимо коснуться вопроса «степной аристократии», так как он поднимается практически в любом исследовании, затрагивающем социальную организацию кочевников. Рассмотрим сущность этой «аристократии» на примере ранних монгольских племен. Существование обоков, жизнь в них, все более выдвигали в сознании кочевников значение роли их предводителей, которые руководили деятельностью в их обоках и успешно доставляли дополнительные материальные блага, сравнительно с материальным недостатком недавнего одиночного родового существования. Это приводило, наряду с привычной системой выдвижения вождей в рамках меритократии, к закреплению в массах свободных общинников представления о необходимости иметь «аристократию», в конце концов до определенного времени в нее мог попасть каждый — так или иначе отличившись. Становление «аристократии», о которой так часто любили писать исследователи начиная с XIX в. и вплоть до 30-х годов XX в., шло не только снизу, со стороны рядовых общинников, но и со стороны ее самой. Ведь выдвигавшиеся вперед по своим личным качествам вожди — все эти нойоны, сэчэны, мергены — так или иначе, но старались закрепить за своим потомством в наследственном порядке те преимущества, которые были получены ими от остальных людей обока пока еще только в личном порядке. В итоге развития этого процесса появилась резкая грань между ранее равными общинниками — «одни были noyad «господа», другие — xaracu «чернь», bogolcud «рабы» [74, с. 70].

Дальнейшее усложнение социальной системы обоков и иргэнов еще дальше увело этносоциальные объединения от чисто родового принципа формирования и привело к появлению такой формы, как улус (рано заимствованное тюркское слово, означавшее еще в рунических орхонских надписях «народ, племя, страна» [169, с. 25]) или эль (собственно монгольский термин, иногда понимаемый как союз племен). Улусы у монголов — это чифдомы по сути, но организованные для нужд специфически кочевнических. Надо заметить, что, несмотря на их появление, еще довольно долго пользовались и терминами обок или иргэн, путая их поздние трансформации с элем или улусом, происходила взаимозаменяемость терминов по указанной выше причине — консерватизма традиционных названий при уже изменившейся их социальной роли. Кроме того, дело запутывало внешнее сходство старого обока, где во главе стоял родовой старейшина, с чифдомом, в которым его вождь тоже считался старшим рода, но суть власти которого (да и система образования чифдома вокруг него) была уже иной — улусной. Следы этого явления особенно хорошо видны в ЮШ — там часто обоком называется уже улус/эль, а поколением или родом — обок.

При этой внешней неразличимости нельзя забывать одного фундаментального факта касательно сущности всех этих поздних обоков, иргэнов, элей/улусов как протогосударственных форм, в отличие от простых родовых образований: они представляли собой не территории с населением, организованные какой-либо формой власти, а— людей, собравшихся вокруг вождя (одновременно считавшегося и старшим в «роде»), причем территория кочевания ( нутук ) была в улусе не главным. Т. е. если сформулировать кратко: улус — это люди. Или как удачно сформулировал Е. И. Кычанов: «улус — это не просто люди, а особым образом организованный народ» [114, с. 95].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: