Денис Хрусталёв - Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. Том 1

- Название:Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Евразия

- Год:2009

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-91852-007-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Хрусталёв - Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. Том 1 краткое содержание

Для германца освоение Ливонии — героическая страница его истории. Его предки бесстрашно несли слово Божье добрым, но не просвещенным северным язычникам. Волевые бюргеры оставляли свои города в уютной Средней Германии и, нашив на грубые одежды крест, отправлялись в далекие болотные земли, где вели борьбу и словом и делом. Не меньшее значение этот регион играл и в русской истории. Святой воитель — защитник земли и веры — Александр Невский возник в ходе боев в Прибалтике, сформировался здесь как личность и политик. Еще больше чем для русских и немцев события XIII в. имеют значение для прибалтийских народов, вступивших тогда в круг большой континентальной политики и невольно вызвавшие острый цивилизационный конфликт, оформивший раскол Европы на восточную и западную — конфессиональный, политический и культурный разлом.

Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. Том 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Беспокойство полоцкого князя Владимира в таких условиях должно было усилиться. Он не мог долго верить тем сладким словам, которые передавал ему через посредников Альберт. В 1205 году нападению со стороны немцев подверглись ливы, платившие дань Полоцку. Кроме того, часть их земель после этого была обложена новыми повинностями в пользу Риги. Вячко, подписавший мир с Альбертом еще в период похода, мог не знать о тех условиях, которые немцы предъявили ливам. Его могли убедить в том, что данническая зависимость ливов от Руси сохранится. Но это положение со всей очевидностью было нарушено, о чем местные жители не преминули оповестить князя Владимира. Последний немедленно начал приготовления к походу против немцев (на Ригу), который предполагал осуществить весной 1206 г.

В разгар этих приготовлений в Полоцк прибыли рижские послы. Их возглавлял тот самый основатель ордена меченосцев аббат Теодорих. В придворном окружении они встретили группу ливов, которые во время аудиенции у князя, ничуть не стесняясь, публично обвинили немцев в агрессии:

«Они [ немцы ] сообщили, что пришли ради мира и дружбы, ливы в ответ возразили, что тевтоны не хотят соблюдать и не соблюдают мир. Речь их была полна злословия и горечи, а короля они больше подстрекали начать войну, чем заключить мир» [126].

Ливы откровенно склоняли князя Владимира к войне. Это насторожило рижских посланников, которые решили подкупить одного из княжеских приближенных и разузнать подробности. Так информация о готовящемся походе проникла к немецкой делегации, которая сразу послала к соотечественникам гонца с этим известием. Епископ Альберт уже было готовился вновь отплыть в Германию с теми крестоносцами, срок обета которых заканчивался, но задержался. Многие пилигримы также решили остаться еще на некоторое время, дабы воспротивиться угрозе со стороны Полоцка: «тогда многие пилигимы, собиравшиеся отплыть за море, снова приняли крест и вернулись…» [127].

Отправив известие в Ригу, Теодорих решил сообщить об этом Владимиру, который, конечно, был весьма раздосадован тем, что его планы раскрылись. Поразмыслив немного, князь не стал обрушивать гнев на гордого аббата, но сделал вид, что немецкая хитрость удалась: русские узнали, что внезапного нападения им произвести не удастся, и отменили поход. Рижское посольство было отпущено, но с ним направилась и русская делегация, призванная устроить публичное разбирательство взаимных претензий ливов и латгалов, с одной стороны, и немцев-христиан — с другой. Полоцкие дипломаты предложили встретиться с епископом 30 мая чуть восточнее Икесколы, в центре ливских земель и в равноудаленной от немецких и русских укреплений точке.

Все это слишком напоминало провокацию, в которую Альберт не хотел быть втянутым. Во-первых, русские выступали арбитрами в его отношениях с местным населением, то есть немцы играли роль подданных Полоцка, наряду с ливами. Во-вторых, как разузнали рижане, ливы и латгалы собирались прийти на суд вооруженными и в удобный момент убить епископа. Генрих Латвийский обвиняет в этом коварном замысле лично князя Владимира. И, судя по всему, он во многом прав.

Полоцк в эти годы уже не мог выставить значительный контингент войск для отдаленных военных действий. Угроза со стороны Литвы неуклонно возрастала. Горожане боялись оставить беззащитным свой город, который, кроме того, выступал важным участником в посреднической торговле. Конфликт в устье Даугавы в случае своего неблагоприятного исхода грозил долгосрочными потерями в области торговли. Ливская дань, как можно понять из контекста изложения, собиралась лично князем, который не делился ею с горожанами. Поэтому и на особую заинтересованность полочан рассчитывать не приходилось. В походе 1203 г. ополченцы не участвовали, что, видимо, было характерно. То же можно предположить и для похода 1206 г. Князь мог положиться только на свою дружину, а также на союзников из числа прибалтийских народов: собственно ливов, латгалов и литовцев. Это была основная его ударная сила. В ситуации, когда поход как бы отменялся, в действительности из участия в военных действиях исключались только русские дружинники и литовцы. Оставались решительно настроенные местные жители, которых и должны были собрать вокруг себя полоцкие послы 30 мая 1206 г.

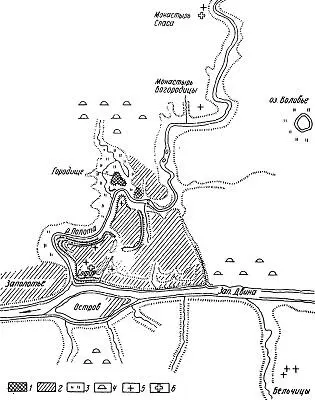

Епископ Альберт, естественно, отказался прибыть на судилище. Напротив, ливы и латгалы собрались на него в большом количестве. Когда выяснилось, что немцы не придут, они решили не дожидаться помощи из Полоцка сами напасть на Ригу (на это и рассчитывал князь Владимир!). Были направлены гонцы во все области Ливонии для сбора ополчения, а пунктом соединения отрядов был назначен замок Гольм, ливские старейшины которого (их возглавлял ливский «князь Ако») были «зачинщиками всего злого дела» [128]. Кроме жителей с побережья Даугавы к Гольму устремились и отряды из Торейды: «толпы ливов стали стекаться к замку Гольм» [129]. Судя по всему, ожидалось прибытие и литовских отрядов. В период сбора основных сил на несколько дней установилось видимое затишье. Самые смелые из ливских ополченцев стали постепенно выдвигаться в предместья Риги, но большинство расположилось в районе Гольма.

Над рижскими немцами нависла серьезная, пожалуй, самая серьезная за все время их пребывания в устье Даугавы, угроза. Если называть действия ливов восстанием, то оно было в 1206 г. всеобщим. Люди разделились на два четко очерченных враждебных лагеря: христиане и все остальные. Запылали церкви и дома новокрещенных. Немецкий гарнизон Икесколы оказался лишен коммуникаций с соотечественниками и фактически в осаде. Оставшись еще на несколько дней в бездействии, рижане могли более никогда не увидеть своего города. Обстоятельства требовали решительных действий, и крестоносцы оказались на них способны.

Судя по сообщению Генриха Латвийского, немцев было только 150, «а врагов громадное количество». Немцы решили атаковать основное укрепление ливов, замок Гольм, расположенный на острове посредине Даугавы. При атаке с другого берега у них не было шансов. В 1203 г. князь Владимир так и не взялся за такой приступ. Рижане попробовали использовать корабли и организовать десант. Пристав к берегу, они, «запев молитву о милости» (вероятно, «Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его» [130]), бросились высаживаться и теснить ливов к замковым стенам. Арбалеты, которыми располагали немцы и которые, по словам Генриха Латвийского, являлись их основным преимуществом, производили на противника, конечно, решительный эффект и наносили серьезный урон. Однако основная причина поражения ливов лежала в области психологической. Крестоносцы действительно в большинстве своем были превосходными воинами, способными устрашить значительное количество миролюбивых ополченцев, рыбаков и сборщиков меда. Кроме того, в глазах пилигримов искрилась уверенность в своей христианской правоте, блистающей даже на страницах сухих латинских хроник.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Денис Хрусталёв - Ледовое побоище в зеркале эпохи [Сборник научных работ, посвященный 770-летию битвы на Чудском озере]](/books/1062589/denis-hrustalev-ledovoe-poboiche-v-zerkale-epohi-sbornik-nauchnyh-rabot-posvyachennyj-770-letiyu-bitvy-na-chudskom-ozere.webp)