Денис Хрусталёв - Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. Том 1

- Название:Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Евразия

- Год:2009

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-91852-007-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Хрусталёв - Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. Том 1 краткое содержание

Для германца освоение Ливонии — героическая страница его истории. Его предки бесстрашно несли слово Божье добрым, но не просвещенным северным язычникам. Волевые бюргеры оставляли свои города в уютной Средней Германии и, нашив на грубые одежды крест, отправлялись в далекие болотные земли, где вели борьбу и словом и делом. Не меньшее значение этот регион играл и в русской истории. Святой воитель — защитник земли и веры — Александр Невский возник в ходе боев в Прибалтике, сформировался здесь как личность и политик. Еще больше чем для русских и немцев события XIII в. имеют значение для прибалтийских народов, вступивших тогда в круг большой континентальной политики и невольно вызвавшие острый цивилизационный конфликт, оформивший раскол Европы на восточную и западную — конфессиональный, политический и культурный разлом.

Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. Том 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

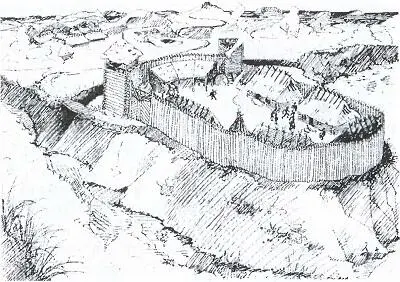

В целом, следует говорить, что, при наличии очень широкого и интенсивного русского культурного влияния в Герцике, мы не располагаем археологическими данными, указывающими на присутствие в городе постоянного славянского населения. Иначе обстояло дело в Кукенойсе, где совершенно ясно прослеживается массовое присутствие русских жителей. Археологами вскрыта даже жилая постройка с завалинкой у внешней стороны стены — характерная для Руси особенность, но нигде более не встреченная на территории Латвии. Обнаружены также остатки каменной постройки XII в., «гипотетически отождествляемой с православным сакральным строением», и рядом фрагмент колокола [48] Об археологических раскопках в Кукенойсе см.: Стубавс, 1962. С. 52; Стубавс, 1964. С. 62–63; Мугуревич, 1965. С. 30–34; Стубавс, 1966. С. 28–29; Стубавс, 1967. С. 115; Штыхов, 1978. С. 59–61. О находках предметов православного культа на территории Латвии см.: Назарова, 1987. С. 202–203.

.

Кукенойс располагался также на правом берегу Даугавы, но значительно ниже по течению, примерно в 100 км от устья. Городище занимало мыс при впадении небольшой речки Персе (ранее — Кокна) [49] Насонов, 2002. С. 138. Традиционным считается перевод «Кокнесе» ( Koknesē ) как «Кокны-нос», т. е. мыс Кокны (Пашуто, 1951. С. 38; ГЛ. С. 487, прим. 48 (С. А. Аннинский); Казакова, Шаскольский, 1945. С. 12). Однако прямых доказательств того, что ранее река Персе именовалась Кокна, нет. Это заставляло некоторых исследователей искать другие объяснения названия. Так, Кейсслер считал, что название города «латышского происхождения и обозначает лесистую местность» (Кейсслер, 1900. С. 4, прим. 6). А П. А. Стародубец предпочитал производить «Кокнесе» от латышского же слова «Кокнезис» — «несущий деревья» (Стародубец, 1955. С. 200).

. Его положение обуславливалось наличием удобной переправы через Даугаву, обеспечивающей сухопутное сообщение между областями расселения латгалов и селов. Три этнические группы (латгалы, селы, русские) и образовали основную составляющею населения Кукенойса. Археологические раскопки А. Я. Стубавса в 1961–1966 гг. обнаружили, что уже в X в. здесь существовало укрепленное поселение с плотной внутренней застройкой [50] Стубавс, 1966. С. 28–29; Штыхов, 1978. С. 59–60.

. О значительном росте поселения в исторический период говорить не приходится. Княжение в Кукенойсе всегда оставалось небольшим, включающим лишь ближайшую округу [51] См. о территории подчиненной Кукенойсу: Стародубец, 1955. С. 203.

. В политическом отношении оно, вероятно, примыкало к Герцике и составляло особый замковый округ. Речь идет о поселении, преимущественной функцией которого было обеспечения безопасности торговых путей, пересекающихся в этом месте. Не удивительно поэтому, что в числе жителей присутствовали и русские, представленные здесь, в отличие от Герцике, в основном княжескими дружинниками. Об этом свидетельствуют не только археологические материалы, но записи очевидцев, таких как Генрих Латвийский, называвший Кукенойс ( Kukenoys ) «русским замком» ( сastro Ruthenico ), а Герцике ( Gercike ) преимущественно «городом» ( civitatem ) [52] ГЛ, X, 3; XI, 8; XIII, 4; XVIII, 4. См. также: Назарова, 1987. С. 205. П. А. Стародубец отмечал, что Кукенойс в источниках всегда обозначается как castrum (замок), и никогда civitas (город), что характерно для обозначения Герцике (Стародубец, 1955. С. 201).

.

Единственный известный по письменным источникам князь Кукенойса носил славянское имя Вячко ( Vetseke , Вячеслав) и правил здесь в начале XIII в. [53] О нем см.: Taube, 1935. S. 418–433; Taube, 1938. S. 33–34; ГЛ. C. 489–490.

Впервые его упоминает Генрих Латвийский под 1205 г. [54] ГЛ. IX, 10.

Существуют предположения, основанные на уникальных сведениях В. Н. Татищева, согласно которым Вячко возводит свою родословную к полоцким Рюриковичам [55] Татищев, 1995. C. 201, 203, 213; Лыжин, 1858; Сапунов, 1898. С. 8–10; Стародубец, 1955. С. 205.

. Однако ход событий демонстрирует нам его только в качестве военачальника и вассала князя Владимира Полоцкого, после смерти которого мы обнаруживаем Вячко на службе в других землях. В 1208 г. Кукенойс был захвачен немцами, и Вячко вынужден был уступить часть замка вражескому гарнизону. Но в том же году, не выдержав притеснений, вырезал всех немцев, сжег город и с остатками дружины отступил на Русь. Возможно, он участвовал в приготовлении большого наступления на немецкие владения в Прибалтике, которое планировал в 1216 г. князь Владимир Полоцкий. Однако в том же году полоцкий князь внезапно умер, и поход не состоялся. Позднее Вячко возглавил оборону Юрьева (Тарту) и был убит немецкими рыцарями при его штурме в 1224 г. Можно сделать предположение, что после 1216 г. Вячко уже не считал себя подданным Полоцка, но выступал в качестве самостоятельного военачальника, причем развивал свою деятельность в новгородской зоне Прибалтики (в Эстонии).

Нет никакого сомнения, что Полоцк принимал активное участие в создании и усилении первых прибалтийских территориальных объединений. Скорее всего, укрепления на месте старых латгальских поселков Герцике и Кукенойс возникли в середине XII в. также при содействии русских властей [56] Е. Боннель считал Кукенойс основанным в X в. (Bonnell, 1862. Chron. 2, Com. 16), а Ф. В. Баллодис относил его уже к ѴІІІ—ІХ вв., когда оно уже, по его мнению, перешло под контроль русских (Баллодис, 1910. С. 47). В настоящее время считается, что собственно раннегосударственные образования Кукенойс и Герцике возникли примерно в середине XII в. См.: Данилевич, 1896. С. 125–126; Стародубец, 1955. С. 201; ИЭ, 1961. С. 22.

. Однако само полоцкое княжество переживало во второй половине XII — начале XIII в. кризис, вызванный как внутрикняжескими усобицами, так и внешним давлением усиливающейся Литвы. Полоцкие князья не располагали значительными материальными средствами для расширения своей власти в регионе. Их интересы ограничивались регулярным сбором дани и предоставлением военной помощи в случае необходимости. Русские властители часто демонстрировали плохое знание международной ситуации, допускали крупные внешнеполитические ошибки и проявляли дипломатическую близорукость. Объяснения тому были, но их объем остается явно недостаточным для оправдания многочисленных примеров пассивности полоцких князей, приведших в короткие сроки в начале XIII в. к утрате своей зоны влияния в Прибалтике, а затем и к потере большей части своих исконных земель.

§ 2. Полоцк и его власть в Прибалике в ХII — первой четверти XIII в

Интервал:

Закладка:

![Денис Хрусталёв - Ледовое побоище в зеркале эпохи [Сборник научных работ, посвященный 770-летию битвы на Чудском озере]](/books/1062589/denis-hrustalev-ledovoe-poboiche-v-zerkale-epohi-sbornik-nauchnyh-rabot-posvyachennyj-770-letiyu-bitvy-na-chudskom-ozere.webp)