Михаил Елисеев - Нашествие Батыя на Северо-Восточную Русь

- Название:Нашествие Батыя на Северо-Восточную Русь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вече

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4484-7116-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Елисеев - Нашествие Батыя на Северо-Восточную Русь краткое содержание

Опираясь на свидетельства как отечественных, так и зарубежных письменных источников, привлекая многочисленные археологические данные, М. Елисеев постарался как можно подробнее осветить картину похода Батыя на Северо-Восточную Русь.

Нашествие Батыя на Северо-Восточную Русь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

А тогда, в марте 1238-го, Торжок был буквально залит кровью. Пали все руководители обороны, пощады не давалось никому, ни старому, ни малому. « И тако погании взяша град, и исекоша вся от мужьска полу и до женьска, иереискыи чин всь и черноризьскыи, а все изъобнажено и поругано, горкою и бедною смертью предаша душа своя господеви, месяца марта в 5, на память святого мученика Никона, в среду средохрестьную » (Новгородская I летопись старшего извода). Академик В.Л. Янин подвел итог противостояния орды и защитников Торжка: « Таким образом, в повороте ордынского войска на юг решающую роль, несомненно, сыграл героизм защитников маленького Торжка. Распятый и поруганный, так и не дождавшийся новгородской помощи, он сражался насмерть, заслонив Новгород от тяжелых военных испытаний» [87] Янин В. Очерки истории средневекового Новгорода. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 129–130.

. Только хотелось бы добавить – Новгород был спасён также и теми, кто сражался и умирал на берегах Сити.

В пламени гибнущего Торжка нукеры пытались спасти запасы продовольствия, вытаскивали из огня зерно и хлеб, старались затушить горевшие склады и амбары. Падение города открывало прямой путь на Новгород, но Батый пока не спешил, ожидая вестей от Бурундая.

Битва на Сити состоялась 1 марта, а Торжок пал 5-го, и скорее всего, Батый получил весть о победе либо накануне взятия города, либо в этот же день. Понимая, что бояться теперь нечего, и главная опасность ликвидирована, хан распустил свои тысячи облавой в северном направлении. « Безбожнии же Татары, шед взяша Торжек марта 5, на средохрестнои недели, вси люди изсекоша , а за прочими людми погнашеся отъ Торжьку Серегерьским путем до Игначя креста, секуще люди якоже траву, только не дошед за сто верстъ до Новагорода » (Ермолинская летопись, т. 23, с. 76). Обратим внимание на « прочих» людей, за которыми монголы гнались от самого Торжка. Можно предположить, что какая-то часть защитников, несмотря на окружающий город частокол, сумела прорвать кольцо осады и вырваться из погибающего Торжка. Пользуясь суматохой, могли разбежаться пленные, что ещё больше увеличивало толпу беглецов. Понятно, что монголы бросились преследовать убегающих от них русских.

Углубляясь на север, как преследуемые, так и преследователи спровоцировали новую волну беженцев. Массы народа из сёл, деревень и погостов, оказавшихся на пути погони, снялись с мест и бросились в Новгород, ища спасения от приближающейся монгольской конницы. Вот всех этих людей и секли монголы « как траву», преследуя всё дальше и дальше, пока не дошли до Игнач-креста. А там уже либо всех перебили и выполнили, таким образом, поставленную задачу, либо просто не хватило сил для дальнейшего преследования.

О том, где находился Игнач-крест, спорит не одно поколение историков, хотя существует мнение, что это место на реке Полометь, около современных Яжелбиц. Но это не более чем частный момент. Главное заключалось в том, что распуская орду облавой, Батый по-прежнему до поры до времени не держал в уме поход конкретно на Новгород. Без туменов Бурундая джихангир не мог идти дальше на север, безумцем хан не был. А если бы даже и захотел, старый Субудай одернул бы зарвавшегося повелителя. Что же касается рейда до Игнач-креста, то Батый просто не мог отказать себе в удовольствии опустошить новгородскую волость. Монголы грабили и разоряли сёла и погосты, выгребали крестьянские амбары, свозя продовольствие в ханскую ставку, поскольку в пылающем Торжке поживиться удалось немногим.

Орда приближалась к Новгороду, идя «Селигерским путём» вдоль берегов рек Осуги, Таложенки, Цны, Жилинки, Тихвинки и Селижаровки, а затем по льду озера Селигер. Об этом свидетельствует и В.Н. Татищев, отмечая, что « за ушедшими гнались Селигерскою дорогою» (с. 730). Почему именно этим маршрутом? Потому что «Селигерский путь» позволял Батыю избежать хоть и более короткого, зато более трудного перехода через Валдайскую возвышенность по глухим и лесистым местам, где затруднительно было пополнять запасы продовольствия и фуража. Поэтому и сохранились в тех местах селения с характерными названиями – Большие Татары, Малые Татары, Пустынка. Так и дошли степняки до Игнач-креста.

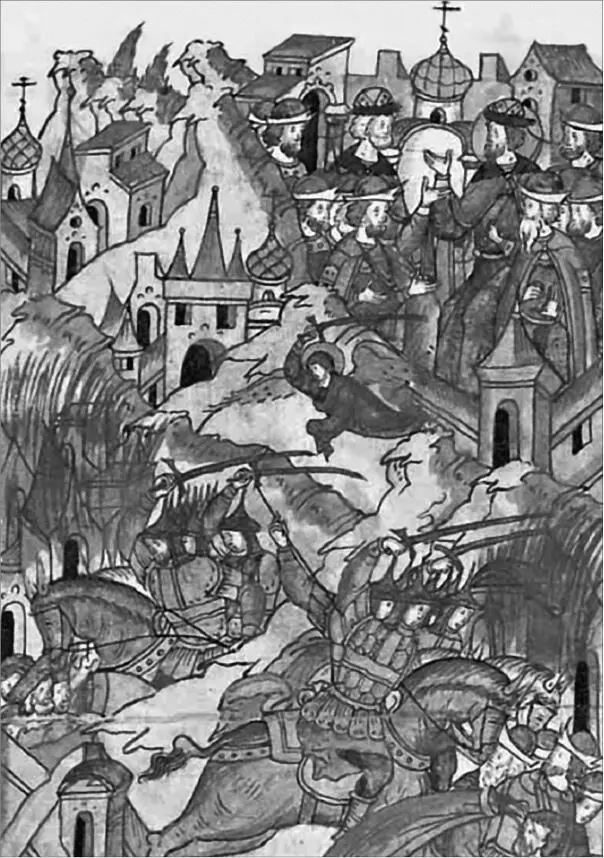

Поход Батыя на Новгород

В городе Ярослав Всеволодович и его сын Александр

Миниатюра Лицевого летописного свода XVI в.

Здесь, по мнению современников, произошло чудо – монголы повернули назад! Каких только «теорий» не высказывалось по этому поводу, начиная от пресловутой распутицы и вплоть до того, что в Новгороде сидел союзник Батыя Ярослав, а потому грозный хан не стал громить его земли. Но всё было гораздо банальнее. Джихангир наконец получил достоверную информацию о том, во что обошлась Бурундаю победа на Сити, и понял, что шансов на победу над Новгородом – ноль. Недаром В.Н. Татищев отметил, что на Сити « татары, победив князей, хотя и великий урон потерпели, поскольку их много раз более, нежели русских, побито» (с. 730). И пусть летописи ни слова не говорят о том, как готовились новгородцы отразить нашествие, это не означает, что если бы под городом появилась монгольская конница, то ей бы не оказали сопротивления. Поэтому и распорядился Батый повернуть коней. В войсках страшные потери, нукеры истомлены непрерывными боями и длительными переходами, запасы продовольствия на исходе, конский состав пополнить негде. Столкновение с новгородской ратью, засевшей в городе, могло закончиться катастрофой.

Мы уже знаем, как объяснили отступление орды новгородцы и их соседи: « Новгород же сохранил бог, и святая и великая соборная и апостольская церковь Софии, и святой преподобный Кирилл, и молитвы святых правоверных архиепископов, и благоверных князей , и преподобных монахов иерейского собора » (Из Тверской летописи). В реальности всё было гораздо прозаичнее, у Батыя уже не было сил начинать наступление на Северо-Западную Русь. Завоеватель велел поворачивать коней на юг, а затем распустил свои тысячи широкой облавой. Так же поступил по его приказанию и Бурундай. Начиналось отступление.

В Великом Новгороде летописец подведет итоги «Батыева погрома»: « Прииде царь Батый на Рускую землю, и много зла безчислено сотвори, городов взял 17, а волостей безчислено, и волости биючи до Игнач креста, и оттоле начаша дани даяти князи Рустии» (Новгородская II летопись, т. 3, с. 129). Пройдет совсем немного времени, и в 1242 году из ставки хана Батыя в низовьях Волги последует грозный окрик: « Того же лета великий князь Ярослав Всеволодичь поиде в орду, позван бысть послом Татарьским к царю Батыеви» (Воскресенская летопись, т. 7, с. 151). И упадет великий князь владимирский на колени перед ханом, чтобы получить от него ярлык на великое княжение. И согласится выплачивать дань, пусть и не регулярную, но от этого не менее позорную.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: