Владимир Петрухин - Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры

- Название:Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Форум

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Петрухин - Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры краткое содержание

Становление основных феноменов начальной русской государственности — городов, государственного права и культа, искусства — рассматривается с учетом взаимодействия разных этнокультурных традиций в Восточной Европе. Завершающий сюжет книги — выбор веры, характеристика начального русского христианства и отвергнутого язычества.

Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

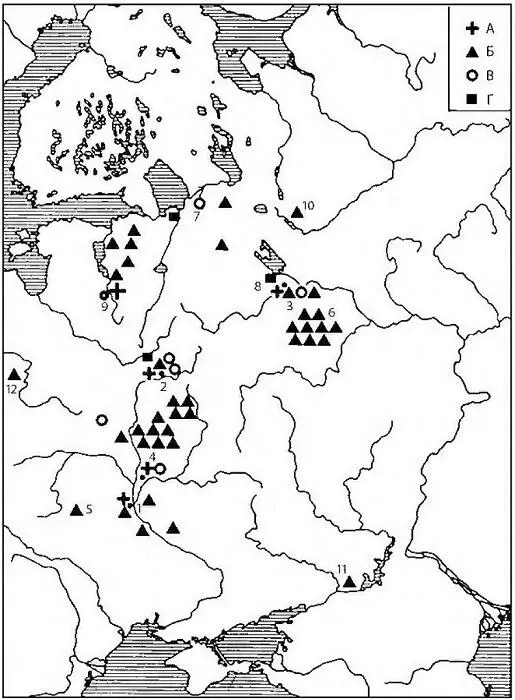

Рассмотренные находки демонстрируют роль традиционных центров Руси (Киев, Гнёздово, Ладога, Псков, Плеснеск) и русской дружины (кресты в камерных гробницах) в процессах христианизации. По новым данным, ранняя христианизация охватывала районы Верхнего Поволжья (помимо Тимерёва, об этом свидетельствует находка в Угличе), мятежный по отношению к Киеву древлянский регион правобережья Среднего Днепра (находка в Искоростене) и два новых региона на юго-востоке в бассейне Дона (Саркел/Белая вежа) и на юго-западе, на Волыни (будущая Галицкая земля).

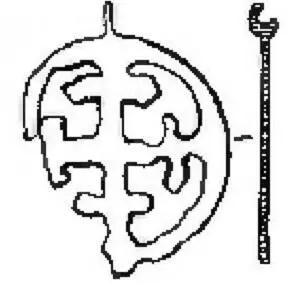

Одна категория находок не поддается однозначной интерпретации и датировке в отечественной историографии: круглые подвески с прорезными крестами [212], суммарно датируемые XII–XIII вв., иногда не увязываются с христианским культом (как новгородская находка, которую М. В. Седова именовала «прорезной монетовидной привеской» (Седова 1981, рис. 14, 1), и упомянутая находка из Саркела (рис. 89), отнесенная С. А. Плетневой к «саркельским ритуальным предметам». Аналогии им известны в Византии (Davidson 1952, pi. 2090–2092; Херсонес Рис. 89. Прорезной крест 2011: № 207). Аналогичная новгородской про-из Саркела (по: Петрухин, резная крестовидная привеска обнаружена в Пушкина 2009. С.163) Галиче (Населення Прикарпаття, рис. 57, 29).

Находка же прорезной привески из камерной гробницы в Плеснеске/Подгорцах (Населення Прикарпаття: 174, рис. 57, 36) [213]позволяет удревнить появление этих христианских амулетов до рубежа Х и XI вв. Наконец, крест скандинавского типа и прорезной крест были обнаружены при раскопках древнерусского Волковыска (АБ. Т. 1. С. 149, рис. 5, 17) [214].

Существенно, что «комплекты» из крестов скандинавского типа и прорезных встречены в четырех разных и важных для становящегося государства регионах, характеризующих пространство ранней христианизации Руси в широком смысле: это Плеснеск/Подгорцы на юго-западе, Саркел на юго-востоке, Волковыск на западе и Минино на Кубенском озере на севере (Макаров 2008. С. 35–38) (см. рис. 90а).

Заметим, к дискуссии об участии Руси в христианизации Северной Европы, что большая часть находок крестовидных привесок на Руси и в Скандинавии идентична: неполные аналогии крестам из листовидного серебра указывает Й. Штекер в Англии (Staecker 1999. С. 94–95 тип 1.2.2, равноконечный «греческий» крест, вписанный в круг), и число аналогий можно расширять, ссылаясь на декор круглых фибул с мотивом креста из Вестфалии и т. п. (ср. Muller-Wille 2003. С. 456–457; Хамайко 2010).

Более редкой и показательной может считаться подвеска в форме перевернутого «креста св. Петра», обнаруженная в Плеснеске (Литвох 2010, рис. 3.3), Шестовице (Петрухин, Пушкина 2009, рис. 2.13), на Городище Тепсень в заполнении «салтовского дома» (Зоценко 2010. С. 471), из погребений на Готланде, в Бирке (968) и в Голдсборо, Англия (Staecker 1999. S. 426; 500; 101, Abb. 37).

С одной стороны крестовидная подвеска раскована под ушко. Впрочем, указанная особенность имеет отношение к технологии (производство ушка), ибо в сходной манере со сходным декором производились и привески — молоточки Тора (Staecker 1999. S. 221), которые, по заключению того же Й. Штекера, были характерными языческими символами эпохи христианизации, призванными проивостоять распространению крестов-тельников (Staecker 2003. S. 467–470). О сходстве этих символов в эпоху христианизации уже говорилось. Перечисленные регионы (за исключением хазарского региона салтовской культуры [215]) можно считать единым пространством для процессов христианизации, первая волна которой естественно затронула элиту — дружину, представители которой (погребенные в камерных гробницах) носили кресты.

Сам обряд и инвентарь указывают на скандинавское происхождение элиты (ср.: Зоценко 2010. С. 471). Показательна при этом камерная гробница № 117/125, где погребенная скандинавка наряду с парными овальными фибулами и крестом носила славянские «волынцевские» серьги (Зоценко 2010. С. 462–463) (см. рис. 90, цв. вкл.). Христианство воспринималось элитой на пути из варяг в греки, в том числе в Константинополе, где была крещена часть варяжской дружины Игоря и очевиден восточный импульс христианизации (ср.: Staecker 2003. S. 473–478).

§ 5. Акты крещения и летописная история

В современной историографии дискуссионными остаются проблемы христианизации Новгорода. Ранние своды не сообщают подробностей о крещении Новгорода, своды XV в. упоминают Акима Корсунянина как первого епископа, поставленного Владимиром. В литературе популярной остается романтическая формулировка «Иоакимовской летописи», привлеченной

В. Н. Татищевым, о крещении Новгорода «огнем и мечом». Иоакимовская летопись считается большинством исследователей компиляцией местного историка конца XVII в., составленной в период возрождения новгородского летописания при патриархе Иоакиме.

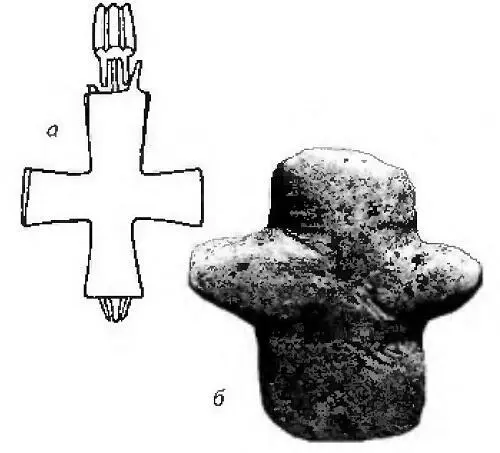

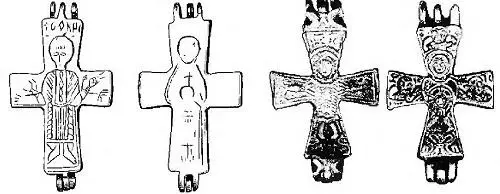

Однако следы пожара в Новгороде, обнаруженные при раскопках и датируемые 972–989 гг. н. э., вдохновляют современных исследователей на то, чтобы усматривать исторические реалии за формулировками «Иоакимовской летописи» (Янин 2004. С. 130–144; Мусин 2002. С. 97). В слое пожара была обнаружена бронзовая привеска-крест с так называемым грубым изображением распятия (рис. 9). Крест был отнесен М. В. Седовой (Седова 1981, рис. 13, 3) к скандинавским изделиям, В. В. Седов даже предполагал моравское происхождение таких крестов. Аналогии кресту, действительно, имеются и в Швеции (Fulgesang 1997. P. 39), и на Дунае (Lovag 1999, abb. 28–35) — нельзя игнорировать их вероятное византийское происхождение (Fulgesang 1997. С. 39–41), особенно если учесть находку в Херсонесе (Херсонес 2011: № 183). Новгородский пожар мог иметь отношение к социальным и даже конфессиональным конфликтам последней четверти Х в., но вряд ли мог вдохновить составителя предания о крещении новгородцев на расхожую книжную (латинскую) формулу о крещении «огнем и мечом». М. В. Седова предположила, что «крест был утерян вскоре после принятия христианства в Новгороде в 988 г.» (Седова 1981. С. 49).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/1065503/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va.webp)