Владимир Петрухин - Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры

- Название:Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Форум

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Петрухин - Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры краткое содержание

Становление основных феноменов начальной русской государственности — городов, государственного права и культа, искусства — рассматривается с учетом взаимодействия разных этнокультурных традиций в Восточной Европе. Завершающий сюжет книги — выбор веры, характеристика начального русского христианства и отвергнутого язычества.

Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Степные города» должны были контролировать домен кагана, простиравшийся от Итиля в дельте Волги до городов Нижнего Дона с Саркелом, Правобережного городища на противоположном берегу, городища Семикаракоры в низовьях Дона. Сеть поселений с белокаменной крепостью в Верхнем Салтове возникла западнее на Северском Донце. Эпонимическая для салтово-маяцкой культуры крепость в Верхнем Салтове ныне практически разрушена современным поселком. Между тем в некрополе — Верхнесалтовском могильнике обнаружен комплекс, проливающий дополнительный свет на хазаро-славянские отношения.

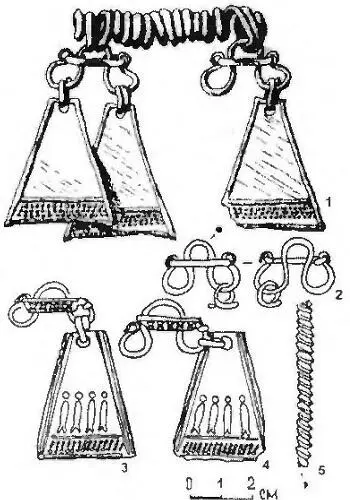

В одной из аланских катакомб могильника (№ 93) вместе с военным предводителем-всадником была похоронена женщина в типичном для смоленских длинных курганов уборе (венчике с трапециевидными подвесками; рис. 10 — Аксенов, Лаптев 2009). Неясно, была ли она пленной наложницей салтовского командира, но она вынуждена была последовать за ним на тот свет, и совершавшие погребальный обряд помнили, что чужестранка могла быть опасной после смерти. Прошло время, и в погребальную камеру проникли люди, которые удалили коленные чашечки у костяка, уже лишенного мягких тканей, чтобы покойник «не ходил», нанося вред живым (ср. об отношении к смерти и «постпогребальных обрядах — в главе XI).

Среди важнейших памятников, свидетельствующих о хазаро-славянском взаимодействии — городище Битица на реке Псел (приток Днепра), центр волынцевской культуры в левобережье Днепра с юртообразными жилищами [100]и комплексами салтово-маяцкой культуры (Комар, Сухобоков 2000; Приймак 2007). В славяно-хазарском пограничье, подконтрольном Хазарии, расположена целая сеть городищ, включая Маяцкое поселение с элементами славянских домостроительных традиций (Плетнева 2002. С. 119–122).

Недавно открытое поселение IX в. со славянскими материалами в левобережье Северского Донца позволяет поставить вопрос о переселении не только алан, но и славян (вятичей) в Нижнее Подонье (Прокофьев 2007; см. также о схожей ситуации в районе Верхнего Салтова и на городище Мохнач — Колода 2007). Исследование славянских памятников в этом хазарском регионе заставляет по-иному рассмотреть вопрос о славянах, которых пленил в Хазарии «на реке славян» арабский полководец Марван в 737 г.: едва ли он добирался до племен именьковской культуры на Самарской Луке Волги (ср. Кляшторный, Савинов 2005. С. 68–72), да и Дон больше подходит для того, чтобы именоваться «рекой славян» (ср.: Джаксон и др. 2007. С. 158–163).

Восточные источники ориентированы на описательные принципы арабской географической школы с упоминанием диковинок быта и т. п. (Новосельцев 1990. С. 122–134). Едва ли не единственным «историческим фактом», связанным с городским строительством и данным в некоем историческом контексте, оказывается упоминание Саркела Константином Багрянородным. Саркел был построен византийцами по просьбе правительства Хазарии — хакана и бека при императоре Феофиле в 840 г. Этот факт «оброс» массой историографических конструкций, продолжающих дискурс Константина: исследователи гадают, против кого была построена крепость на Дону, опираясь на геополитическую ситуацию в Причерноморье, описанную византийским императором в его трактате. Более того, эта крепость вписывалась в целую сеть крепостей хазарского времени в бассейне Дона. Оборонительная система должна была быть направлена против массированной угрозы, каковую исследователи усматривали в славянах, угнетаемых хазарами (С. А. Плетнева), или, по большей части, в венграх (М. И. Артамонов и др.), которые рвались из-под контроля Хазарии на Запад.

Неясность ситуации и, главное, недостаточная исследованность хазарских поселений (сам Саркел не был раскопан целиком; в рамках «Хазарского проекта» [101]продолжаются спасательные работы на гибнущем Правобережном Цимлянском городище напротив затопленного Саркела — Флёров, Петрухин 2004) способствуют умножению квазинаучных построений, основанных на недобросовестном изложении взятых из вторых рук текстов средневековых авторов и произвольном толковании данных археологии и этнической ономастики (см. Галкина 2002; отрицательная рецензия — Мишин 2003).

Е. С. Галкина, стремящаяся поведать широкому читателю о «тайне Русского каганата», приписывает этому историографическому фантому салтово-маяцкую культуру [102]. Она опирается при этом на полемическую статью Г. Е. Афанасьева (Афанасьев 2001), отрицающего интерпретацию салтово-маяцкой культуры как государственной культуры Хазарского каганата. Статья не дает, однако, ответа на главный вопрос: почему выделяется эта культура, какие коммуникации (кроме государственных) оказываются в основе ее целостности, если в этническом отношении эта культура явно гетерогенна? Галкину не интересуют эти проблемы: все сводится к гипертрофии аланского компонента салтово-маяцкой культуры и поискам историографических конструкций, которые позволили бы соотнести эту культуру с изначальной русью.

Такие конструкции обнаруживаются без труда, ибо они были растиражированы энтузиастами исконных корней руси в Восточной Европе: в 1950-е гг. Д. Т. Березовец считал принадлежавшими руси памятники VIII–IX вв. на правобережье Среднего Днепра. Надо отдать должное украинскому археологу — у него были основания предполагать славянские (в его понимании — древнерусские) основы правобережной волынцевской культуры, ибо эта культура была предшественницей северянской роменской, хотя и развивалась под прямым воздействием салтово-маяцкой культуры. Уже говорилось, что изначальную славянскую русь стремился соотнести с волынцевской культурой и В. В. Седов, посчитавший её ареал «Русским каганатом».

В действительности, ареал этой культуры, сочетавшей славянские и хазарские традиции, соотносится с областью летописной хазарской дани с северян (ср.: Петрухин 2005. С. 70–71), но Галкина игнорирует летопись и не может принять концепцию славянской принадлежности исконной руси, ведь цитируемые ею восточные источники противопоставляют славян и русь. Здесь и пригодились аланы как носители салтово-маяцкой культуры. Эта конструкция также имеет давние традиции — сама Галкина указывает на их истоки в отечественной историографии, определившие историографические схемы М. В. Ломоносова и его последователей: это средневековый «учебник» русской истории «Синопсис». Русь возводится там к сарматам, точнее к сарматскому народу роксоланы, «аки бы Росси и Аланы» (Галкина 2002. С. 238). Эта конструкция воспроизводит польскую средневековую этимологическую схему, возводящую поляков к сарматам (об этой схеме шла речь во Введении). Те же средневековые этимологические приёмы наследует Галкина — роксоланы, росомоны для неё все равно что русь: у неё есть непосредственный предшественник, имя которого Галкина упоминает вскользь, ввиду его одиозности даже для науки XIX в. Это Д. И. Иловайский — для простоты ассоциаций он переименовал роксоланов в роксаланов и даже гуннов считал славянами [103], ведь они тоже создали целую империю (Иловайский 1996. С. 70 и сл.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/1065503/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va.webp)