Владимир Петрухин - Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры

- Название:Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Форум

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Петрухин - Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры краткое содержание

Становление основных феноменов начальной русской государственности — городов, государственного права и культа, искусства — рассматривается с учетом взаимодействия разных этнокультурных традиций в Восточной Европе. Завершающий сюжет книги — выбор веры, характеристика начального русского христианства и отвергнутого язычества.

Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Это касается и новгородской версии легенды о призвании варягов: составитель НПЛ, изъявший из «начального» свода космографическое введение, где рассказывалось о расселении славян и других народов, в том числе словен, кривичей и мери и об основании словенами Новгорода, начинает рассказ о призвании с упоминания новгородских людей, волостей словен, кривичей и мери без поминания собственно Новгорода и мест расселения племен (ср. главу II). Упоминание Новгорода как места, где первоначально сел призванный Рюрик, в контексте НПЛ выглядит неуместным, но при этом отражает чтение сокращенного «начального» свода (Гиппиус 2007. С. 217). Первоначальность «новгородской версии» не означает, однако, ее полного соответствия исторической действительности. Разыскания о начале Руси продолжались и после составления Начального свода, преобладающая в списках ПВЛ «ладожская версия» о первоначальном пребывании Рюрика в Ладоге может быть результатом этих исторических разысканий летописцев.

Тематика первоначального княжеского стола в Ладоге была актуализирована поисками в новейшей российской историографии альтернативной «матери городов русских» — столицы Руси (ибо Киев стал столицей иностранной державы). Пока в историографии утверждалась версия первоначальной столицы в Ладоге, в Киеве были сделаны принципиально важные для понимания развития сети древнерусских городов открытия. Раскопками М. Сагайдака на Подоле были открыты древнейшие городские кварталы, ориентированные на речной путь и обслуживание проходящих днепровским путем ладей: планировка этих кварталов повторяла планировку, характерную для балтийских «виков»; схожую планировку имели прибрежные кварталы Ладоги и Гнёздовского поселения [116].

Остатки стен городища на Старокиевской горе были близки по конструкции укреплениям Новгородского Городища. Старокиевское городище существовало в первой четверти Х в. (см. реконструкцию — Михайлов 2010; ср. Комар 2012), позднее там располагался некрополь и княжеский двор (предшествовавший городу Владимира). Эту топографическую ситуацию отражает скандинавские наименование Киева — Koenugardr, «лодочный двор (гард)» (ср.: Джаксон 2001. С. 86).

К. Цукерман (Цукерман 2007. С. 348) характеризует эти открытия как «скромные зачатки городской жизни» в Киеве 880-х гг., риторически сводя проблему к очередной конструкции — фантастическим акциям Русского каганата, якобы приведшим к гибели волынцевской культуры еще в 830-е гг. в построениях А. Комара (очередное наследие историографии Русского каганата в «евразийском» варианте Г. Вернадского) [117]. Олег, однако, появился с варягами и другими жителями Прибалтики в Киеве в 882 г., согласно летописи, — и это мешает «перестройке» русской истории.

Открытие «варяжского вика» времен Олега в Киеве, конечно, не решает всех историко-археологических проблем формирования русской государственности. Главной археологической проблемой остается отсутствие некрополей — погребальных комплексов IX в. как в Киеве, так и в Гнёздо-ве, возле Городища и в Ладоге. Романтические попытки увязать отдельные находки монет или вещи центральноевропейского происхождения с посольством хакана росов при Феофиле (839 г.) или с походом Аскольда и Дира при Михаиле III (С. С. Ширинский, Г. С. Лебедев и др.) вырывали эти находки из более позднего археологического контекста (Х в. — Каинов 2001).

Не выглядят убедительными и попытки интерпретировать обряд волховских сопок как результат синтеза скандинавских и местных финских и славянских традиций в некрополе древней Ладоги (Еремеев 2007; см. также главу IX). Но это археологические проблемы, напрямую использовать их для решения хронологических или демографических вопросов ранней истории нельзя (заметим, что и в Скандинавии комплексы ранней эпохи викингов немногочисленны — это естественно для эпохи становления всякой археологической культуры). В целом материалы Ладоги и Городища достаточно полно демонстрируют начало проникновения скандинавской руси в бассейн Волхова и формирования там сети городских центров с дружинными древностями, концентрация которых на Городище в 860-е гг. сопоставима с данными летописи о призвании варяжских князей [118]. Ни письменные, ни археологические источники не дают оснований для «перестройки» русской истории.

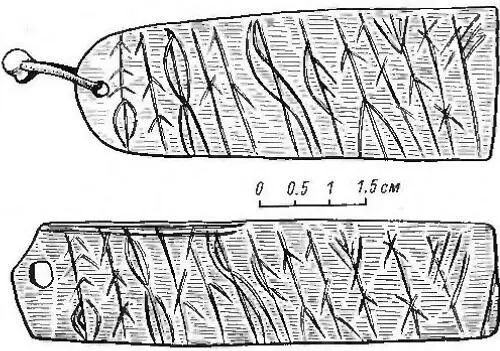

Е. Н. Носов деликатно характеризует комплекс скандинавских находок с Городища как «вуаль» — термин призван продемонстрировать, что скандинавские находки лишь «прикрывают» восточноевропейскую основу культуры Городища. Вместе с тем концентрация находок в слое поселения схожа, по компетентному мнению И. Янссона, с ситуацией в главном скандинавском городе на пути из варяг в греки — Биркой (Янссон 1999). Находки характеризуют яркие черты скандинавского убора и религиозного быта (амулеты, в том числе привески с руническими надписями, рис. 14). Более того, обнаружены следы производства скандинавских вещей. Обитатели Городища демонстрировали свою причастность к варягам из-за моря.

В. Л. Янин признает Городище первоначальным Новгородом, где сел, опираясь на «прецедентный договор» (ряд), призванный князь Рюрик. После смерти первого князя его наследники обратились к поиску центра, где они не были бы связаны договором: Игорь и Олег переместились в Киев (где могли претендовать на власть кагана над Средним Поднепровьем). Варяжская дружина осталась на Городище без князя, что и означает летописная фраза, заключающая легенду о призвании: «новгородцы от рода варяжска» (русский княжеский род переместился на юг — Янин 2007; см. также главу IV.5).

Показательно, что центры, в которых останавливались варяги, становились притягательными для окрестного населения — возле Городища формируются предшественники новгородских концов, Ладога является межплеменным центром (где вызревала потребность в призвании князя?); Гнёздово привлекает не только жителей среднеднепровской Руси, но, вероятно, и беженцев из Моравии (Петрухин 2011. C. 236–240).

Это относится к городской сети, формирующейся на пути из варяг в греки. Но в городах, упомянутых как столы призванных варяжских князей — в Изборске и Белоозере, в отличие от Новгородского Городища и Ладоги, очевидных скандинавских древностей, синхронных летописному призванию, не обнаружено (ср. Макаров 2012. С. 455). В. В. Седов, последняя монография которого посвящена изданию материалов Изборска, отрицает историчность братьев Рюрика, ссылаясь вслед за А. А. Шахматовым на фольклорность мотива трех братьев. Правда, апелляция Шахматова к фольклорным истокам представлений о трех братьях-князьях неубедительна: Шахматов приписывал позднейшей книжной легенде о Труворовом Городище и даже романтическому наименованию Новгородского Городища Рюриковым древние фольклорные истоки, но их источником было летописное предание, а не наоборот (Петрухин 1995. С. 53 и сл).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/1065503/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va.webp)