Андрей Савельев - Афины и Аттика. Древняя история и культура

- Название:Афины и Аттика. Древняя история и культура

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Selfpub.ru (неискл)

- Год:2018

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Савельев - Афины и Аттика. Древняя история и культура краткое содержание

Афины и Аттика. Древняя история и культура - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эвбулей (Εὐβουλεύς, "добрый совет", "подающий благие советы") в гомеровском Гимне Деметре не упоминается, у Диодора Сицилийского он – сын Деметры Фесмофоры (Законодательницы), в аргосской версии он – брат Триптолема и сын Трохила, который бежал из Аргоса в Аттику взял себе жену из Элевсина. В орфической традиции говорится, что богиня нашла в Элевсине Баубо (аналог Ямбы или царица, мать Триптолема), Дисавла, Триптолема, Эвмолпа и Эвбулия, которые все были родственниками. В другом варианте Эвбулей и Триптолем просто сообщают Деметре о том, как была похищена ее дочь. Как говорит Павсаний, за это они были награждены знанием о том, как возделывать поля и сеять хлеб. Также в орфической традиции Эвбулей является эпитетом Диониса Загрея (главного бога орфиков). При этом эпитет зачастую выступает в качестве имени самостоятельного божества – факелоносца.

Самостоятельная миссия Эвлубея – пастушеская. В схолиях к Лукиану он выступает как свинопас, чье стадо затянуло в преисподнюю вместе с Персефоной. Поздние александрийские Фесмофории предполагали, что жертвенных животных бросали в ямы, а сгнившие останки, обваленные в зерне, размещали на алтарях, потом зерно высевали. Скорее всего, ничего подобного в Элевсиниях не практиковалось.

Эвбулей входит в божественную группу, которая используется афинской политией в указе о "первых плодах" (5 в. до н. э.), требующем приносить жертвы Деметре и Коре (Персефоне), Триптолему, Теосу (Богу), Тее (Богине) и Эвбулею. Надпись с посвящением Лакратеида идентифицирует его как жреца Бога и Богини (царя и царицы загробного мира) и Эвбулея – таким образом, герой становится равнобожественным. В орфической табличке Эвбулей неоднократно упоминается вместе с эпитетом Эвкл ("добрая слава"), в схолиях к Лукиану он представляется также как герой, получивший именной культ, наряду с Триптолемом и Иакхосом.

Эвбулей, элевсинская находка, 330-320 гг. до н.э., Национальный Археологический музей Афин

Кариатида (Кора с посохом) с жертвенным поросенком, Париж, Лувр

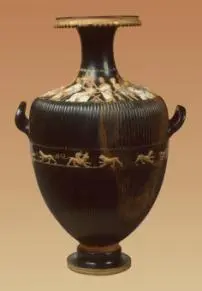

Как факелоносец, Эвбулей близок к Иакхосу. Поэтому их изображения сходны по ряду признаков – длинным волосам, собранным определенным образом. Некоторые скульптурные портреты Праксителя определяются как изображения Эвбулея. В Элевсинском Плутонионе найдены изваяния либо Эвбулея, либо Триптолема. Иные исследователи определяют, что в образе Эвбулея представлены Александр Великий или Деметрий Полиоркет. Эвбулея видят в одной из фигур гидрии из Кум, которую называют "царицей ваз". Он держит за хвост жертвенного поросенка. Но также это может быть и Геракл.

Гидрия из Кум (Южная Италия), 4 в. до н.э.

Фигуры на "царице ваз" распределены по двое: сидящая Деметра (посох, корона) и Эвбулей с факелом, сидящий Триптолем (трон с крыльями и жезл) и Персефона (с каким-то непонятным предметом сзади – вроде вешалки – и с посохом с "шишкой" наверху), сидящая Деметра (посох, корона) и жрица с факелом, Геракл с ритуальными метелками и поросенком и Афина (шлем, копье), Иакхос с двумя факелами и Деспина с накидкой на голову и с посохом.

Три сидящих женщины и один сидящий мужчина имеют, а также одна стоящая женщина, имеют посохи – символы власти. Три посоха увенчаны каким-то подобием проросшего зерна, а у Персефоны – посох с "шишкой". Три стоящие фигуры имеют в руках факелы – это скорее не божества, а посланники. Отдельные атрибуты в руках у Афины и Геракла. Здесь то же распределение: Афина – богиня, Геракл – герой. Персефона – единственная богиня, которая стоит. Это ее обычная позиция в присутствии Деметры. Но ее статус подкреплен особым посохом. Остается неясным только предназначение "вешалки" с висящим на ней коротким одеянием. Повторение фигуры Деметры также остается не вполне понятным.

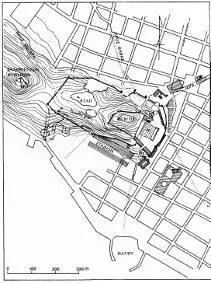

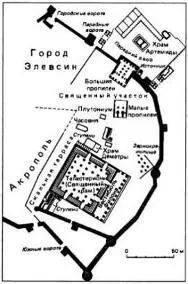

Путь в святилище начинается для участников Элевсинских мистерий священными воротами в крепостных стенах Афин (они обнаружены археологами при раскопках района Керамик), и заканчивается в святилище Элевсина.

Святилище Деметры в древности было отделено от города стеной. Перед входными воротами находилась площадь, где паломники собирались по завершении шествия из Афин. Две арки с коринфскими колоннами по обе стороны площади вели в город. В Римские времена на площади были построены храм Артемиды Пропилеи и храм Посейдона. В северной и восточной части площади находился протяженный алтарь этим богам и эсхара (ἐσχάρα, жертвенник), также построенный при Римской Империи.

Парадным входом в святилище служили Большие Пропилеи , величественная мраморная колоннада, возведенная во 2 в. н.э. в подражание Пропилеям афинского Акрополя, построенным в 437–432 гг. до н.э. Сооружение было поднято над площадью на 5 ступеней, по фасаду, оно имело 6 колонн дорического ордера. Средний проем между колоннами был шире других, здесь и пролегал основной проход, по обеим сторонам которого стояли по 3 внутренних ионических колонны.

В позднеримские времена Большие Пропилеи были перестроены императором Марком Аврелием по аналогии с центральной частью Пропилей афинского Акрополя.

Сохранившаяся деталь – фронтон Малых Пропилей

Доступ к центру святилища осуществлялся через Малые Пропилеи. Они были украшены по наружному фасаду кариатидами (одна из них находится в музее Элевсина, другая экспонируется в Кембридже, куда она попала в 1812 году). Пазы в полу были вырезаны, чтобы повозки, следуя колее, не повредили стенки прохода.

Малые Пропилеи были построены в 1 в. до н.э. на месте ворот в крепостной стене 6 в. до н.э. Необычное в конструкции – углубленность центрального прохода, шестигранные капители колонн портика, дорический фриз сочетался с ионическими зубцами. Позднее в стене были прорублены боковые проходы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: