С Буденный - Конец иностранной военной интервенции и гражданской войны в СССР. Ликвидация последних очагов контрреволюции.

- Название:Конец иностранной военной интервенции и гражданской войны в СССР. Ликвидация последних очагов контрреволюции.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство политической литературы.

- Год:1960

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С Буденный - Конец иностранной военной интервенции и гражданской войны в СССР. Ликвидация последних очагов контрреволюции. краткое содержание

В. И. ЛЕНИН.

В. И. ЛЕНИН. 1920 г. (Фото.)

Конец иностранной военной интервенции и гражданской войны в СССР. Ликвидация последних очагов контрреволюции. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В течение 1920 года большинство «нейтральных», то есть не настроенных явно враждебно к новому строю ученых, изъявило готовность сотрудничать с Советской властью. Большое значение для перехода деятелей буржуазной культуры на службу пролетарской революции имел также пример крупнейших русских ученых, которые в это исключительно трудное время продолжали научную работу, по определению А. М. Горького, «с скромным героизмом и стоическим мужеством». Деятели науки с известными всему миру именами вошли в Комиссию по изучению природных богатств России. Более 200 специалистов принимали участие в разработке плана ГОЭЛРО.

Замечательный исследователь природы, профессор К. А. Тимирязев одним из первых деятелей науки приветствовал Октябрьскую революцию. В 1920 году он был избран депутатом Московского Совета. Незадолго до смерти К. А. Тимирязев обратился с горячим призывом к «труженикам мышц и труженикам мысли» сомкнуться в общую армию труда и работать на благо Советской республики.

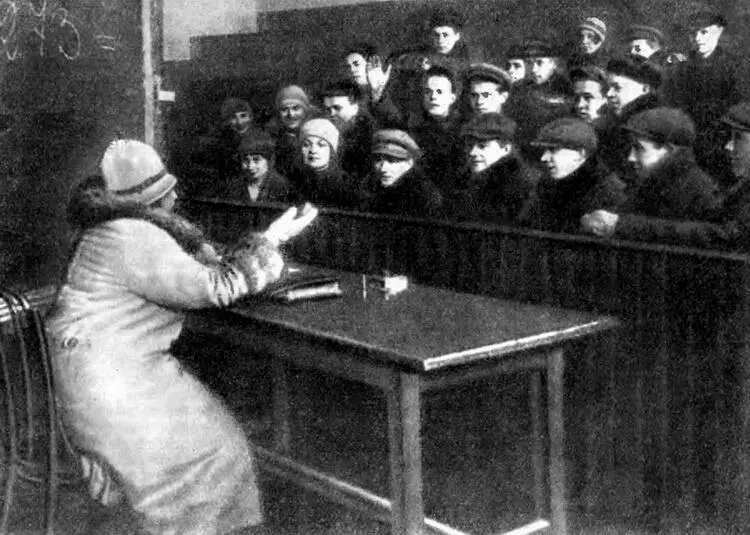

Занятия на рабочем факультете им. М. Н. Покровского при МГУ. 1920 г. (Фото.)

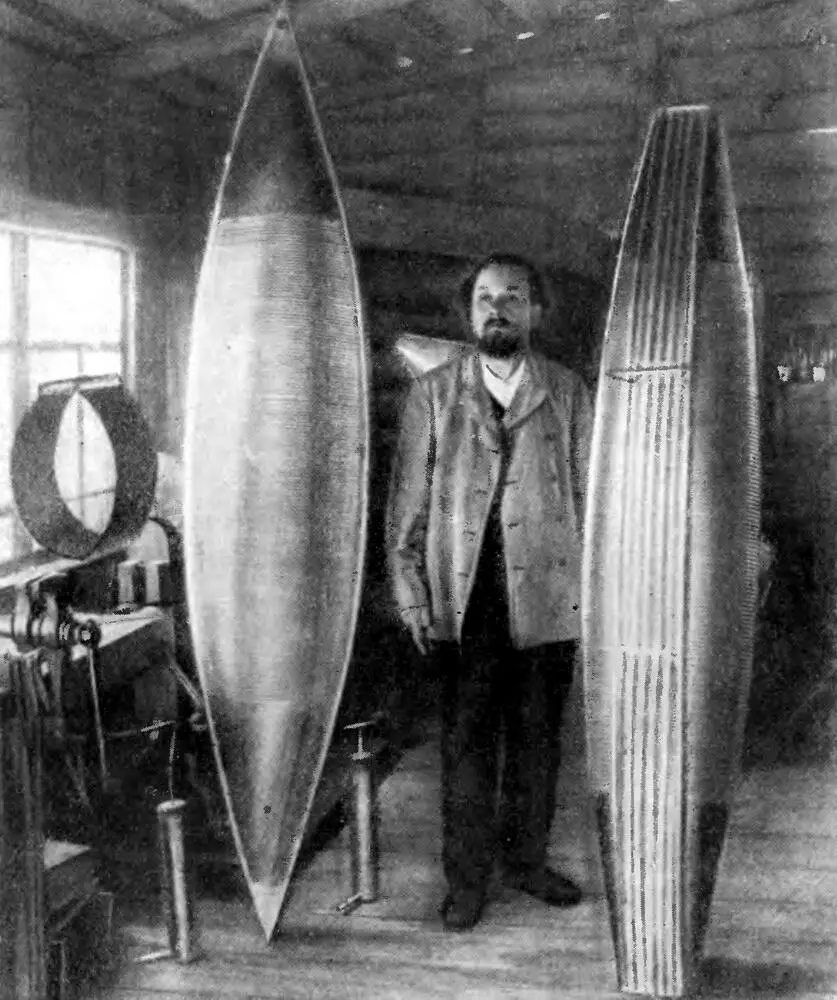

Профессор Н. Е. Жуковский, едва оправившийся от тяжелой болезни, продолжал работу над теорией волнового сопротивления воздушных кораблей и снарядов. Для завершения этих исследований ему были отпущены правительством специальные средства. 50-летний юбилей научной деятельности Н. Е. Жуковского 3 декабря 1920 года был отмечен постановлением СНК, подписанным В. И. Лениным. В постановлении говорилось об огромных заслугах ученого, как «отца русской авиации», устанавливалась ежегодная премия его имени за лучшие труды по математике и механике. Жуковскому Советское правительство предоставило ряд льгот и приняло решение об издании его трудов. Академик И. П. Павлов приступил к разработке учения о трофических нервах, управляющих обменом веществ. В 1920 году, незадолго до смерти, академик В. И. Палладии начал писать свою последнюю монографию «Микробиология в сельском хозяйстве» и подготовил к новому изданию руководство по анатомии и физиологии растений для высшей школы. Избранный в 1920 году академиком, В. Л. Комаров вел изучение флоры Дальнего Востока. А. И. Вах разработал метод количественного определения ферментов крови, имеющий колоссальное практическое значение в медицине. Профессор-физиолог Н. П. Кравков закончил исследование по изоляции в питательной среде отдельных частей живого организма, обратившее на себя внимание всех европейских ученых. Мировое значение имела работа профессора Д. С. Рождественского «Спектральный анализ и строение атомов», опубликованная в 1920 году. В Калуге продолжал работать над усовершенствованием дирижаблей и ракет выдающийся русский ученый и изобретатель-самоучка К. Э. Циолковский.

К. Э. Циолковский в своей мастерской с моделями дирижаблей. (Фото.)

Расширялось издание научной литературы. Только в 1920 году были опубликованы 42 научные монографии, более 100 научных книг и статей.

Несмотря на то, что Советская Россия, отрезанная блокадой от всего мира, почти не имела научной информации из-за рубежа, советская наука в этот период не только не отстала от общего уровня развития, но в некоторых областях намного опередила Запад. Когда по окончании войны восстановились связи с заграницей, делегации советских ученых, отмечал впоследствии А. В. Луначарский, — «… занимали там едва ли не одно из самых первых мест… А, ведь, наши ученые привозили с собой в Европу и Америку то, что они высидели за эти скорбные годы, когда условия работы были плохие, и то, что они привозили с собою, было сюрпризом для Западной Европы» [552] Луначарский А. В. 10 лет культурного строительства в стране рабочих и крестьян. М. — Л., 1927, стр. 96.

.

Коммунистическая партия и Советское государство, бережно сохраняя лучшие образцы культурного наследия прошлого, всемерно способствовали росту нового в литературе и искусстве. Признавая право всякого художника творить свободно, В. И. Ленин в то же время указывал, что литература и искусство являются не частным делом отдельных художников, а важной частью партийной и государственной работы, что коммунисты должны не пассивно наблюдать, а планомерно руководить этим процессом и формировать его результаты. Советское государство стремилось превратить литературу и искусство из достояния горстки эксплуататоров в могучее орудие духовного роста и культурного развития миллионов тружеников, связать литературу и искусство с борьбой народа, с его великими революционными преобразованиями.

«Искусство принадлежит народу, — говорил В. И. Ленин в 1920 году в беседе с Кларой Цеткин. — Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими» [553] Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Том 2. М., Госполитиздат, 1957, стр. 456.

.

Одновременно В. И. Ленин считал, что произведения искусства должны отличаться высокой художественностью, подчеркивал, что рабочие и крестьяне получили право на настоящее, великое искусство.

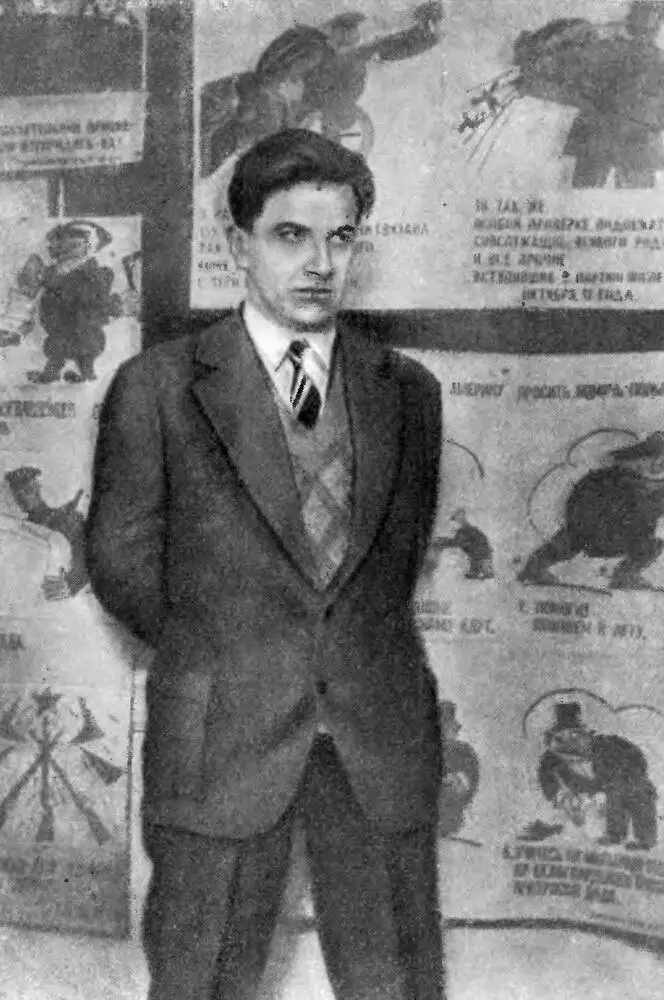

Забота партии и правительства о расцвете литературы и искусства не могла не встретить отклика в среде лучших, наиболее близких к народу писателей, художников и артистов. С первых дней Советской власти в ряды борцов за дело революции стали писатели и поэты М. Горький, А. Серафимович, Д. Бедный, В. Маяковский и другие.

В. В. Маяковский.

Многогранной была в годы гражданской войны литературно-общественная деятельность А. М. Горького. Он вел огромную организационную работу по вовлечению писателей и ученых в строительство новой культуры, заботился об улучшении их быта и условий труда. Горький был одним из самых неутомимых борцов за ликвидацию неграмотности. По его инициативе была создана Комиссия по охране музеев и культурных ценностей прошлого.

Одновременно А. М. Горький развернул большую литературно-публицистическую и реакционно-издательскую деятельность. В 1920 году он напечатал ряд статей в газетах и журналах, редактировал книги, статьи, читал лекции по истории культуры для рабочих и красноармейцев в Передвижном пролетарском университете и т. д. Во всех своих благородных начинаниях А. М. Горький находил поддержку Советского правительства и лично В. И. Ленина.

В связи с 50-летием В. И. Ленина А. М. Горький написал о нем статью, явившуюся первоначальным эскизом к будущему развернутому очерку «Владимир Ильич Ленин», законченному в 1924 году. Уже в этой статье писатель дал в образе В. И. Ленина высокий идеал человека и коммуниста.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Лю Юн-нянь - Дружба, скрепленная кровью [Сборник воспоминаний китайских товарищей — участников Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны в СССР.]](/books/1087498/lyu-yun.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/1102145/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr.webp)