С Буденный - Конец иностранной военной интервенции и гражданской войны в СССР. Ликвидация последних очагов контрреволюции.

- Название:Конец иностранной военной интервенции и гражданской войны в СССР. Ликвидация последних очагов контрреволюции.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство политической литературы.

- Год:1960

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С Буденный - Конец иностранной военной интервенции и гражданской войны в СССР. Ликвидация последних очагов контрреволюции. краткое содержание

В. И. ЛЕНИН.

В. И. ЛЕНИН. 1920 г. (Фото.)

Конец иностранной военной интервенции и гражданской войны в СССР. Ликвидация последних очагов контрреволюции. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А. С. Серафимович, будучи в 1920 году корреспондентом «Правды», объехал многие губернии и фронты гражданской войны. В своих очерках и рассказах он описывал героические подвиги красноармейцев на фронте и трудовой героизм рабочих и крестьян в тылу. Материалы, собранные писателем в этот период, легли в основу «Железного потока» и последующих его произведений.

Большой популярностью в годы гражданской войны пользовался поэт Демьян Бедный, связавший свое творчество с делом Коммунистической партии еще в период царизма. Пламенный агитатор, не раз выезжавший на фронты по поручению партии, он быстро отзывался на важнейшие внешнеполитические и внутренние события. Глубокий знаток народного творчества, Д. Бедный широко использовал его при создании своих басен, стихов и песен. «Мои читатели — рабочий и мужик», — гордо заявлял поэт в одном из стихотворений. Простые, понятные и в то же время острые стихи и басни Д. Бедного печатались в «Правде», «Бедноте», местных и армейских газетах, доходили до самых далеких уголков страны. Они хлестко высмеивали врагов Республики, разъясняли крестьянам их ошибки и заблуждения, бичевали трусость и дезертирство. Произведения Д. Бедного играли важную роль в разложении белогвардейских частей. За выдающиеся заслуги перед Советской властью в годы гражданской войны ВЦИК наградил поэта орденом Красного Знамени.

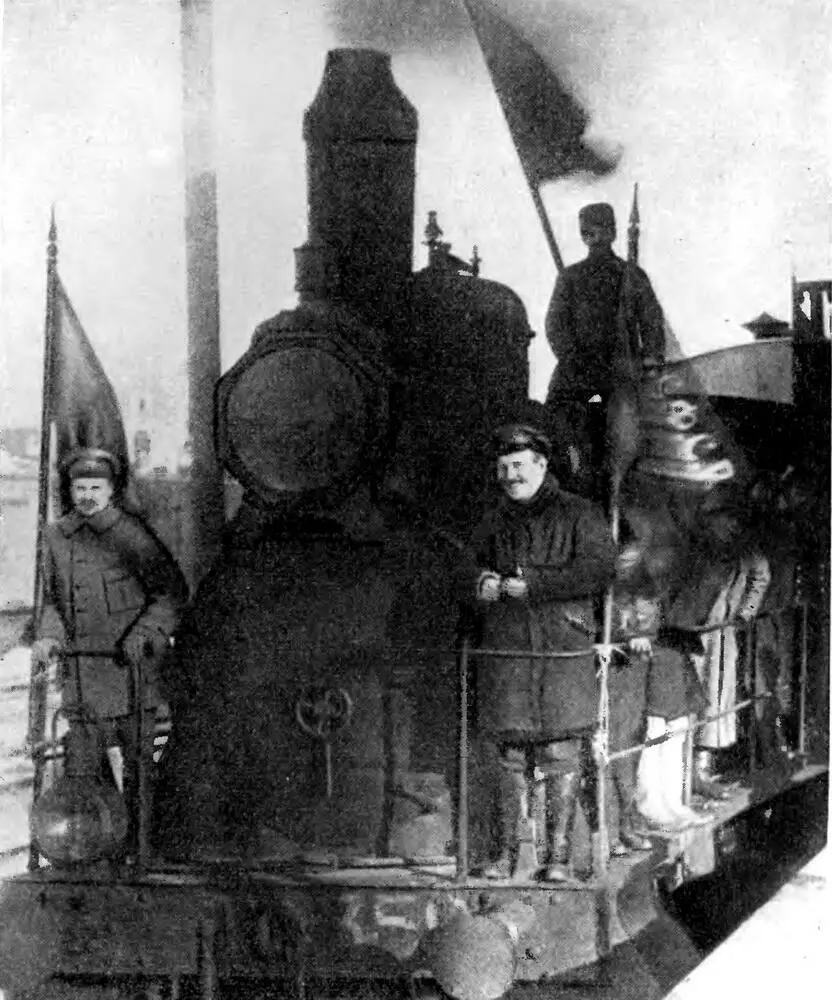

Демьян Бедный во главе поезда, отправляющегося па фронт с подарками от трудящихся. (Фото.)

В годы гражданской войны окончательно определился творческий путь В. В. Маяковского. В 1920 году он работал в основном в «Окнах РОСТА» и создал около половины всех плакатов, выпущенных РОСТА. Блестящими сатирическими подписями к карикатурам и плакатам поэт бичевал рвачей, ротозеев, лодырей, боролся за восстановление хозяйства, за грамотность, за чистоту, живо откликаясь на все события в стране. Работа в «Окнах РОСТА» помогла Маяковскому освободиться от влияния футуризма и стать настоящим поэтом-трибуном.

Много сделал для развития молодой советской литературы одни из крупнейших русских поэтов — В. Брюсов, вступивший в 1920 году в Коммунистическую партию. В сборнике «В такие дни», написанном в этот период, В. Брюсов во многом отошел от символизма, стремясь передать в своих стихах героику и романтику революционной действительности. В. Брюсов активно работал в Наркомпросе и отдавал много сил воспитанию молодых литераторов. К революционной тематике стали обращаться А. Блок, С. Есенин, К. Тренев и многие другие представители русской литературы.

Революция открыла широкую дорогу молодым талантам. В 1920 году вышли из печати первые книги стихов А. Безыменского, М. -Голодного, М. Исаковского. В местных газетах сотрудничали Н. Асеев, К. Федин, Э. Багрицкий и другие.

Большую агитационную и воспитательную роль играл театр. На столичных и провинциальных сценах шли пьесы Грибоедова, Островского, Чехова, Шекспира, Шиллера, Гюго, Ибсена и других выдающихся писателей. К революционному прошлому — к образам Пугачева, Разина, героев французской революции 1789 года и к героической действительности обращалась молодая советская драматургия. В театрах страны шли в то время героическая драма А. Луначарского «Оливер Кромвель», агитационная пьеса В. Биль-Белоцерковского «Бифштекс с кровью», пьесы А. Неверова «Бабы» и «Захарова смерть» из жизни крестьян и красноармейцев. Первые советские пьесы не всегда были высоки по своим художественным достоинствам, но они поднимали новые темы, звали на борьбу и поэтому горячо воспринимались зрителем.

Советское правительство проявляло большую заботу о старейших мастерах сцены. В 1920 году по инициативе В. И. Ленина было установлено почетное звание Народного артиста Республики. Впервые это звание было присвоено великой русской актрисе М. Н. Ермоловой, юбилей которой был торжественно отмечен 2 мая 1920 года. Вслед за Ермоловой высокое звание Народного артиста получили К. С. Станиславский, А. В. Нежданова, Л. В. Собинов, Е. В. Гельцер и другие.

В первые годы революции возник ряд новых театров — студия Е. Б. Вахтангова, театр РСФСР, «Театр революционной сатиры», «Пролетарская сцена» и другие. Начинали создаваться национальные театры. В 1920 году на Украине был открыт театр имени Ивана Франко, в Чебоксарах начал свою деятельность первый чувашский национальный театр, в Уфе открылся первый башкирский драматический театр.

Широкое распространение получила в 1920 году организация монументальных театрализованных празднеств, приуроченных к выдающимся событиям и юбилейным датам. Во время празднования Первого мая на портале Фондовой биржи в Петрограде была представлена массовая инсценировка «Мистерия освобожденного труда», в которой участвовали большой оркестр, актеры театров и цирка и более 2 тысяч красноармейцев. На представлении присутствовало около З5 тысяч зрителей, расположившихся на площади перед биржей. В связи с конгрессом III Интернационала 19 июля там же в присутствии 45 тысяч зрителей было организовано другое массовое представление, «К мировой коммуне», в котором участвовало 4 тысячи человек. Особенно грандиозно была поставлена инсценировка «Взятие Зимнего дворца», приуроченная к третьей годовщине Октябрьской революции. Перед стотысячной толпой 8 тысяч участников представления брали штурмом настоящий Зимний дворец. В этих постановках было много символического, условного, но грандиозность масштабов и героика темы не могли не захватывать зрителей.

Большое значение партия и правительство придавали самому массовому виду искусства — молодому советскому кино. Из-за недостатка кинопленки и других необходимых материалов, отсутствия опыта и квалифицированных кадров советская кинематография не могла тогда создавать значительные художественные фильмы. Широкое распространение получили лишь фильмы-листовки, фильмы-плакаты, фильмы-агитки — небольшие игровые картины агитационного содержания. Они приурочивались к политическим кампаниям. Большую ценность представляют заснятые в этот период кинохроники, запечатлевшие на пленке героические события гражданской войны, быт Красной Армии, зверства белогвардейцев.

Фильмы-хроники сохранили до наших дней образы В. И. Ленина и его ближайших соратников. В 1920 году были сняты небольшие документальные фильмы: «Взятие Крыма», «Второй конгресс Коминтерна», «Пролетарский праздник в Москве» (1 Мая 1920 года), «Праздник МЮДа» и другие.

К этому же времени относятся попытки создания первых советских художественных кинокартин. В 1920 году были сняты фильмы: «На красном фронте» в постановке Л. Кулешова и «Серп и молот» в постановке В, Гардина.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Лю Юн-нянь - Дружба, скрепленная кровью [Сборник воспоминаний китайских товарищей — участников Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны в СССР.]](/books/1087498/lyu-yun.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/1102145/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr.webp)