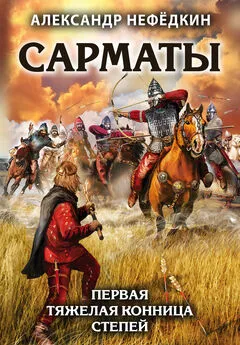

Александр Нефедкин - Сарматы. Первая тяжелая конница степей

- Название:Сарматы. Первая тяжелая конница степей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-093284-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Нефедкин - Сарматы. Первая тяжелая конница степей краткое содержание

Эта богато иллюстрированная энциклопедия ведущего специалиста по военной истории древних народов во всех подробностях воссоздает военное дело сарматов и сменивших их на исторической арене аланов, наследниками которых стали современные осетины. Стратегия и тактика, организация войска и командования, вооружение и походная жизнь, война на воде и использование боевых собак – все, что дошло до нас в исторических источниках, подробно рассмотрено в этой книге.

Сарматы. Первая тяжелая конница степей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

751

Буденный 1952: 36.

752

Симоненко 1987: 141; ср.: Калоев 1993: 20.

753

Вольф 1889: 101.

754

Нолан 1871: 261–262.

755

Хотов, Красников 1995: 17.

756

Также см.: Громова 1949. Ч. 2: 86–117.

757

Витт 1952: 183–184; также см.: Буденный 1952: 36.

758

Буденный 1952: 559.

759

Maenchen-Helfe 1973: 211–213.

760

Руденко 1961: 13; Драчук 1975: 53–60; Мошкова 1989а: 205.

761

Скрипкин 1990: 209; Яценко 1993: 63, рис. 2; также см.: Яценко 2001б.

762

Автор III века Г. Юлий Солин (45, 18), перелагая сообщение Плиния Старшего, более категоричен: «Жеребец никогда не воспитывается у скифов для войн, так как кобылы могут на бегу опорожнять мочевые пузыри».

763

Gossen 1913: 1489 (Гиерокл – автор середины IV в.).

764

Выделения мускусной железы бобра, используемые в медицине. К примеру, еще в первой половине XIX в. аляскинские эскимосы использовали настоянную на воде или роме бобровую струю для лечения ревматизма и грудных болей (Загоскин 1956: 88).

765

Кортиков, Кортиков 1998: 517.

766

Хотов, Красников 1995: 98; ср.: Липпинг, Хитенков 1944: 128.

767

Липпинг, Хитенков 1944: 153.

768

Хотов, Красников 1995: 106.

769

Cougny 1877: 886.

770

Moutsos 1995: 25; Перевалов 2008: 2.

771

Bachrach 1973: 118; Ковалевская 1992: 72; Сланов 2007: 173–175.

772

du Cange 1885. T. II: 88, s. v. canis Alanus.

773

Moutsos 1995: 26–27.

774

Cougny 1877: 886; Сланов 19, 25, 171–177.

775

Гаврелюк 1999: 147; Ольвия: Мозаика. 2001: 46.

776

Карпаты: Istvánovits, Kulcsár 2015: 61–63; аланы: Калинин 1993: 25, 27; Сланов 2007: 173–175.

777

Alan s. a.: 155; ср.: Уваров 1994: 9–10; английские мастифы: Jesse 1866. Vol. I: 82–84.

778

Moutsos 1995: 23–32; Перевалов 2008: 2.

779

Ср.: Jesse 1866. Vol. I: 82–84; Калинин 1993: 27; Сланов 2007: 173–174.

780

Flac. Argon., VI, 106–108; Plin. N.h., VIII, 142; Polyaen., VII, 2, 1; Ael. Var. hist., XIII, 46; Nat. an., VII, 38; Poll., V, 46; Anthol. Pal., VII, 304; подробнее см.: Cook 1952: 38–42; Нефёдкин 2000: 72–79.

781

См.: Дьяконов 1955: 529; Нефёдкин 2011: 219; Скобелев 2013: 142, рис. 85.

782

Молева 1998: 60–62; ср.: Cook 1952: 39–40; Прокопенко 2016: 217–219.

783

Трейстер 1994: 180–181. Рис. 7; Нефёдкин 2011: 220. Похожую небольшую собаку наряду со всадником, вооруженным луком гуннского типа и копьем, представляет стела, поставленная царицей Динамией в честь Матиана, сына Заидара, 13–9 гг. до н. э. (см.: Яйленко 1995: Рис. 11; также см.: Kieseritzky, Watzinger 1909: Taf. XL, 585; 606; XLI, 604).

784

Цалкин 1966: 89; Калинин 1991: 39; 1993: 25; Keller 1909: 46; ср.: Боголюбский 1959: 521–524.

785

Смирнов 1964а: 51.

786

Вязьмитина 1954: 222 (в насыпи); Шилов 1975: 115 (в деревянном гробу раннесарматского погребения – Новоникольский могильник I, курган 7, погребение 12); Маслов 1999: 226 (захоронение собак у входа в погребальную камеру кургана 2 Орлатского могильника); ср.: Синика 2003. Ср. с сообщением Г. Валерия Флакка (VI, 106–113) о погребении собак в курганах воинов у каспиев (Нефёдкин 2000: 78–79).

787

Ср.: Черненко 1971; 1984; 1988: 29; 1997: 5, 17–18.

788

Darkó 1935: 449–450; Sulimirski 1952: 454.

789

Максименко 1998: 133, 135; ср.: Симоненко 2010: 241; 2015: 315–316.

790

Coulston 1986: 70; ср.: Никоноров 2005: 142–143; Нефёдкин 2014: 189–190.

791

Хазанов 1970; 1971: 64–90; pro: Черненко 1973: 272; Клепиков 2014: 34. М. И. Вязьмитина (1986: 217) выделила только два периода в развитии сарматского военного дела: VI–II вв. до н. э. и I–IV вв. н. э.

792

Росляков 1951: 14–15; 1962: 224–237; ср.: Семенюк 1969: 272.

793

Boss 1994/95: 21; Perevalov, Lebedynsky 1998: 51–60; Negin 1998: 65–75; Lebedynsky 2001: 47; Coulston 2003: 430–432.

794

Перевалов 1999а: 66; 2000: 209–210.

795

Щукин 1994а: 54; Boss 1994/95: 24–25.

796

Bivar 1972: 279; Нефёдкин 2012: 138–141; Левада 2013: 181–184.

797

В списке указаны лишь те тома издания, которые были использованы в книге. Все особо не оговоренные переводы античных источников принадлежат автору. Я старался сделать переводы как можно буквальнее, что полезнее для заинтересованного читателя, который к тому же может найти литературные переводы в соответствующих русских изданиях. Слова, выделенные курсивом , добавлены для лучшего понимания текста источников; квадратные скобки […] означают вставку в текст, поясняющую смысл предыдущего слова или выражения; угловые скобки <���…> показывают вставку издателя в текст.

798

Хочу поблагодарить С. М. Перевалова за помощь в переводе данной заметки.

Интервал:

Закладка:

![Александр Листовский - Конармия [Часть первая]](/books/366254/aleksandr-listovskij-konarmiya-chast-pervaya.webp)