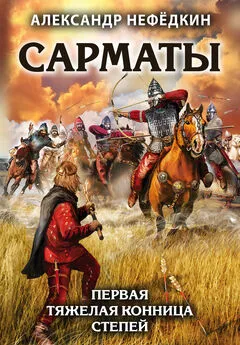

Александр Нефедкин - Сарматы. Первая тяжелая конница степей

- Название:Сарматы. Первая тяжелая конница степей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-093284-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Нефедкин - Сарматы. Первая тяжелая конница степей краткое содержание

Эта богато иллюстрированная энциклопедия ведущего специалиста по военной истории древних народов во всех подробностях воссоздает военное дело сарматов и сменивших их на исторической арене аланов, наследниками которых стали современные осетины. Стратегия и тактика, организация войска и командования, вооружение и походная жизнь, война на воде и использование боевых собак – все, что дошло до нас в исторических источниках, подробно рассмотрено в этой книге.

Сарматы. Первая тяжелая конница степей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Античный стереотип рассматривал сарматов и аланов как полудиких и яростных хорошо вооруженных бойцов. Данное представление не случайно, оно основывается на реальном психологическом базисе. Поскольку человек в бою испытывает шок, то современные военные психологи относят частое мочеиспускание, диарею, рвоту, дрожь, мышечное напряжение, потливость, учащенное дыхание и сердцебиение к нормальным реакциям человека на обстановку боя [223] Москвин 1988: 14; Данилов 1991: 13, 15.

. Такое состояние воина в сражении было вызвано экстремальным напряжением его психики. С другой стороны, сами воины перед боем приводили себя в состояние аффекта, что помогало им психологически переносить экстремальные состояния в бою. В этом состоянии воин мог не обращать внимания на кровь, раны и даже смерть товарищей, не замечая даже собственных ранений [224] Ср.: Кардини 1987: 112–114.

. Воин сражается в состоянии аффекта. О подобном состоянии полковник П. Д. Паренсов (1843–1914), на основании своего опыта Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., писал: «Человек в бою звереет, но, выйдя из пекла, зверь исчезает, человек возвращается к своему настоящему образу, нервы начинают действовать, и является то, что французы называют la détente des nerfs» [225] См.: Головин 1907: 74.

. Из-за постоянных столкновений и стресса в повседневной жизни (т. е. физических и психоэмоциональных перегрузок), судя по данным антропологии, уже к 30–40 годам жизни у мужчин позднесарматского времени появлялась хроническая усталость и преждевременное старение организма [226] Балабанова 2003: 74; Вдовченков 2012а: 77.

.

Автор сочинения «О разорении града Иерусалима» оставил нам другую характеристику аланов (ок. 370 г.): «Ведь они имеют некую заносчивость от собственной силы и презрительную гордость к другим; вместе с тем для них обычна привычка сражаться издали, а возможность отступить они прикрывали такой хитростью: бросить аркан и запутать врага – таково искусство аланов и их военный нрав» (Ambros. De excidio urbis Hierosol., V, 50) [227] Поскольку в списке работ Амвросия Медиоланского (339–397 гг.) нет произведения «О разорении града Иерусалима», то данная работа считается латинской переработкой первых пяти книг «Иудейских древностей» Иосифа Флавия, сделанных в IV в. неким Гегесиппом (Эгесиппом), однако в большей части манускриптов эта работа приписана Амвросию. В мою задачу не входит установление личности автора, и им для удобства ссылок будет считаться Амвросий (Vogel 1881: 1–4, 49–61; Lietzmann 1912; Hólscher 1916: 1997; Перевалов 2002а: 211). Интересующий нас пассаж отсутствует у Иосифа, он есть только в латинском варианте текста и является позднеантичной вставкой.

. Автор верно отмечает некое, на первый взгляд, противоречие между племенной спесью аланов по отношению к другим народам и негероическим обычаем сражаться издали метательным оружием. Одно другому, в сущности, не противоречит, ведь у аланов не было какого-то презрения к оружию дальнего боя, в частности к луку, будто к оружию трусов, как это было у гомеровских греков. Ложное же бегство и действие арканом были типичными чертами военного дела кочевников и также не рассматривались ими как позорные. Племенной же традиционализм и успехи в походах способствовали этнической заносчивости аланов и осознанию своего превосходства (ср.: Euseb. Vita Constant., IV, 6, 1).

Кроме общей характеристики сармато-аланской психологии мы можем найти в источниках и более конкретные черты сарматской военной идеологии. В бой сарматы шли с воинственными криками (Flac. Argon., VI, 232–233; Amm., XVII, 13, 8; XIX, 11, 10) [228] Например, у казахов каждый родовой отряд имел свой боевой клич, которым являлось имя почитаемого предка или уважаемого сородича (Семенюк 1969: 269; Алланиязов 1998: 57).

. Согласно античным стереотипам данное поведение было особенно свойственно варварам (Ael. Tact., 52, 1–3; Arr. Tact., 31, 5). Возможно, аланы свистели, идя в бой (Claud. De cons. XXI (Stilich., I), 109): terrisonus stridor venientis Alani). Напомним, что назначение боевого клича состояло как в придании воодушевления самим бойцам, так и в устрашении врагов [229] См.: Головин 1907: 42, 96, 136, 156.

. Если доверять риторике Либания (Or., XVII, 30), то у сарматов существовали и победные песни, ведь ритор по случаю смерти императора Юлиана предлагает вздохнуть кельтам, водить хороводы скифам [= готам] и запеть пеан савроматам.

Сигналом к бою, как указывает Аммиан Марцеллин, у сарматов-лимигантов служило слово: «marha!» (Amm., XIX, 11, 10: … contorto «marha marha», quod est apud eos signum bellicum), что с осетинского переводится «убивайте!» [230] Исаенко 1993: 187; Медведев 2009: 11; Белоусов 2010: 303; Балабанова 2012: 17; ср.: Основы иранского языкознания. 1979: 295.

. Поэтому можно представить, что это был не специальный военный клич, а просто призыв к бою, ведь прокричавший это воин бросил в сторону находящегося на трибунале императора еще и свой башмак. Однако М. И. Ростовцев полагал, что это слово означало имя маздаиского божества, известного и у парфян [231] Ростовцев 1993: 97, примеч. 14.

. Данная связь выглядит достаточно убедительной, учитывая генетическую связь сарматских племен со Средней Азией, где массагеты почитали солнце и его символ – огонь (Hdt., I, 202; Strab., XI, 8, 6) [232] Вязьмитина 1986: 218; Мошкова 1989а: 210–211; Нагимов 2012: 179–180.

. Именно солнцу и массагеты, и, вероятно, сарматы приносили в жертву самых ценных у них животных – лошадей (Strab., XI, 8, 6; Paus., I, 21, 6) [233] Нагимов 2012: 180; Прокопенко 2015: 327–328.

.

Возможно, уже упомянутый клич посвящался божеству войны, который, по свидетельству того же Марцеллина, у сармато-аланов, как и у их предшественников-скифов, был представлен обнаженным мечом, который в отличие от последних втыкали в землю [234] Amm., XXXI, 2, 23: gladius barbarico ritu humi figitur nudus; ср.: Hdt., IV, 62; Luc. Iup. trag., 42; Solin., XV, 3; Arnob. Advesus nation., IV, 11; Epiphan. Adversus haeres., I, 1, 7; Prisc. frg., 8; ср.: Рабинович 1947: 78; Балабанова 2011а: 10; Дарчиев 2017: 5–17.

. М. И. Ростовцев полагал, что данную информацию Аммиан просто взял из более древнего источника [235] Ростовцев 1925: 114; contra: Кардини 1987: 98; Лебединский 1997: 197. Д. С. Раевский (1977: 153) считает меч социальным символом поздних скифов.

. Даже если эта информация взята у более древнего автора, то это отнюдь не значит, что поклонение мечу перестало существовать. Историк просто описывает сходные явления похожими словами. Христианский писатель второй половины II в. н. э. Климент Александрийский также прямо говорит о том, что и савроматы почитают меч (Clem. Alex. Protrepticus, 5, 64): «Без сомнения, воинственный Арес прославился от мужества и убийства. Как мне кажется, многие особенно поклоняются только воткнутому мечу, словно Аресу; существует же это у скифов, как рассказывает Евдокс во второй книге «Землеописания»; среди скифов же савроматы, как говорит Гикесий в труде «О мистериях», почитают акинак». Таким образом, по свидетельству больше неизвестного нам автора Гикесия [236] Kern 1913.

, скифы и сарматы почитали бога войны в виде меча. Причем у сарматов это был не длинный меч, а акинак – более древний короткий меч, что говорит об архаичности традиции. Скиф Токсарид в диалоге Лукиана прямо считает акинак символом смерти (Luc. Tox., 38). Очевидно, в мече заключалась особая магическая сила [237] Шауб 2000: 12–15; ср.: Сланов 2013: 323–331; Белоусов 2010: 303–304; Прокопенко 2016: 219–221.

. По мнению скифолога А. Ю. Алексеева, акинак у скифов являлся фаллистическим символом, представлявшим бога войны и стихий, тогда как археолог И. Ю. Шауб считает, что почитание меча было просто магическо-фетишистским. Археолог Т. А. Прохорова же более конкретно рассматривает меч как инкарнацию и одновременно атрибут сарматского бога-громовержца. Еще во второй половине XIX в. информант-осетин этнографа В. Ф. Миллера называл Сафа богом меча и остального оружия [238] Мнение: Миллер 1882: 205; мнение: Алексеев 1980: 39–40, 45–46; ср.: Пикалов 2000: 19–20; мнение: Шауб 2000: 12–18; ср.: Прохорова 1998: 21; мнение: Прохорова 1994: 180. Ж. Дюмезиль (1976: 63–64) рассматривает героя сказаний о нартах Батраза, владевшего мечом, от движений которого происходили молнии, в качестве древнего божества-меча (ср.: Бессонова 1984: 5; Лебединский 1997: 199; Прохорова 1998: 23).

. В общем же, исходя из этнографических параллелей, само втыкание оружия в землю обозначало и отпугивание злых духов, и отправление послания на тот свет [239] Бессонова 1984: 7–12; ср.: Зеленин 1931: 725–731.

.

Интервал:

Закладка:

![Александр Листовский - Конармия [Часть первая]](/books/366254/aleksandr-listovskij-konarmiya-chast-pervaya.webp)