Александр Нефедкин - Сарматы. Первая тяжелая конница степей

- Название:Сарматы. Первая тяжелая конница степей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-093284-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Нефедкин - Сарматы. Первая тяжелая конница степей краткое содержание

Эта богато иллюстрированная энциклопедия ведущего специалиста по военной истории древних народов во всех подробностях воссоздает военное дело сарматов и сменивших их на исторической арене аланов, наследниками которых стали современные осетины. Стратегия и тактика, организация войска и командования, вооружение и походная жизнь, война на воде и использование боевых собак – все, что дошло до нас в исторических источниках, подробно рассмотрено в этой книге.

Сарматы. Первая тяжелая конница степей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Глава II. Сарматы глазами античных авторов

1. Внешний вид

Древние авторы, рассказывая об иноземных народах, в первую очередь обращали внимание на их диковинный внешний вид, то есть на то, что сразу бросалось в глаза. Вместе с тем информация о внешнем виде сарматов и аланов в античных источниках все же достаточно скудна. Сохранилась информация о том, что сарматские мужчины носили татуировку. Наколки могли иметь не только культовый, возрастной, племенной, но и военный характер, то есть служить для устрашения врагов, показа своей военной доблести и в то же время охраны бойца в бою [200] Ср.: Ратцель 1904: 101–103; Руденко 1949: 142; Сланов 2013: 332–340.

. Носила ли татуировка у сарматов военный характер? Сначала отметим, что татуировка наносилась мужчинами сарматов на тело (Plin. N. h., XXII, 2; ср.: Schol. Bern. ad Verg. Georg., II, 115), поэтому ее из-за одежды и не видно на изображениях. Следовательно, она не носила устрашающий характер. Тем более что в I в. сарматы носили длинные волосы и нестриженую бороду, и если татуировка была на лице, то она также не была отчетливо видна (Ovid. Trist., V, 7, 18) [201] Ср.: Толстой, Кондаков 1889: 60; Яценко 2006: 162.

. Во II в. Секст Эмпирик отмечал, что «многие египтяне и сарматы делают татуировку новорожденным» (Sext. Empir. Pyrrhon., III, 202). Таким образом, речь идет не о показателе охотничьей или военной доблести и не о свидетельстве прохождения обряда инициации, а об определенном сакральном подтексте или же о показателе социального статуса [202] Ср. с моссинойками: Xen. An., V, 4, 32.

.

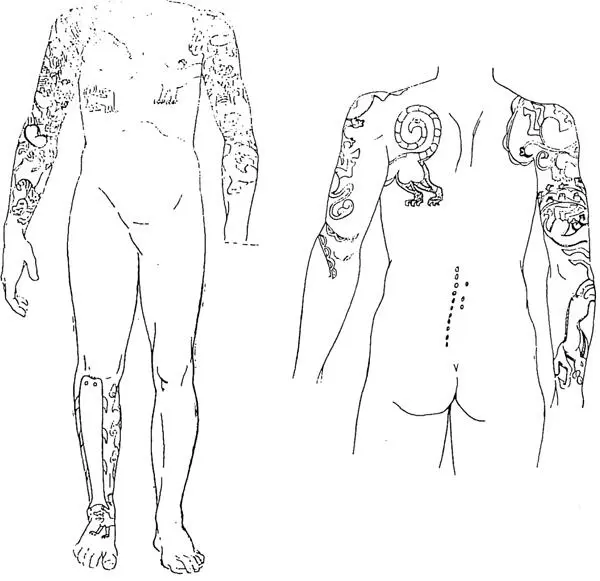

Татуировка зантного воина из Второго пазырыкского кургана (по традиционной датировке – V–IV вв. до н. э., согласно новой датировке, – III в. до н. э.). Узоры нанесены сажей, на белой коже воина они стали голубыми. Воспроизведено по: Руденко 1949: Рис. 1а, 1б

Для лучшего понимания значения обычая обратимся к этнографическим параллелям из древней Юго-Восточной Европы. Согласно компилятору Г. Юлию Солину (15, 3), у агафирсов более знатные имели более густую синюю татуировку, окрашивая при этом даже волосы. На густоту татуировки как на показатель знатности указывают Помпоний Мела (II, 9) и Амиан Марцеллин (XXXI, 2, 14). Причем, судя по сообщению первого автора, сюжеты татуировки, располагавшейся на лице и суставах, были одинаковы (isdem omnes notis) и у простых, и у более знатных. Аналог мы наблюдаем, к примеру, у азиатских эскимосов, у которых при всем разнообразии сюжетов компоненты татуировки были немногочисленны и однообразны [203] Руденко 1949а: 152; Нефёдкин 2017: 316–318.

. Естественно, имеет аналогии в этнографическом материале и то, что знать обладала более густой татуировкой (например, у полинезийцев) [204] Токарев, Блинов 1956: 601–602.

. У знатного воина, похороненного во Втором пазырыкском кургане, были вытатуированы на груди, руках (от кисти до плеча), вверху спины и на голенях изображения зверей в скифском зверином стиле (согласно традиционной датировке – V–IV вв. до н. э., а по новой, уточненной – ок. 300 г. до н. э.). На белую кожу этого человека узоры были нанесены сажей, они стали голубыми [205] Руденко 1949: 134–142; Сланов 2013: 332–340; Yatsenko 2013: 97–99.

. Узоры, очевидно, имеют сакральное значение, показывающее представления пазырыкцев о строении мира: рыба на ноге – обозначает нижний мир, тогда как хищники и копытные на руках, груди и спине – земной мир. Геродот (IV, 104) указывает, что у агафирсов обычаи, за исключением нескольких, перечисленных им, похожи на фракийские. Следовательно, обычай татуироваться существовал у фракийцев, что подтверждается и письменными источниками (Cicer. De off., II, 7, 25; Strab., VII, 5, 4). Согласно данным компилятора Афинея (XII, 524с), различные татуировки наносили фракийским женщинам. Геродот (V, 6) отмечает, что татуировка у фракийцев является признаком благородства, тогда как автор сонника Артемидор (Onirocr., I, 8) заявляет, что только у южных фракийцев татуировка служила признаком знатности, а у гетов, наоборот, ее наносят рабам. Возможно, в последнем случае речь идет о некоем виде клеймения или особом виде знаков. Ведь Плиний (N. h., XXII, 2) сообщает о том, что у даков – латинское обозначение гетов (Plin. N. h., IV, 80; Paus., V, 12, 6) – и у сарматов мужчины носят на теле татуировку. Очевидно, речь идет о свободном населении. Итак, можно полагать, что сарматы носили татуировку в силу определенных культовых причин, в частности, вероятно, с апотропическими целями [206] 4 В. С. Драчук (1967: 244; 1975: 103) считает, что татуировку сарматы носили в качестве показателя статуса, то есть как своеобразный геральдический знак. А. А. Туаллагов (1993: 11) полагает, что на тело наносились различные «тотемные знаки, служившие показателем родовой принадлежности хозяина».

. По предположению М. Мельчарека, изображались животные в стилизованном зверином стиле [207] 5 Brzezinski, Mielczarek 2002: 13.

.

Еще одним сарматским обычаем, упоминающимся в источниках, была деформация головы. Софист II в. Зеновий сообщает (Centuria, V, 25): «Сираки дают диадему самому высокому, а как говорят некоторые, – имеющему самую длинную голову». Действительно, вероятно, сарматские правители носили особый головной убор (Seneca. Epist., XI, 1, 10), возможно, в виде повязки-диадемы. Впрочем, богато украшенные диадемы фиксируются лишь в женских погребениях сарматов как показатель высокого социального статуса [208] 1 Яценко 1986; 2008: 305.

. Кроме того, в бою предводитель еще выделялся своей паноплией (Zonara, XII, 33). Речь же в пассаже Зеновия идет о первобытной выборности правителя по физическим данным (ср.: Hdt., III, 20; Aristot. Pol., IV, 3, 7 (1290b)).

Описываемую голову сиракского царя исследователи совершенно справедливо рассматривают как искусственно деформированную [209] 2 Жиров 1940: 84; Кузнецов 1992: 50. Собственно у сираков Кубани во II–III вв., как указывает И. И. Марченко (1996: 120), деформация черепов не зафиксирована, она редко встречается тут, только с V в.

. Данный обычай с середины I тыс. до н. э. иногда встречается в Средней Азии и оттуда распространяется позднее, со II в. н. э., на территорию Украины, Северного Кавказа, Южной России и Казахстана. Такая деформация была характерна для археологической культуры поздних сарматов, когда до 70 % нижнеповолжского населения практиковало этот обычай. Черепа в вышеупомянутых регионах имели кольцевую деформацию, которая вытягивает голову. Подобную деформацию можно получить, намотав на голову ребенка особую повязку (Ps. – Hippocrat. De aër., 14) [210] 3 Сарматы: Балабанова 2001: 6; деформация: Жиров 1940: 84–85; Ходжайов 1966: 60–61; Трофимова 1968: 184–185; Кузнецов 1992: 50, 76; 1992а: 24; повязка: Балабанова 2001: 108; ср.: Левин 1947: 185–190; 70 % населения: Балабанова 2001: 108–111; 2003: 73.

. В гуннское время деформация была распространена от Центральной Европы до Западной Сибири, причем она встречается и в богатых, и в бедных погребениях [211] 4 Тур 1996: 237, 245–247; Казанский 2013: 151 (в Галлии – мода на деформацию с конца IV в. до первой трети VI в.).

. Данный обычай, очевидно, диктовался эстетическими вкусами населения, и, соответственно, кто имел более длинную голову, тот считался красивее. А поскольку в архаических обществах правитель, олицетворяющий свой народ перед высшими силами, должен быть сильным и красивым, то такого человека и избирали вождем. Возможно также, деформация черепа свидетельствовала о благородном/свободном происхождении человека [212] Тур 1996: 247; Вдовченков 2012а: 76–77; ср.: Балабанова 2001: 110–111; 2016 б: 190–191.

. По поводу воздействия подобной деформации на физиологию человека окончательного единого мнения нет. Некоторые исследователи предполагали, что деформация приводила к галлюцинациям, что могло повлиять на психику в целом, однако, согласно исследованиям Военно-медицинской академии (Санкт-Петербург), оказалось, что кольцевая деформация не приводила к серьезным нарушениям, разве что к легкой форме эпилепсии [213] Есть влияние на психику: Кузнецов 1992: 76; Медведев 2009: 12; нет: Ходжайов 2000: 41; эпилепсия: Балабанова 2001: 109.

.

Интервал:

Закладка:

![Александр Листовский - Конармия [Часть первая]](/books/366254/aleksandr-listovskij-konarmiya-chast-pervaya.webp)