Александр Нефедкин - Сарматы. Первая тяжелая конница степей

- Название:Сарматы. Первая тяжелая конница степей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-093284-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Нефедкин - Сарматы. Первая тяжелая конница степей краткое содержание

Эта богато иллюстрированная энциклопедия ведущего специалиста по военной истории древних народов во всех подробностях воссоздает военное дело сарматов и сменивших их на исторической арене аланов, наследниками которых стали современные осетины. Стратегия и тактика, организация войска и командования, вооружение и походная жизнь, война на воде и использование боевых собак – все, что дошло до нас в исторических источниках, подробно рассмотрено в этой книге.

Сарматы. Первая тяжелая конница степей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

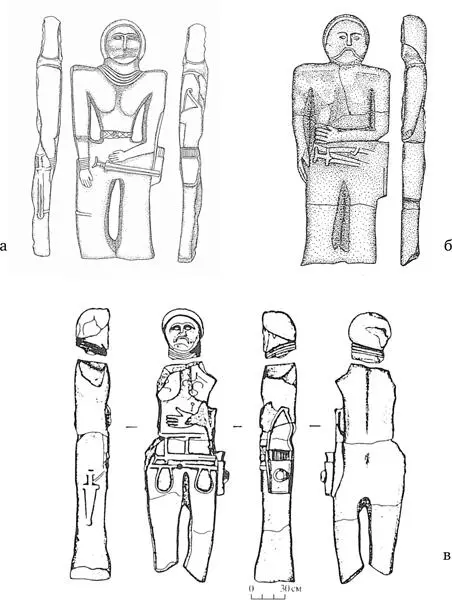

Атропоморфные каменные культовые изваяния сарматского круга: (а) с кургана Конай-оба и (б – в) из святилища Байте III на плато Устюрт в юго-западном Казахстане (конец IV–II вв. до н. э.). Воин представлен в шлеме, с ожерельем, витым браслетом на правой руке, с орнаментированным поясом с пряжкой (а), с усами; на вооружении: спереди – короткий меч, с боков – кинжал, прикрепленный к низу бедра дополнительным ремнем (а), горит с луком и стрелами. В общем, данный комплекс вооружения соответствует раннесарматскому вооружению (Клепиков 2002: 110). Воспроизведено по: Ольховский 2005: 264, илл. 133; 271, илл. 143.1; 272, илл. 144.2

Аммиан в своем кратком этнографическом описании и не упоминает о человеческих жертвоприношениях мечу, как это делали скифы (Hdt., IV, 62; Luc. Tox., 50), однако об этом рассказывает, опираясь на географическую традицию Помпоний Мела (II, 14), описывая обычаи в европейской Скифии: «Марс у всех бог; ему вместо изображений посвящают мечи и пояса и людей вместо жертвенных животных закалывают». В позднесарматских погребениях иногда находят останки в нестандартных позах связанных людей (5 % от погребенных), которых можно рассматривать как человеческие жертвоприношения [240] Балабанова 2011; 2014а: 20; также см.: Пикалов 2014: 150–152 (погребение с отрубленной головой).

. В общем, похоже, что, как и скифы, сарматы «кормили» меч кровью. В частности, скиф Токсарид рассказывает, что недруга могли принести в жертву накануне войны (Luc. Tox., 50). Пояс же рассматривается как признак знатности и богатства [241] Дворниченко, Федоров-Давыдов 1989: 10–11; Гутнов 2003: 70; ср.: Yatsenko 2003: 95.

, в таком качестве он и жертвовался богу.

Аммиан Марцеллин (XVII, 12, 21) сообщает, что квады клялись соблюдать условия договора на обнаженных клинках, которые они почитают как богов (ср.: Luc. Scyth., 4). Поскольку этот этнос в IV в. был в культурном отношении очень близок к дунайским сарматам (Amm., XVII, 13, 1), то, по-видимому, и у последних были аналогичные сакральные действия, связанные с их почитанием меча. По крайней мере, у скифов наиболее сильной считалась клятва ветром и акинаком (Luc. Tox., 38) [242] Дряхлов 1996: 68; Lebedynsky 2001: 65.

. Причем клятвы свои сарматы, очевидно, соблюдали. Ведь священник из Массилии Сальвиан (ок. 400–480 гг.), сравнивая варварские этносы, пишет: «Племя готов вероломно, но стыдливо, а аланов – бесстыдно, но менее вероломно» (Salvian. De gubernat. dei, VII, 64).

Сарматы, как и другие народы древности, имели массу предрассудков, которые, по их мнению, говорили о воле высших сил. Достаточно вспомнить случай из эпохи Маркоманнских войн Марка Аврелия (173 г.): Мелитинский легион, состоящий из христиан, опустился перед сражением с германцами и их союзниками-сарматами на колени для молитвы, а затем в жару пошел ливень, варвары же, не приняв боя, бежали, приняв грозу за проявление воли богов. За это легион получил название Молниеносного (Euseb. Hist. eccl., V, 5, 1–6; ср.: Dio Cass., LXXI, 9; SHA, IV, 24, 4; Oros. Hist., VII, 15, 8–9). Такова христианская версия этого события, объясняющая неожиданное природное явление. Согласно же языческой версии, передаваемой Дионом Кассием (LXXI, 8; 10), эта битва была против квадов, которые окружили римлян, испытывавших сильную жажду. Тогда египетский маг Арнуфис, сопровождавший Марка Аврелия, вызвал с помощью богов дождь, который пролился на римлян, а на врагов в ходе боя обрушился град и молнии. По альтернативной версии, эти природные явления вызвал сам император (SHA, IV, 24, 4). В романе сирийца Ямвлиха «Вавилониака» (вторая половина II в.) сборщик податей Сорех приобрел влияние в наемном «аланском войске» путем нахождения клада, место которого ему якобы сообщили боги, и другими хитростями (Iamb., 21).

Для принятия решений использовали мантику. В частности, Аммиан (XXXI, 2, 24) упоминает гадания аланов по пучкам прямых ивовых прутьев, расскладывая которые гадающие получали ответы на вопросы. Подобный способ гадания характерен и для других иранских народов, в частности скифов (Hdt., IV, 67). Вероятно, существовала связь между этой кочевой мантикой и барсманом – пучком веток у жрецов зороастрийцев, связывавшим материальный и духовный миры [243] Modi 1922: 278–280; Kanga 1988.

. Обычно считается, исходя из погребального инвентаря, что женщины сарматов выполняли магические жреческие функции [244] Медведев 2009: 8; contra: Яценко 2007; 2015: 10.

.

В бой сарматы, как и другие народы, шли с рассветом (АИА 2: 24; ср.: Мровели, с. 35). Однако необязательно данную традицию связывать с их иранскими религиозными представлениями (ср.: Xen. An., III, 4, 35; Plut. Anton., 47; Hdn., IV, 15, 1; 4; Procop. Bel. Pers., I, 13, 19), это можно объяснить проще: ночью никого не было видно, ни своих, ни врагов. В древности же электричества не было и ложились обычно рано, рано же и вставали – обычно с рассветом.

Аланы почитали за счастье быть убитым оружием в бою (Amm., XXXI, 2, 23; ср.: XXIII, 6, 43). С этим же представлением связано и презрение к умершим естественной смертью, как к «не попавшим в рай» [245] Amm., XXXI, 2, 22: iudicatur ibi beatus, qui in proelio profuderit animam, senescentes enim et fortuitis mortibus mundo digressos ut degeneres et ignavos; ср.: Strab., XI, 5, 6; Bachrach 1973: 22.

. Не случайно же в позднесарматскую эпоху травматизм возрос до 60 % от общего числа погребенных мужчин [246] Балабанова 2003: 71, 73; Медведев 2009: 9.

. Стремлением попасть в потусторонние чертоги объясняется и культовое убийство сыном отца по взаимному согласию, существовавшее, в частности, у языгов (Flac. Argon., VI, 122–127). Подобные представления были свойственны не только иранским народам: скифам, массагетам и прочим (Fortunatian. Ars rhetorica, I, 14; Jul. Victor. Ars rhetorica, IV, 5; Hieronym. Adversus Iovinian., II, 7), они были широко распространены в различных областях Старого Света. Так, например, полный аналог такому мировоззрению мы наблюдаем у чукчей и коряков [247] Зеленин 1937: 47–78; Богораз 1939: 43–44; Нефёдкин 2017: 301.

. Именно в связи с подобными взглядами у аланов и сарматов был развит культ предков (Claud. Mar. Alethia, III, 190–194), ведь делая им погребения, снабжая их всем необходимым и осуществляя их кормление, живущие добивались их благосклонности и помощи (ср.: Luc. Tox., 1) [248] Bachrach 1973: 22; Вязьмитина 1986: 218; Кузнецов 1992а: 15; Медведев 2009: 12.

.

Еще одним обычаем, связанным с военными представлениями сарматов и аланов, было скальпирование врага. Аммиан Марцеллин (XXXI, 2, 22) упоминает, что аланы гордятся скальпами и привешивают их к уздечке вместо фаларов. М. И. Ростовцев полагал, что эта информация просто взята автором из более древних источников [249] Ростовцев 1925: 114.

. Конечно, нельзя было бы исключить подобное заимствование, ведь и у скифов известен данный обычай (Hdt., IV, 64; Mela, II, 13; Athen., VII, 410b). Однако, если сравнить соответствующие пассажи Марцеллина и Геродота, то можно увидеть, что из различных обычаев, связанных с использованием человеческой кожи в качестве трофея, Аммиан упоминает лишь о прикреплении скальпов к уздечке. Вероятно, этот выбор неслучаен, и можно говорить о сохранении данного обычая у сарматов. Ведь он был распространен в скифском мире: антропофаги, которые, по словам автора I в. Исигона Никейского, живут в 10 днях пути над Борисфеном, носили скальпы на груди (Plin. N. h., VII, 12). Наиболее яркий пример снятия скальпа – труп знатного воина, похороненного во втором пазырыкском кургане. В некрополе хутора Новый у реки Сал раннесарматской эпохи обнаружены останки трех мужчин-воинов в возрасте 20–30 лет и одной женщины 17–19 лет, с которых были сняты скальпы, вероятно, уже с мертвых [250] Пазырык: Медникова 2000: 64; сарматы: Балабанова, Перерва 2007: 181; Перерва, Лукьяшко 2011; Балабанова 2014а: 20; Яценко 2015: 11; Кириченко 2016: 19. В осетинском эпосе одному из героев сделали шубу из скальпов и усов убитых врагов (Миллер 1882: 196; Медникова 2000: 59).

. Сам скальп, очевидно, носил сакральные функции, возможно, волосы считались вместилищем магической жизненной силы воина, как у североамериканских индейцев [251] Воеводский 1877: 25–30; Медникова 2000: 60; Перерва, Лукьяшко 2011: 386, 393–394; Сланов 2013: 359–361; ср.: Шауб 2000: 17; Туаллагов 2001 б: 156–158; индейцы: Стингл 1984: 322–323.

. Причем Аммиан не случайно отмечает, что скальп привешивался сарматами вместо обычных для них фаларов – круглых блях, обычно украшавших ремни упряжи сарматских коней на плечах, груди или голове животного; вероятно, эти бляхи имели и определенное культовое значение [252] Подробнее см.: Мордвинцева 1996; 1998; Mordvinceva 2001.

.

Интервал:

Закладка:

![Александр Листовский - Конармия [Часть первая]](/books/366254/aleksandr-listovskij-konarmiya-chast-pervaya.webp)