Коллектив авторов История - Естественные эксперименты в истории [сборник]

- Название:Естественные эксперименты в истории [сборник]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-098213-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов История - Естественные эксперименты в истории [сборник] краткое содержание

Авторы сборника эссе — историки, культурологи, экономисты, — позаимствовав инструменты у математиков и статистиков, под совершенно новым углом рассматривают исторические события разных эпох и регионов. Почему между островами Тихого океана, заселенными одним и тем же народом — древними полинезийцами, — со временем возникли столь мощные культурные различия? Как статистически измерить последствия многовековой работорговли для различных африканских государств? Что общего у взрывного роста американского фронтира и бурного развития русской Сибири в конце XIX — начале XX столетий? Вот лишь некоторые вопросы, на которые пытаются ответить авторы этой необычной книги.

Естественные эксперименты в истории [сборник] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Изначальный уровень благосостояния

Несмотря на надежность отрицательной корреляции между вывозом рабов и текущим доходом на душу населения, суть этой корреляции остается неопределенной, поскольку результаты статистического анализа, которые мы представили до сих пор, еще не доказывают , что работорговля стала причиной того, что в наши дни некоторые страны Африки имеют более низкий уровень среднедушевого дохода. Возможно ведь и иное объяснение этой взаимосвязи: предположим, что общества, которые были изначально менее развитыми, оказались менее устойчивы перед работорговлей, и именно эти общества сегодня по-прежнему остаются относительно отсталыми. Чтобы понять, какое из этих объяснений более правдоподобно, важно проверить, имелась ли на самом деле тенденция, согласно которой из менее развитых обществ вывозилось больше рабов. Изучив исторические свидетельства, мы не находим никаких доказательств того, что менее развитые общества поставляли больше невольников. Напротив, данные свидетельствуют о том, что если какое-то различие и существует, то, возможно, основной поток рабов шел именно из более развитых обществ.

Поначалу большую часть товарооборота между африканцами и европейцами составляли в первую очередь товары как таковые, а не «живой товар» — рабы. В тот ранний период лишь достаточно развитые африканские общества были способны наладить торговлю с европейцами. В качестве примера рассмотрим первый период португальской торговли в западной части Центральной Африки. В 1472–1483 годах португальцы прошли на юг вдоль всего западного побережья экваториальной Африки, проверяя различные точки входа на предмет установления потенциального торгового партнерства. К северу от реки Заир им не удалось найти ни одного сообщества, которое было бы способно поддерживать торговые связи. Как пишет Ян Вансина,

местные прибрежные общества были слишком немногочисленными и занимали слишком незначительную территорию; их экономические и общественные институты были слишком недифференцированными и не способными развивать внешнюю торговлю [263].

На постоянной основе португальцы начали торговать, лишь обнаружив королевство Конго, расположенное к югу от реки Заир. Поскольку у королевства имелось централизованное правительство, собственная валюта, а также хорошо развитые рынки и торговые сети, оно оказалось в состоянии вести торговлю с европейцами. Когда позже среди европейцев возник спрос на рабов, они по-прежнему предпочитали торговать с наиболее развитыми регионами Африки. Более благополучные регионы были также самыми густонаселенными, так что заполучить множество рабов, спровоцировав, например, гражданскую войну или иной конфликт, было несложно [264].

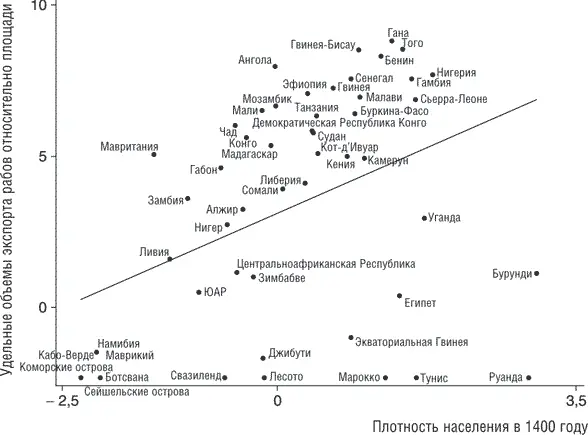

Используя данные о первоначальной плотности населения, можно с помощью статистического анализа проверить, где началась работорговля — в более процветающих или менее благополучных регионах. Демографические показатели для различных частей Африки взяты из «Атласа истории мирового населения» ( Atlas of World Population History ) Колина Мак-Эведи и Ричарда Джонса [265]. Хотя эти данные и приблизительны, их можно использовать для построения оценок средней плотности населения в разных частях Африки до начала периода работорговли. Поскольку африканские общества развивались в то время в соответствии с мальтузианской теорией, то любые новые материальные достижения тут же отражались на росте численности населения, а не на увеличении доходов, и, следовательно, плотность населения можно использовать в качестве индикатора экономического благосостояния общества. График 5.3 иллюстрирует связи между изначальным экономическим положением, определенным по плотности населения в 1400 году, и удельным объемом экспорта невольников относительно площади территории страны. На графике показано, что существует прямая зависимость между плотностью населения и экспортом рабов [266]. Изначально самые процветающие и густонаселенные страны, как правило, становились экспортерами наибольшего числа рабов. Согласно графику, многие из относительно развитых в 1400 году регионов Африки (например, те, где в настоящее время располагаются Гана, Нигерия, Демократическая Республика Конго, Того, Бенин, Гамбия) поставляли очень большое количество невольников. И наоборот, многие сравнительно менее развитые в 1400 году регионы, такие как Намибия, Ботсвана и ЮАР, рабов почти не экспортировали.

Рис. 5.3. Взаимосвязь между плотностью населения в 1400 году и объемами вывоза рабов (нормализованными по площади)

Одно из слабых мест графика 5.3 — качество исторических данных, использованных при расчете плотности населения. Вызывает тревогу возможная погрешность измерений — так не она ли стала причиной положительной корреляции, наблюдаемой на графике? Такой эффект вполне мог бы иметь место, если бы данные о численности населения в прошлом были завышены для тех регионов Африки, откуда вывозилось большое число рабов. Чтобы представить себе ситуацию более ясно, рассмотрим две переменные, которые сравниваются на графике 5.3: плотность населения и объемы вывоза рабов. Оба показателя — удельные, и знаменателем в них служит площадь территории страны: (1) население в 1400 ÷ площадь и (2) объем экспорта рабов ÷ площадь. Если на построение оценок численности населения повлияли общепринятые представления о том, из каких частей Африки вывозилось большинство рабов, то оценка исторической численности населения должна быть искусственно завышена в регионах, откуда их вывозилось больше. Это стимулировало бы появление на графике положительной корреляции между изначальной плотностью населения и объемом экспорта невольников, даже если таковой на самом деле не существовало. Чтобы исключить эту опасность, полезно также изучить взаимосвязь между изначальной плотностью населения и объемом экспорта рабов, нормализованным относительно исторической численности населения, а не относительно площади страны [267]. Теперь сравниваемые показатели таковы: (1) население в 1400 ÷ площадь и (2) объем экспорта невольников ÷ средняя численность населения. Благодаря новой переменной экспорта погрешность измерения, рассмотренная выше, больше не может однозначно провоцировать положительную взаимосвязь между плотностью населения и объемом экспорта рабов (поскольку с ростом экспорта растет и знаменатель; соотношение скорости роста обоих показателей неоднозначно). Ошибка в измерениях увеличит значение объема вывоза рабов и средний показатель численности населения, и, таким образом, значение переменной «экспорт рабов ÷ средняя численность населения» не обязательно вырастет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Коллектив авторов История - Естественные эксперименты в истории [сборник]](/books/1091796/kollektiv-avtorov-istoriya-estestvennye-eksperiment.webp)

![Коллектив авторов История - Россия в мировой истории [Учебное пособие]](/books/1078491/kollektiv-avtorov-istoriya-rossiya-v-mirovoj-istorii.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)

![Коллектив авторов История - Брежнев и Насер. Из истории советско-египетских отношений. Документы и материалы, 1965–1970 [сборник]](/books/1143321/kollektiv-avtorov-istoriya-brezhnev-i-naser-iz-istorii-sovetsko-egipetskih-otnoshenij-dokumenty-i-materialy-1965-1970-sbornik.webp)