Иэн Моррис - Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще

- Название:Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Карьера Пресс

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00074-078-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иэн Моррис - Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще краткое содержание

Известный историк и археолог, преподаватель Стэнфордского Университета Иэн Моррис рассказывает о 15 тысячелетиях человеческой истории, последние два из которых Запад играет в мире доминирующую роль. Моррис объясняют причину упадка и поражения Востока в историческом соревновании с Западом. Но будет ли властвовать Запад бесконечно? Иэн Моррис предлагает свежий взгляд практически на каждое важное историческое событие. Он описывает закономерности человеческой истории, анализирует события современности и делает прогнозы относительно ситуации в будущем.

Иэн Мэттью Моррис дает неожиданные ответы, подкрепляя их тщательно выверенными фактами, сводя воедино последние результаты исследований в археологии, искусстве, метеорологии, медицине, нейропсихологии, антропологии.

Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Лишь немногие — если такие вообще были — из местных владетелей государства Чжоу могли поверить в такие глупости. Однако теория «небесного мандата» побуждала их действовать заодно с царями. Впрочем, она могла обернуться и против царей: если царь Чжоу прекратит вести себя добродетельно, то небеса могут отозвать его мандат и даровать его кому-нибудь еще. А кто, если не эти местные владетели, мог сказать, отвечает ли поведение царей небесным стандартам?!

Аристократам Чжоу нравилось записывать списки почестей, которые они получали, на бронзовых сосудах, использовавшихся в ритуалах, проводимых в честь их предков. Из этих списков хорошо видно сочетание материальных и психологических вознаграждений. Например, в одном из них описывается, как царь Чэн (правивший с 1035 по 1006 год до н. э.) отметил заслуги одного своего сторонника в ходе сложной церемонии, даровав ему его собственный титул и земли. «Вечером, — гласит надпись, — этот владетель получил в награду множество слуг, вооруженных боевыми топорами, — двести семей, и ему было предложено пользоваться экипажем колесницы, в которой ездил царь; также он получил бронзовую упряжь, плащ, халат, ткани и туфли» 2.

Пока это срабатывало, рэкет, которым занимались цари Чжоу, был очень эффективным. Цари мобилизовывали довольно большие армии (в сотни колесниц к IX веку до н. э.) и добивались общего согласия с тем, что их предки хотят получать деньги за защиту от «врагов-варваров», окружающих мир Чжоу. Крестьяне, проживавшие во владениях Чжоу, будучи во все большей безопасности от нападений, обрабатывали свои поля и кормили растущие города. Вместо того чтобы облагать крестьян налогом, местные владетели заставляли их выполнять трудовые повинности. Теоретически, поля были разделены в виде сетки участков три на три, как доски для игры в крестики-нолики. Восемь семей работали на внешних полях для себя и по очереди обрабатывали девятое поле, лежащее посередине, в пользу их господина. Реальность была, без сомнения, более запутанной. Однако в совокупности труд крестьян, грабежи и вымогательства обогащали элиту. Ее представители хоронили друг друга в пышных гробницах. Они приносили в жертву меньше людей, нежели аристократы государства Шан, но зато в их могилах было гораздо больше колесниц. Для них отливали огромное число бронзовых сосудов (на сегодняшний день опубликована информация о примерно 13 тысячах экземпляров), на которых делались надписи. И хотя письмо оставалось инструментом элиты, теперь оно распространилось гораздо шире по сравнению с весьма ограниченным использованием его в эпоху Шан.

Однако у этой системы была одна слабость: ее подпитывала постоянная «диета» побед. Почти сто лет правителям это удавалось, но в 957 году до н. э. царь Чжао потерпел поражение. Эта неудача была не из тех событий, о котором кто-нибудь захотел бы сделать запись, и поэтому все, что мы знаем об этом, происходит из одного сделанного мимоходом комментария в «Бамбуковых анналах» — хронике, захороненной в могиле в 296 году до н. э. и заново обнаруженной, когда эта могила была разграблена почти шесть столетий спустя. Там сообщается, что два великих владетеля выступили вместе с царем Чжао против Чу — региона к югу от владений Чжоу. «Небеса были темные и неспокойные, — говорит хронист. — Фазаны и зайцы были напуганы. Шесть армий царя исчезло в реке Хань. Сам царь умер» 3.

Чжоу разом утратило свою армию, своего царя и мистический ореол небесного мандата. Возможно, вельможи пришли в выводу, что Чжоу, в конце концов, не были такими уж добродетельными. К тому же их проблемы накладывались друг на друга: после 950 года до н. э. надписи на бронзовых сосудах, найденных в восточной части Хуанхэ, перестали заявлять о лояльности к Чжоу. Пока цари пытались держать этих вассалов в узде, они утрачивали контроль над «врагами-варварами» на западе, которые начали угрожать городам Чжоу.

Когда количество вновь завоеванных территорий стало незначительным, по-видимому, усилились конфликты среди элиты из-за земель. Столкнувшись с неурядицами в своем «дешевом» государстве, царь Му обратился к более дорогостоящим решениям и после 950 года до н. э. начал создавать бюрократию. Некоторые цари Чжоу (мы не знаем с уверенностью, кто именно) затем использовали своих администраторов для перераспределения земель между семьями, — может быть, чтобы вознаградить за лояльность и наказать за предательство, но аристократия этому воспротивилась. Дальнейший ход событий, восстановленный из коротких сообщений, записанных на бронзовых сосудах, выглядит следующим образом: в 885 году до н. э. кто-то сместил царя И-вана, но «многие владетели» восстановили его власть; а затем И-ван пошел войной на самого крупного из этих владетелей — Ай-гуна, правителя княжества Ци, и в 863 году до н. э. Ай-гуна сварили заживо в бронзовом котле. В 842 году до н. э. «многие владетели» дали отпор, и царь Ли-ван, подобно некоторым боссам мафии, сначала оказал сопротивление, когда предатели-подчиненные пытались его захватить, а затем бежал в изгнание.

На другом конце Евразии западные цари в IX и X веках до н. э. также строили «дешевые» государства. То, как западный центр выходил из спада, происходившего после 1200-х годов до н. э., почти столь же неясно, как и то, как этот спад начался. Однако тут, вероятно, свою роль сыграла изобретательность, порожденная отчаянием. Крах торговли с дальними странами заставил людей опять обратиться к местным ресурсам, но некоторые важные товары, прежде всего олово, необходимое для производства бронзы, во многих местах стали недоступными [95] Основным источником олова для западного центра была Юго-Восточная Анатолия.

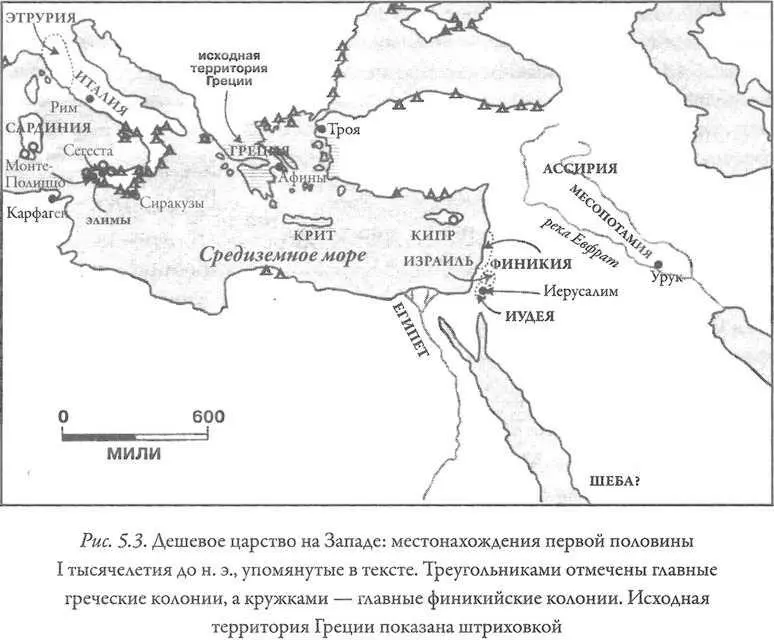

. Поэтому жителям Запада пришлось научиться взамен использовать железо. Кузнецы на Кипре — где долгое время была самая продвинутая металлургия в мире — еще до 1200 года до н. э. знали, как получать полезный металл из безобразных на вид красных и черных железных руд, которые попадались по всему Средиземноморью. Однако пока бронза была доступной, железо оставалось просто новинкой. В результате оскудения поставок олова возникла ситуация «железо или ничего». Ко времени 1000 лет до н. э. этот новый дешевый металл использовался от Греции до территории теперешнего Израиля (рис. 5.3).

Еще в 1940 годах н. э. Гордон Чайлд, один из гигантов европейской археологии, предположил: «Дешевое железо демократизировало сельское хозяйство, промышленность, а также и военное дело» 4. В результате следующих шестидесяти лет раскопок нам стало немного понятнее, как именно это происходило; однако Чайлд был, несомненно, прав в том, что доступность железа сделала металлическое оружие и орудия труда в I тысячелетии до н. э. более широко распространенными, нежели во II тысячелетии до н. э. И, когда торговые пути снова ожили, никто не стал возвращаться к бронзе для изготовления оружия или орудий труда.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: